РЕЛЯТИВИЗМ — это… Что такое РЕЛЯТИВИЗМ?

РЕЛЯТИВИЗМ — (от лат. relativus относительный) филос. принцип интерпретации природных, социокультурных, мировоззренческих, когнитивных объектов в их отношении друг к другу и своему окружению. Р. подчеркивает примат связи объектов над их субстанциальными… … Философская энциклопедия

Релятивизм — Релятивизм ♦ Relativisme Учение, утверждающее невозможность абсолютного учения. В широком смысле слова это, конечно, не более чем трюизм. Разве конечный разум способен получить абсолютный доступ к абсолюту, если абсолют есть бесконечный… … Философский словарь Спонвиля

РЕЛЯТИВИЗМ — (от лат. relatio отношение). Учение об относительности всякого познания в зависимости от познающего субъекта. (Протатор: человек есть мера всех вещей) или от законов сознания (Конт). Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка.… … Словарь иностранных слов русского языка

Релятивизм

relativus салыстырмалы) – онтологиялық құрылымдарды, танымды және қоғамдық қызметті (мәдениетті) талдау мен түсіндіруінің теориялық концепциясы мен әдіснамалық принципті қолдану нәтижесінде әлеуметтік білімнің салыстырмалылығын білдіретін… … Философиялық терминдердің сөздігі

relativus салыстырмалы) – онтологиялық құрылымдарды, танымды және қоғамдық қызметті (мәдениетті) талдау мен түсіндіруінің теориялық концепциясы мен әдіснамалық принципті қолдану нәтижесінде әлеуметтік білімнің салыстырмалылығын білдіретін… … Философиялық терминдердің сөздігіРЕЛЯТИВИЗМ — (от латинского relativus относительный), признание относительности, условности и субъективности познания, отрицание абсолютных этических норм и правил. В познании релятивизм нередко ведет к агностицизму … Современная энциклопедия

РЕЛЯТИВИЗМ — (от лат. relativus относительный) признание относительности, условности и субъективности познания, отрицание абсолютных этических норм и правил. В познании релятивизм нередко ведет к агностицизму … Большой Энциклопедический словарь

релятивизм — относительность Словарь русских синонимов. релятивизм сущ., кол во синонимов: 2 • относительность (4) • … Словарь синонимов

релятивизм — а, м. relativisme m.> нем. Relativismus < лат. relativus относительный. филос. Концепция, согласно которой все наши знания относительны и условны и тем самым объективное познание действительности невозможно. Крысин 1998. || Екатерина… … Исторический словарь галлицизмов русского языка

relativisme m.> нем. Relativismus < лат. relativus относительный. филос. Концепция, согласно которой все наши знания относительны и условны и тем самым объективное познание действительности невозможно. Крысин 1998. || Екатерина… … Исторический словарь галлицизмов русского языка

РЕЛЯТИВИЗМ — РЕЛЯТИВИЗМ, релятивизма, мн. нет, муж. (от лат. relativus относительный) (научн.). 1. Философское идеалистическое учение, отрицающее возможность объективного познания и существование абсолютных истин и считающее все знания относительными (филос.) … Толковый словарь Ушакова

РЕЛЯТИВИЗМ — РЕЛЯТИВИЗМ, а, муж. В философии: методологическая позиция, сторонники к рой, абсолютизируя относительность и условность всех наших знаний, считают невозможным объективное познание действительности. | прил. релятивистский, ая, ое. Толковый словарь … Толковый словарь Ожегова

РЕЛЯТИВИЗМ — (от лат. relativus относительный) англ. relativism; нем. Relativismus. Методол. принцип анализа и инвентаризации познания, мировоззренческих систем, культуры, состоящий в абсолютизации качественной нестабильности явлений, их зависимости от… … Энциклопедия социологии

relativism; нем. Relativismus. Методол. принцип анализа и инвентаризации познания, мировоззренческих систем, культуры, состоящий в абсолютизации качественной нестабильности явлений, их зависимости от… … Энциклопедия социологии

Релятивизм — это… Что такое Релятивизм?

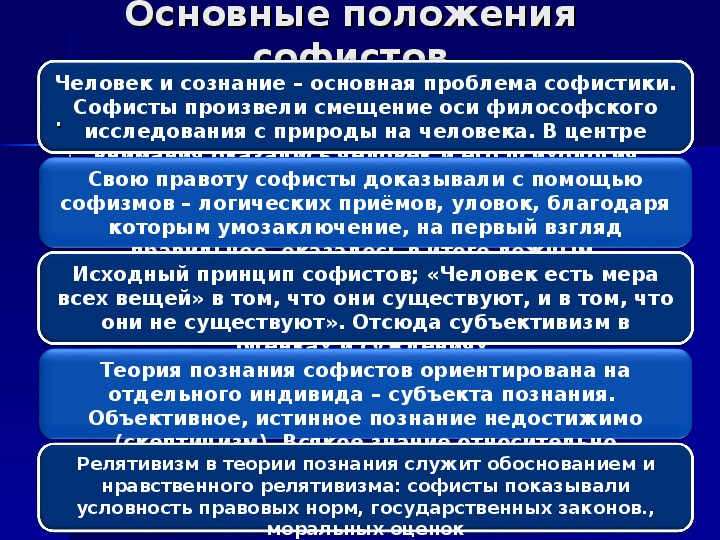

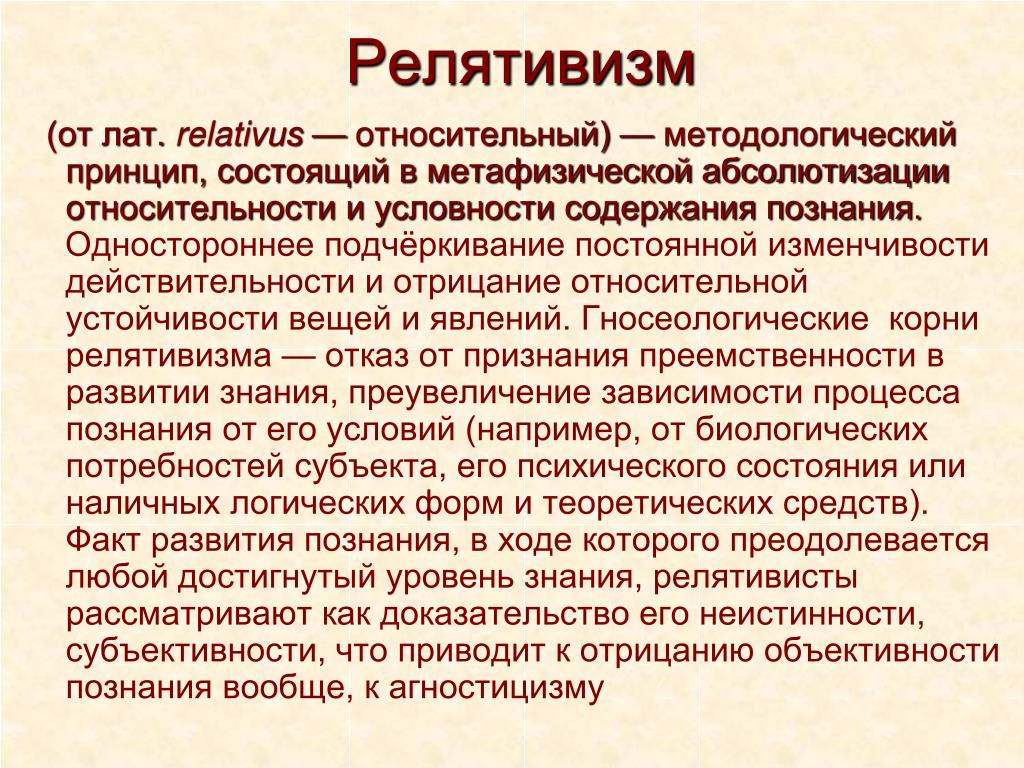

Релятивизм (от лат. relativus — относительный) — методологический принцип, состоящий в метафизической абсолютизации относительности и условности содержания познания.

Релятивизм проистекает из одностороннего подчёркивания постоянной изменчивости действительности и отрицания относительной устойчивости вещей и явлений. Гносеологические корни релятивизма — отказ от признания преемственности в развитии знания, преувеличение зависимости процесса познания от его условий (например, от биологических потребностей субъекта, его психического состояния или наличных логических форм и теоретических средств). Факт развития познания, в ходе которого преодолевается любой достигнутый уровень знания, релятивисты рассматривают как доказательство его неистинности, субъективности, что приводит к отрицанию объективности познания вообще, к агностицизму.

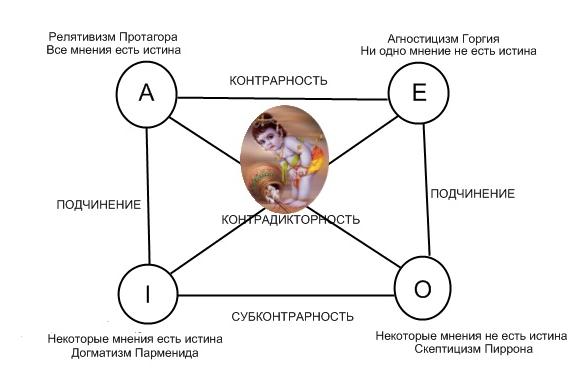

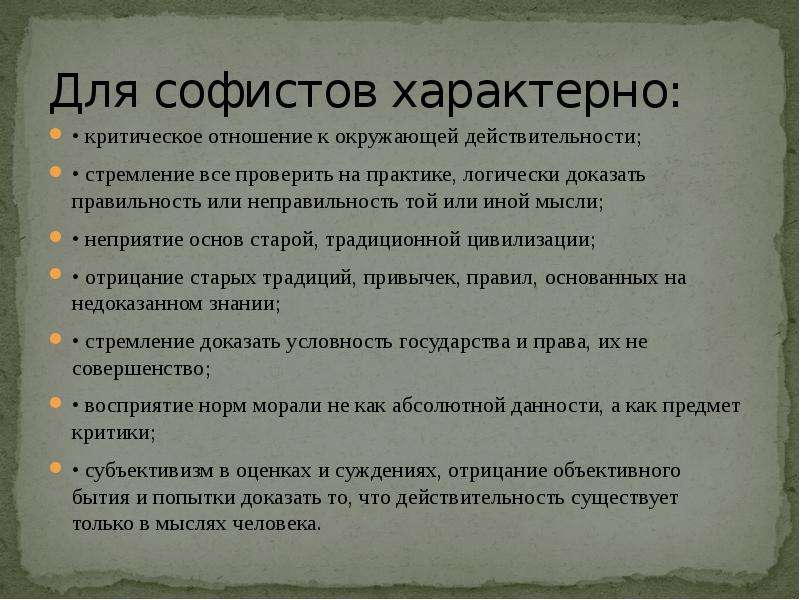

Релятивизм как методологическая установка восходит к учению древнегреческих софистов: из тезиса Протагора «человек есть мера всех вещей…» следует признание основой познания только текучей чувственности, не отражающей каких-либо объективных и устойчивых явлений.

Элементы релятивизма характерны для античного скептицизма: обнаруживая неполноту и условность знаний, зависимость их от исторических условий процесса познания, скептицизм преувеличивает значение этих моментов, истолковывает их как свидетельство недостоверности всякого знания вообще.

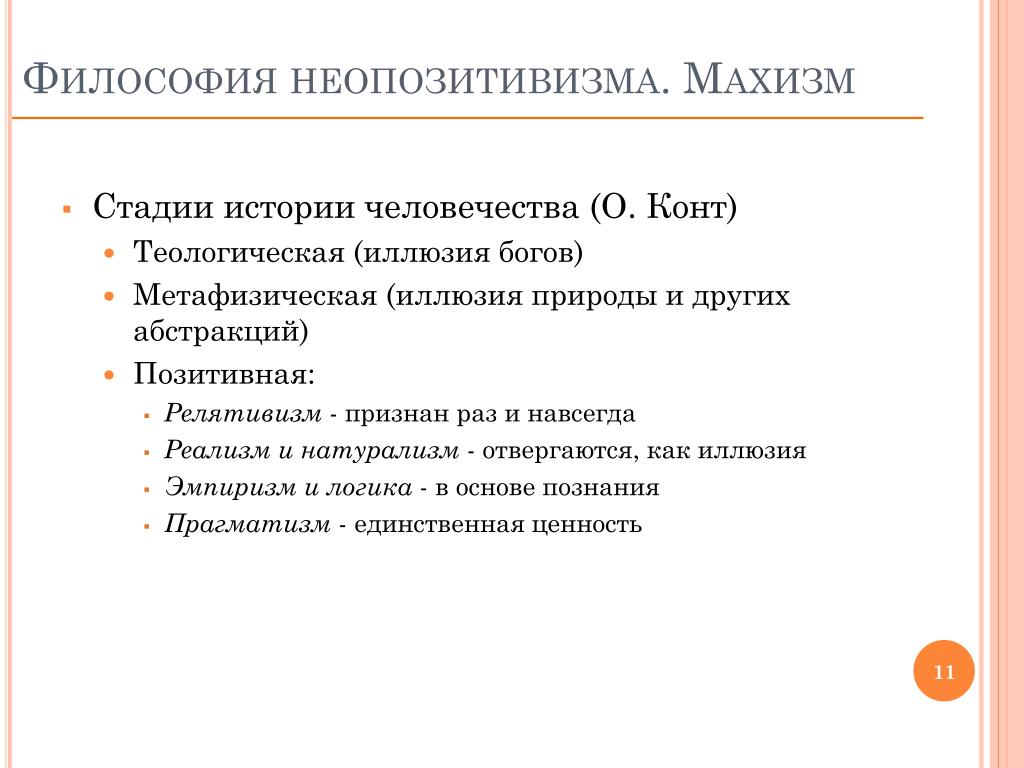

Аргументы релятивизма философы XVI—XVIII веков (Эразм Роттердамский, М. Монтень, П. Бейль) использовали для критики догматов религии и основоположений метафизики. Иную роль релятивизм играет в идеалистическом эмпиризме (Дж. Беркли, Д. Юм; махизм, прагматизм, неопозитивизм). Абсолютизация относительности, условности и субъективности познания, вытекающая из сведения процесса познания к эмпирическому описанию содержания ощущений, служит здесь обоснованием субъективизма.

См. также

Примечания

4. «Внутренний реализм» и релятивизм. Философия Х. Патнэма

4. «Внутренний реализм» и релятивизм

В этом параграфе мы рассмотрим, во-первых, обоснование Патнэмом нетождествественности внутреннего реализма релятивизму, и, во-вторых, его критические аргументы против релятивизма.

Итак, согласно Патнэму, «интернализм не является простым релятивизмом, признающим, что «Все сойдет» («Anything goes»)» [124]. В обоснование этого утверждения Патнэм выдвигает аргументы, которые, на наш взгляд, свидетельствуют о его отказе строго следовать принципу когерентности в понимании истины. Каковы же эти аргументы?

Во-первых, важное отличие внутреннего реализма от релятивизма, согласно Патнэму, состоит в том, что если, с точки зрения релятивизма, все концептуальные схемы и описания мира одинаково хороши, то внутренний реализм так не считает, поскольку, с его точки зрения, «знание – это не рассказ без ограничений за исключением внутренней согласованности» [125].

Приведенный пример свидетельствует о том, что Патнэм признает в качестве критериев истины не только когерентность (понимаемую как непротиворечивость), но и согласованность с внешним миром, практическую эффективность и полезность. А поскольку как реалист (хотя и внутренний) он не отрицает существование объективного мира, то в целом это означает, что он неявно признает воздействие этого объективного мира на нас, воздействие, благодаря которому мы корректируем свои теории и концептуальные схемы (например, мы не принимаем теорию, утверждающую, что люди могут летать, выпрыгнув из окна). В то же время Патнэм считает, что на основе воздействия объективного мира на нас, существ с определенной биологической конституцией и рациональной природой, мы ничего не можем сказать о самом мире, как он есть «сам по себе». Мы можем судить только о мире, который дан нам в опыте и который изначально структурирован концептуальной схемой нашего языка. В противном случае мы должны были бы, по мнению Патнэма, предположить одно-однозначное соответствие между нашими концептуальными схемами и объективным миром, однако для такого предположения у нас нет никакого основания. В этом Патнэм абсолютно прав, у нас действительно нет оснований для такого предположения.

А поскольку как реалист (хотя и внутренний) он не отрицает существование объективного мира, то в целом это означает, что он неявно признает воздействие этого объективного мира на нас, воздействие, благодаря которому мы корректируем свои теории и концептуальные схемы (например, мы не принимаем теорию, утверждающую, что люди могут летать, выпрыгнув из окна). В то же время Патнэм считает, что на основе воздействия объективного мира на нас, существ с определенной биологической конституцией и рациональной природой, мы ничего не можем сказать о самом мире, как он есть «сам по себе». Мы можем судить только о мире, который дан нам в опыте и который изначально структурирован концептуальной схемой нашего языка. В противном случае мы должны были бы, по мнению Патнэма, предположить одно-однозначное соответствие между нашими концептуальными схемами и объективным миром, однако для такого предположения у нас нет никакого основания. В этом Патнэм абсолютно прав, у нас действительно нет оснований для такого предположения.

адекватные описания мира, приближаясь тем самым к истине, которая полностью никогда не достижима.

Если мы теперь сравним концепцию внутреннего реализма Патнэма и корреспондентную теорию истины с точки зрения признания ими воздействия объективного мира и необходимости согласовывать наши теории и описания с этим воздействием, то мы не можем не обнаружить определенные точки соприкосновения. И хотя Патнэм отвергает идею соответствия и предпочитает говорить об «объективной подогнанности», на наш взгляд, это во многом уже является терминологическим различием, а не различием по существу. Таким образом, мы видим, что концепция внутреннего реализма соединяет в себе как элементы когерентной теории истины, так и элементы, свидетельствующие о ее близости к корреспондентной теории.

Второе важное отличие между релятивизмом и интернализмом Патнэм видит в том, что если релятивизм отрицает какую-либо объективность нашего знания, то интернализм признает существование объективного знания. Эта объективность, по его мнению, определяется нашими понятиями когерентности и рациональной приемлемости, и хотя она является «объективностью для нас», а не метафизической объективностью с точки зрения Бога, это лучше чем вообще ничего. Попытаемся разобраться, какой смысл Патнэм вкладывает в понятие объективности. Учитывая, что рациональность в его понимании не является набором неизменных и вечных канонов или принципов, а исторически изменяется, то из этого можно было бы заключить, что объективным, с его точки зрения, является то, что представляется таковым людям разных культур на основе принятых ими стандартов рациональности и когерентности. Таким образом, объективность в понимании Патнэма, по существу, означает простую общезначимость. Однако хорошо известно, что общезначимость не позволяет полностью преодолеть релятивизм, поскольку то, что считается общезначимым в одной культуре, может не быть общезначимым в другой культуре и т.д. Во избежание столь неприятного следствия Патнэм вынужден вносить существенные уточнения в свое понимание объективности, которые в определенном смысле не согласуются с основными положениями его концепции. Так, он отмечает, что отрицание им фиксированного внеисторического органона рациональности не означает, что «наши концепции о разуме эволюционируют в истории и что разум может быть чем угодно (или может эволюционировать во что угодно)» [126].

Попытаемся разобраться, какой смысл Патнэм вкладывает в понятие объективности. Учитывая, что рациональность в его понимании не является набором неизменных и вечных канонов или принципов, а исторически изменяется, то из этого можно было бы заключить, что объективным, с его точки зрения, является то, что представляется таковым людям разных культур на основе принятых ими стандартов рациональности и когерентности. Таким образом, объективность в понимании Патнэма, по существу, означает простую общезначимость. Однако хорошо известно, что общезначимость не позволяет полностью преодолеть релятивизм, поскольку то, что считается общезначимым в одной культуре, может не быть общезначимым в другой культуре и т.д. Во избежание столь неприятного следствия Патнэм вынужден вносить существенные уточнения в свое понимание объективности, которые в определенном смысле не согласуются с основными положениями его концепции. Так, он отмечает, что отрицание им фиксированного внеисторического органона рациональности не означает, что «наши концепции о разуме эволюционируют в истории и что разум может быть чем угодно (или может эволюционировать во что угодно)» [126]. Поясняя свою мысль, Патнэм проводит аналогию между терминами естественных видов и рациональностью. Так, о принадлежности некоторого объекта к естественному виду мы говорим при условии, если рассматриваемый объект обладает той же внутренней природой, что и парадигмальные образцы данного естественного вида (хотя наши современные методы распознавания могут и не быть достаточными для установления этого). Поэтому, считает Патнэм, естественно предположить некоторую идеальную теорию, которая раскрывает внутреннюю природу естественного вида и тем самым определяет направление конвергенции наших концепций об этом естественном виде. Аналогичным образом «рациональность какого-либо мнения определяется не нормами рациональности той или иной культуры, а идеальной теорией рациональности, теорией, которая формулирует необходимые и достаточные условия для признания мнения рациональным при соответствующих условиях в любом возможном мире» [127]. Точно так же, как древние греки могли ошибочно считать золотом образцы металла, которые на основе современной теории и методов проверки легко распознаются как не золото, – так и мнения, считавшиеся некогда рациональными, могут не оказаться таковыми с точки зрения более адекватного понимания рациональности.

Поясняя свою мысль, Патнэм проводит аналогию между терминами естественных видов и рациональностью. Так, о принадлежности некоторого объекта к естественному виду мы говорим при условии, если рассматриваемый объект обладает той же внутренней природой, что и парадигмальные образцы данного естественного вида (хотя наши современные методы распознавания могут и не быть достаточными для установления этого). Поэтому, считает Патнэм, естественно предположить некоторую идеальную теорию, которая раскрывает внутреннюю природу естественного вида и тем самым определяет направление конвергенции наших концепций об этом естественном виде. Аналогичным образом «рациональность какого-либо мнения определяется не нормами рациональности той или иной культуры, а идеальной теорией рациональности, теорией, которая формулирует необходимые и достаточные условия для признания мнения рациональным при соответствующих условиях в любом возможном мире» [127]. Точно так же, как древние греки могли ошибочно считать золотом образцы металла, которые на основе современной теории и методов проверки легко распознаются как не золото, – так и мнения, считавшиеся некогда рациональными, могут не оказаться таковыми с точки зрения более адекватного понимания рациональности. Более того, согласно Патнэму, эти мнения не были рациональными и тогда, когда их ошибочно считали рациональными, – как не принадлежали к экстенсионалу слова «золото» и во времена древних греков образцы металла, которые тогда ошибочно считались золотом. Таким образом, процесс создания человеком все более совершенных философских концепций рациональности постепенно конвергирует к идеальной теории, благодаря чему представления о разумном и рациональном не могут быть какими угодно.

Более того, согласно Патнэму, эти мнения не были рациональными и тогда, когда их ошибочно считали рациональными, – как не принадлежали к экстенсионалу слова «золото» и во времена древних греков образцы металла, которые тогда ошибочно считались золотом. Таким образом, процесс создания человеком все более совершенных философских концепций рациональности постепенно конвергирует к идеальной теории, благодаря чему представления о разумном и рациональном не могут быть какими угодно.

Допущение об идеальной теории рациональности, безусловно, позволяет Патнэму преодолеть релятивизм и избежать сведения объективности к простой общезначимости. Однако это допущение является очень сильной идеализацией, правомерность которой не столь уж бесспорна. Отметим также, что это допущение получает дальнейшую конкретизацию в тезисе Патнэма об «эпистемически идеальных условиях». Понятие «эпистемически идеальных условий» Патнэм вводит для того, чтобы провести различие между истиной и рациональной приемлемостью. И хотя в целом он определяет истину как рациональную приемлемость, тем не менее он считает, что «истина не может быть просто рациональной приемлемостью в силу одной фундаментальной причины: истина является свойством утверждения, которое не может быть утрачено в то время, как оправдание (justification) может быть утрачено» [128]. Так, утверждение «Земля является плоской» было рационально приемлемым 3000 лет назад, однако было бы неправильным полагать, что это утверждение было истинным 3000 лет назад, поскольку это означало бы, что за указанный период времени (3000 лет) Земля изменила свою форму. Если рациональная приемлемость зависит от времени и от человека и допускает степень, то истина не имеет такой зависимости. Из этого следует, считает Патнэм, что «истина – это идеализация рациональной приемлемости. Мы говорим, как если бы существовали эпистемически идеальные условия. Мы называем утверждение «истинным», если бы оно имело оправдание при этих условиях» [129]. Патнэм уподобляет эпистемически идеальные условия самолетам без трения: мы никогда не сможем создать такие самолеты, но, снижая коэффициент трения, мы постоянно к ним приближаемся.

И хотя в целом он определяет истину как рациональную приемлемость, тем не менее он считает, что «истина не может быть просто рациональной приемлемостью в силу одной фундаментальной причины: истина является свойством утверждения, которое не может быть утрачено в то время, как оправдание (justification) может быть утрачено» [128]. Так, утверждение «Земля является плоской» было рационально приемлемым 3000 лет назад, однако было бы неправильным полагать, что это утверждение было истинным 3000 лет назад, поскольку это означало бы, что за указанный период времени (3000 лет) Земля изменила свою форму. Если рациональная приемлемость зависит от времени и от человека и допускает степень, то истина не имеет такой зависимости. Из этого следует, считает Патнэм, что «истина – это идеализация рациональной приемлемости. Мы говорим, как если бы существовали эпистемически идеальные условия. Мы называем утверждение «истинным», если бы оно имело оправдание при этих условиях» [129]. Патнэм уподобляет эпистемически идеальные условия самолетам без трения: мы никогда не сможем создать такие самолеты, но, снижая коэффициент трения, мы постоянно к ним приближаемся. Подводя итог, Патнэм формулирует две ключевые, с его точки зрения, идеи теории истины:

Подводя итог, Патнэм формулирует две ключевые, с его точки зрения, идеи теории истины:

1) «истина не зависит от оправдания здесь и теперь, но зависит от оправдания в целом. Говорить, что утверждение является истинным, – значит говорить, что оно могло бы быть оправдано» [130];

2) «истина является устойчивой или «конвергентной»» [131].

Хотя Патнэм нигде не указывает, что конкретно он имеет в виду под эпистемически идеальными условиями, однако, их, видимо, следует понимать как такие условия проведения исследования, когда имеются абсолютно точные приборы и инструменты, когда можно провести любые измерения и наблюдения, поставить любой эксперимент, получить доступ к любому объекту изучения и т.д., то есть когда можно установить истинность любого предложения. Какие следствия имеет принятие такого допущения, станет понятным, если мы обратимся к следующему простому примеру. Рассмотрим предложение «В день, когда родился Гераклит, шел дождь». Согласно корреспондентной теории истины, это предложение обладает значением истинности в абсолютном смысле, то есть независимо от того, сможем ли мы когда-нибудь установить, шел ли в тот день дождь или нет. Это связано с тем, что для корреспондентной теории истины при определении истинности предложения важен лишь сам факт, что мысль, выраженная в предложении, соответствует действительности или нет. Патнэм же, определяя истину как рациональную приемлемость, подчеркивает важность учитывать критерий истины при ее определении. Это означает, что мы можем говорить об истинности или ложности какого-либо предложения только в том случае, если у нас есть возможность установить это. Поскольку мы не располагаем средствами для установления истинности предложения «В день, когда родился Гераклит, шел дождь», вопрос о его значении истинности при таком подходе должен быть снят. Таким образом, определение истины как рациональной приемлемости ограничивает класс предложений, о значении истинности которых мы можем судить, только теми предложениями, в отношении которых нам даны условия их оправдания (или подтверждения). Когда же Патнэм уточняет свое определение и говорит, что истина – это рациональная приемлемость при эпистемически идеальных условиях, он, по существу, возвращается к пониманию значения истинности предложения в абсолютном смысле, поскольку при эпистемически идеальных условиях нам даны все возможные условия оправдания – для установления значения истинности любого предложения, и в этом случае предложение «В день, когда родился Гераклит, шел дождь» обладает значением истинности.

Это связано с тем, что для корреспондентной теории истины при определении истинности предложения важен лишь сам факт, что мысль, выраженная в предложении, соответствует действительности или нет. Патнэм же, определяя истину как рациональную приемлемость, подчеркивает важность учитывать критерий истины при ее определении. Это означает, что мы можем говорить об истинности или ложности какого-либо предложения только в том случае, если у нас есть возможность установить это. Поскольку мы не располагаем средствами для установления истинности предложения «В день, когда родился Гераклит, шел дождь», вопрос о его значении истинности при таком подходе должен быть снят. Таким образом, определение истины как рациональной приемлемости ограничивает класс предложений, о значении истинности которых мы можем судить, только теми предложениями, в отношении которых нам даны условия их оправдания (или подтверждения). Когда же Патнэм уточняет свое определение и говорит, что истина – это рациональная приемлемость при эпистемически идеальных условиях, он, по существу, возвращается к пониманию значения истинности предложения в абсолютном смысле, поскольку при эпистемически идеальных условиях нам даны все возможные условия оправдания – для установления значения истинности любого предложения, и в этом случае предложение «В день, когда родился Гераклит, шел дождь» обладает значением истинности. Это означает, что Патнэм вводит идеализацию, которая является не менее сильной, чем та, что лежит в основании критикуемой им корреспондентной теории истины. В корреспондентной теории эта идеализация связана с понятием соответствия, поскольку здесь на основе согласованности наших теорий и концептуальных схем с тем воздействием, которое внешний мир оказывает на наши органы чувств, делается вывод о «соответствии» этих теорий и концептуальных схем действительности. У Патнэма идеализация связана с понятием эпистемически идеальных условий (и с понятием идеальной теории рациональности), поскольку в реальности мы имеем лишь вполне конкретные, «неидеальные» условия оправдания и «неидеальную» концепцию рациональности.

Это означает, что Патнэм вводит идеализацию, которая является не менее сильной, чем та, что лежит в основании критикуемой им корреспондентной теории истины. В корреспондентной теории эта идеализация связана с понятием соответствия, поскольку здесь на основе согласованности наших теорий и концептуальных схем с тем воздействием, которое внешний мир оказывает на наши органы чувств, делается вывод о «соответствии» этих теорий и концептуальных схем действительности. У Патнэма идеализация связана с понятием эпистемически идеальных условий (и с понятием идеальной теории рациональности), поскольку в реальности мы имеем лишь вполне конкретные, «неидеальные» условия оправдания и «неидеальную» концепцию рациональности.

Таким образом, мы видим, что стремясь избежать обвинения в релятивизме, Патнэм вносит такие поправки в свою концепцию истины и принимает такие допущения, которые делают его концепцию, с точки зрения эпистемических оснований, равнозначной корреспондентной теории истины, хотя при этом Патнэм отвергает идею соответствия и говорит лишь об «объективной подогнанности» наших концептуальных схем и теорий к внешнему миру. О совпадении ряда эпистемических оснований внутреннего реализма и корреспондентной теории истины свидетельствуют и предложенные Патнэмом критические аргументы против релятивизма.

О совпадении ряда эпистемических оснований внутреннего реализма и корреспондентной теории истины свидетельствуют и предложенные Патнэмом критические аргументы против релятивизма.

Согласно Патнэму, идея релятивизма является очень простой. Она выражается в том, что каждый человек (каждый дискурс или каждая культура) имеют свои взгляды, нормы, предположения и т.д., а истина (и, соответственно, оправдание) являются понятиями, зависимыми от этих взглядов, норм и т.д. Таким образом, согласно релятивизму, не существует объективного понятия истины, а может быть только истина-для-меня, истина-для-него и т.д. Однако, отмечает Патнэм, релятивист, как правило, неявно принимает, что утверждение «Х истинно относительно человека Р» само является чем-то абсолютным. Поэтому, чтобы быть последовательным, релятивист должен был бы признать, что и указанное утверждение («Х истинно относительно Р») является относительным, и тем самым должен был бы признать, что «если все относительно, то и относительное также является относительным» [132]. Однако это допущение имеет, по мнению Патнэма, неприятные следствия для релятивиста. Для того, чтобы показать, каковы эти следствия, Патнэм обращается к аргументу Л.Витгенштейна, направленному против идеи «приватного языка». Под приватным языком Витгенштейн понимает язык, с помощью которого человек мог бы обозначать свои ощущения и внутренние состояния, недоступные внешнему наблюдению. Специфика этих внутренних состояний заключается в том, что человек имеет к ним привилегированный доступ.

Однако это допущение имеет, по мнению Патнэма, неприятные следствия для релятивиста. Для того, чтобы показать, каковы эти следствия, Патнэм обращается к аргументу Л.Витгенштейна, направленному против идеи «приватного языка». Под приватным языком Витгенштейн понимает язык, с помощью которого человек мог бы обозначать свои ощущения и внутренние состояния, недоступные внешнему наблюдению. Специфика этих внутренних состояний заключается в том, что человек имеет к ним привилегированный доступ.

Изложение этого аргумента приводится Витгенштейном в разделах 243-351 его «Философских исследований». Точное воспроизведение этого аргумента представляется делом сложным, поэтому мы попытаемся лишь реконструировать его основную идею.

Итак, согласно Витгенштейну, приватный язык невозможен. Это обусловлено тем, считает Витгенштейн, что привилегированный доступ человека к собственным ощущениям является фактом грамматики общественного языка. Мы через различные языковые игры обучаемся использовать слова, обозначающие ощущения (например, «боль»), таким образом, что это гарантирует их привилегированное использование от первого лица. И то обстоятельство, что мы безошибочно употребляем эти слова по отношению к себе (но можем совершать ошибки, применяя их к другим людям), также гарантируется грамматикой нашего общественного языка. У создателя же приватного языка такой гарантии не может быть. Мы не можем найти никакого критерия, который бы позволил человеку, использующему приватный язык, быть уверенным, что его слова имеют референцию. Он может ошибаться или не ошибаться относительно референции своих слов и никогда не узнать этого. Это происходит потому, что не существует никакого критерия правильности, никакого правила, которое соединило бы его слова с его внутренними ментальными состояниями, поскольку такое соединение возможно только в языковых играх благодаря тому, что ощущения находят свое выражение в поведении.

И то обстоятельство, что мы безошибочно употребляем эти слова по отношению к себе (но можем совершать ошибки, применяя их к другим людям), также гарантируется грамматикой нашего общественного языка. У создателя же приватного языка такой гарантии не может быть. Мы не можем найти никакого критерия, который бы позволил человеку, использующему приватный язык, быть уверенным, что его слова имеют референцию. Он может ошибаться или не ошибаться относительно референции своих слов и никогда не узнать этого. Это происходит потому, что не существует никакого критерия правильности, никакого правила, которое соединило бы его слова с его внутренними ментальными состояниями, поскольку такое соединение возможно только в языковых играх благодаря тому, что ощущения находят свое выражение в поведении.

Патнэм уподобляет релятивиста человеку, пытающемуся создать приватный язык, так как релятивист говорит только об «истине-для-меня», «рациональности-для-меня» и т.д. А поскольку, полагает Патнэм, в приватном языке нельзя провести различие между тем, что является правильным, и тем, что некто считает правильным, то аргумент Витгенштейна «является превосходным аргументом против релятивизма в целом» [133].

Итак, согласно Патнэму, для релятивиста не существует различия между «быть правым» и «считать себя правым», поскольку, с точки зрения релятивиста, истинным является лишь то, что представляется истинным кому-либо. Однако из этого следует, считает Патнэм, что для релятивиста не существует «различия между рассуждением и мышлением, с одной стороны, и произнесением звуков (или порождением ментальных образов), с другой стороны.» [134] Дело в том, что последовательный релятивист вынужден отказаться от каких-либо объективных критериев мыслительной деятельности и вынужден считать истину и рациональную приемлемость чисто субъективными понятиями. Но в этом случае он не способен предложить ни одного критерия, по которому можно было бы отличить осмысленную речь от случайного набора звуков и простого продуцирования ментальных образов. Тем самым, считает Патнэм, релятивист совершает «ментальное самоубийство», поскольку он упускает из виду, что «предпосылкой самой мысли является существование некоторого вида объективной «правильности»» [135] [136].

Из этой критики релятивизма с полной очевидностью вытекает, что Патнэм признает объективный характер истины и рациональной приемлемости. Причем нельзя не отметить характерную деталь. В своем рассуждении Патнэм опирается на такое понимание объективности, с которым согласился бы сторонник корреспондентной теории истины. Это означает, что признание «объективной подогнанности» наших концептуальных схем и теорий к внешнему миру имеет те же самые эпистемические основания и следствия, что и признание идеи «соответствия».

Если рассмотренный нами аргумент Патнэма имеет отношение к релятивизму в целом, то другой его аргумент направлен против конкретной формы релятивизма, а именно – против тезиса о несоизмеримости, выдвинутого Т.Куном и П.Фейерабендом. Критика этого тезиса проходит через все творчество Патнэма, и хотя выдвигаемые им аргументы становятся другими, общее негативное отношение к этому тезису не ослабевает. Мы уже рассматривали, в чем видел Патнэм несостоятельность тезиса о несоизмеримости на первом этапе своего творчества, когда он стоял на позициях корреспондентной теории истины. Теперь нам предстоит рассмотреть критические аргументы, выдвигаемые им уже с новой гносеологической позиции – с позиции внутреннего реализма.

Теперь нам предстоит рассмотреть критические аргументы, выдвигаемые им уже с новой гносеологической позиции – с позиции внутреннего реализма.

Согласно Патнэму, тезис о несоизмеримости выражает «крайний релятивизм», поскольку он предполагает, что каждая парадигма (научная теория или культура) обладает своим собственным набором стандартов рациональности, и поэтому об истине можно говорить только относительно какой-либо парадигмы. Более того, согласно этому тезису, не существует никаких объективных критериев для сравнения парадигм, и поэтому, говоря словами Куна, ученые разных парадигм «живут в разных мирах». По мнению Патнэма, в основе тезиса о несоизмеримости лежит допущение, что термины, используемые в других культурах, не могут быть равны по значению и референции каким-либо терминам и выражениям, используемым в нашей культуре. И именно это допущение продолжает быть основным объектом его критики.

Согласно Патнэму, если бы тезис о несоизмеримости был верен, то это означало бы невозможность перевода с других языков и с более ранних форм нашего собственного языка, а, следовательно, означало бы невозможность дать какую-либо интерпретацию звукам, произносимым членами других культур. Поэтому у нас не было бы никаких оснований допускать, что люди других культур являются личностями, способными мыслить, говорить и т.д. И в этом смысле, по мнению Патнэма, тезис о несоизмеримости является саморазрушающим. Во избежание этого следствия Кун и Фейерабенд вынуждены признать, что мы можем находить «схемы перевода», которые удовлетворительны с точки зрения наших интересов и стоящих перед нами задач, но которые при этом совершенно не передают смысл и референцию оригинального текста. Однако, отмечает Патнэм, говорить, что переводу не удалось точно передать смысл и референцию оригинального текста, можно только при допущении, что может быть найдена более удачная схема перевода. «Утверждение, что никакая из возможных схем перевода не может передать «реальный» смысл или «референцию», предполагает, что «существует «реальная» синонимия, независимая от всех работающих практик взаимной интерпретации» [137], однако эта идея, считает Патнэм, уже давно отброшена как миф.

Поэтому у нас не было бы никаких оснований допускать, что люди других культур являются личностями, способными мыслить, говорить и т.д. И в этом смысле, по мнению Патнэма, тезис о несоизмеримости является саморазрушающим. Во избежание этого следствия Кун и Фейерабенд вынуждены признать, что мы можем находить «схемы перевода», которые удовлетворительны с точки зрения наших интересов и стоящих перед нами задач, но которые при этом совершенно не передают смысл и референцию оригинального текста. Однако, отмечает Патнэм, говорить, что переводу не удалось точно передать смысл и референцию оригинального текста, можно только при допущении, что может быть найдена более удачная схема перевода. «Утверждение, что никакая из возможных схем перевода не может передать «реальный» смысл или «референцию», предполагает, что «существует «реальная» синонимия, независимая от всех работающих практик взаимной интерпретации» [137], однако эта идея, считает Патнэм, уже давно отброшена как миф.

Кроме того, Патнэм вновь обращается к своему старому аргументу, согласно которому в тезисе о несоизмеримости стирается различие между понятием и концепцией. При переводе какого-либо слова с другого языка мы приравниваем его референцию и смысл референции и смыслу нашего собственного термина, то есть, согласно Патнэму, мы приравниваем понятия, однако при этом концепции, связываемые с этим словом, могут сильно отличаться друг от друга. Различие концепций не доказывает невозможности перевода, наоборот, это различие можно установить только благодаря переводу. Как показали различные мыслители, начиная с Вико, «успех интерпретации не требует, чтобы представления переводимого автора были точно такими же, как наши собственные, он только предполагает, что они окажутся разумными для нас» [138]. Отношение к членам других культур и к собственным предкам как к личностям, наделенным способностью мыслить и говорить, предполагает, по мнению Патнэма, «приписывание им общих с нами референтов и понятий» [139]. Более того, помимо общих референтов и понятий мы разделяем с другими культурами большое множество допущений и представлений о том, что считать разумным, несмотря на все различие в наших образах знания и концепциях рациональности.

При переводе какого-либо слова с другого языка мы приравниваем его референцию и смысл референции и смыслу нашего собственного термина, то есть, согласно Патнэму, мы приравниваем понятия, однако при этом концепции, связываемые с этим словом, могут сильно отличаться друг от друга. Различие концепций не доказывает невозможности перевода, наоборот, это различие можно установить только благодаря переводу. Как показали различные мыслители, начиная с Вико, «успех интерпретации не требует, чтобы представления переводимого автора были точно такими же, как наши собственные, он только предполагает, что они окажутся разумными для нас» [138]. Отношение к членам других культур и к собственным предкам как к личностям, наделенным способностью мыслить и говорить, предполагает, по мнению Патнэма, «приписывание им общих с нами референтов и понятий» [139]. Более того, помимо общих референтов и понятий мы разделяем с другими культурами большое множество допущений и представлений о том, что считать разумным, несмотря на все различие в наших образах знания и концепциях рациональности.

Критика Патнэмом тезиса о несоизмеримости представляет безусловный интерес и является довольно серьезным возражением против релятивизма. В основе этой критики лежит убеждение Патнэма о конвергенции наших знаний и о независимости истины от научной парадигмы или культуры. И хотя он объясняет объективность истины не идеей соответствия действительности, а тем, что представления различных культур о рациональном являются ступенями в общем процессе конвергенции к «идеальной теории рациональности», тем не менее между его позицией и корреспондентной теорией истины нельзя не усмотреть определенных параллелей. Характерно, что предложенная Патнэмом критика тезиса о несоизмеримости по духу очень близка к аргументам К.Поппера, выдвинутым им против релятивизма в статье «Миф концептуального каркаса» (“The Myth of the Framework”, 1976). Различие состоит лишь в том, что Патнэм стремится обосновать возможность перевода с языков других культур, а Поппер показывает возможность и плодотворность дискуссии между людьми, придерживающимися в корне различных концептуальных каркасов. При этом не следует забывать, что Поппер трактует истину как соответствие реальности.

При этом не следует забывать, что Поппер трактует истину как соответствие реальности.

В своей книге «Разум, истина и история» Патнэм предлагает критические аргументы и против других форм релятивизма, однако мы ограничимся уже рассмотренными аргументами, поскольку они, на наш взгляд, являются достаточным подтверждением того, что концепция истины Патнэма по своим эпистемическим допущениям и следствиям близка к корреспондентной теории истины. В то же время эти аргументы свидетельствуют и о некоторой внутренней несогласованности концепции Патнэма. Противопоставляя свою концепцию метафизическому реализму, Патнэм так формулирует ее основные положения, что они говорят в пользу понимания им истины как некоторого вида когерентности наших представлений друг с другом. Однако, стремясь избежать обвинения в релятивизме, он, по существу, вносит такие уточнения и дополнения, которые свидетельствуют об отказе понимать истину как простую когерентность и означают внесение определенных объективных компонентов в ее трактовку. Это, безусловно, является серьезным недостатком концепции истины Патнэма. С другой стороны, нельзя не отметить и важного преимущества этой концепции перед корреспондентной теорией истины, состоящего в том, что она предлагает такое определение истины, которое включает в себя критерии ее установления.

Это, безусловно, является серьезным недостатком концепции истины Патнэма. С другой стороны, нельзя не отметить и важного преимущества этой концепции перед корреспондентной теорией истины, состоящего в том, что она предлагает такое определение истины, которое включает в себя критерии ее установления.

(PDF) Размышления над книгой «Релятивизм как болезнь современной философии»

215

ЯковлеваА.Ф.

бенности релятивизма по сравнению с кустом сходных на первый

взгляд понятий. Известный философ науки Дж. Агасси2 полагает,

что релятивизм – это не столько принятие относительной истины,

сколько отрицание истины абсолютной. Сразу заметим, что реля-

тивизм, скептицизм и плюрализм роднит то, что получение знания

основано на мнении. Само словообразование, объясняющее эти

явления, сомнение (скептицизм), разнообразие мнений (плюра-

лизм) определяет происходящий в их рамках познавательный про-

цесс. Это мнения, основанные на каком-то познавательном опыте,

Это мнения, основанные на каком-то познавательном опыте,

но обусловленные ситуацией. Однако, как пишет Е.О. Труфанова,

есть опасность, что «если любое мнение получит статус “знания”,

то знание перестанет существовать, будут существовать лишь мне-

ния» (c. 261). «Человеку, на которого обрушиваются информаци-c. 261). «Человеку, на которого обрушиваются информаци-. 261). «Человеку, на которого обрушиваются информаци-

онные потоки, все труднее отделить то, что существует на самом

деле, от того, что только кажется реальным, знание от мнения, ис-

тину от заблуждения и лжи», – замечает В.А. Лекторский (с. 7).

К. Поппер, говоря о релятивизме, ставит его на одну чашу

весов со скептицизмом, справедливо отмечая, что в основе обо-

их лежит отношение к проблеме истины, вернее убеждении в том,

что «объективной истины вообще нет»3. Е.Л. Черткова, наоборот,

различает эти два понятия, причем основываясь именно на этом

отношении к истине. Она соглашается с тем, что общность реля-

Она соглашается с тем, что общность реля-

тивизму и скептицизму придает присущая им многослойность и

утверждение о трудности процессов познания. Однако Черткова

выявляет принципиальную разницу между ними: «скептик под-

черкивает несоответствие между знанием и мнением, в то время

как релятивист отказывается признавать само это различие. Если

скептик обеспокоен вопросом, можем ли мы познать истину, т. е.

мир, каков он есть, то релятивист предлагает отрешиться от этого

вопроса и рассматривать познание как инструмент практического

согласования конвенциональных убеждений» (с. 129). Скептик со-

мневается в возможности нахождения истины, не отрицая суще-

ствования действительного положения дел и не утверждая, что у

разных людей своя истина, – пишет, в свою очередь В.А. Лектор-

ский (с. 10). При этом нужно учитывать, как замечает Н.С. Автоно-

2 AgassiJ. Kuhn’s way // Philosophy of the social sciences. 2002. September. Vol. 32.

2002. September. Vol. 32.

No. 3. P. 416–417.

3 ПопперК.Р. Открытое общество и его враги. Т. 2. С. 441.

Релятивизм — Универсальная научно-популярная энциклопедия

Релятивизм (от лат. relativus — относительный), методологический принцип, пребывающий в условности содержания и метафизической абсолютизации относительности познания. Р. проистекает из одностороннего подчёркивания постоянной изменчивости отрицания и действительности относительной устойчивости вещей и явлений.

Гносеологические корни Р. — отказ от признания преемственности в развитии знания, преувеличение зависимости процесса познания от его условий (к примеру, от биологических потребностей субъекта, его психологического состояния либо наличных логических теоретических средств и форм). Факт развития познания, на протяжении которого преодолевается любой достигнутый уровень знания, релятивисты разглядывают как подтверждение его неистинности, субъективности, что ведет к отрицанию объективности познания по большому счету, к агностицизму.

Р. как методологическая установка восходит к учению древнегреческих софистов: из тезиса Протагора человек имеется мера всех вещей… направляться признание базой познания лишь текучей чувственности, не отражающей каких-либо объективных и устойчивых явлений. Элементы Р. свойственны для древнего скептицизма: обнаруживая условность и неполноту знаний, зависимость их от исторических условий процесса познания, скептицизм преувеличивает значение этих моментов, истолковывает их как свидетельство недостоверности всякого знания по большому счету.

Доводы Р. философы 16—18 вв. (Эразм Роттердамский, М. Монтень, П. Бейль) применяли для критики догматов религии и основоположений метафизики. Иную роль Р. играется в идеалистическом эмпиризме (Дж. Беркли, Д. Юм; махизм, прагматизм, неопозитивизм).

Абсолютизация относительности, субъективности и условности познания, вытекающая из сведения процесса познания к эмпирическому описанию содержания ощущений, помогает тут обоснованием субъективизма.

Определённое влияние Р. приобрёл на рубеже 19 и 20 вв. в связи с философским осмыслением революции в физике. Опираясь на метафизическую теорию познания, игнорируя принцип историзма при анализе трансформации научных знаний, кое-какие философы и учёные говорили об полной относительности знаний (Э. Мах, И. Петцольдт),о полной их условности (Ж.

А. Пуанкаре)и т. п. Разбирая положение, сложившееся в физике и философии, В. И. Ленин писал: …Положить релятивизм в базу теории познания, значит неизбежно осудить себя или на полный скептицизм, агностицизм и софистику, или на субъективизм (Полн. собр. соч., 5 изд., т. 18, с. 139).

В соответствии с диалектическому материализму, отечественные знания относительны не в смысле отрицания объективной истины, а в смысле признания исторической ограниченности каждого достигнутого уровня знаний. Вместе с тем в каждой относительной истине находятся элементы полной истины, что обусловливает развитие научного познания.

Р. как принцип понимания истории характерен для субъективно-идеалистических течений в буржуазной философии истории. Отрицая объективность исторических знаний, кое-какие теоретики уверены в том, что суждения и оценки историков очень относительны и отражают их субъективные переживания, зависимость от определённых политических установок (см. Презентизм), что всякое воспроизведение исторического процесса результат произвола историка (Р.

Отрицая объективность исторических знаний, кое-какие теоретики уверены в том, что суждения и оценки историков очень относительны и отражают их субъективные переживания, зависимость от определённых политических установок (см. Презентизм), что всякое воспроизведение исторического процесса результат произвола историка (Р.

Арон).

Распространение принципа Р. на область нравственных взаимоотношений стало причиной происхождению этического Р., выражающегося в том, что моральным нормам придаётся очень относительный, всецело условный и изменчивый темперамент.

В различных исторических условиях принцип Р. имеет разное социальное значение. В некоторых случаях Р. объективно содействовал расшатыванию отживших социальных порядков, косности и догматического мышления. Значительно чаще Р. — выражение и следствие кризиса общества, попытка оправдания потери исторической возможности в его развитии.

Как раз исходя из этого Р. свойствен последовательности направлений современной буржуазной философии (философия судьбы, экзистенциализм, персонализм).

Лит.: Кон И. С., кризис и Философский идеализм буржуазной исторической мысли, М., 1959; Ойзерман Т. И., Главные философские направления, М., 1971, гл. 2; Парамонов Н. 3., Критика догматизма, релятивизма и скептицизма, М., 1973; Wein Н., Das Problem des Relativismus, В., 1950; Relativism and the study of man, ed. by Н. Schoeck and J. W. Wiggins, Princeton (N.Y.), 1961; Aron R., Introduction a la philosophie de l’histoire, nouv. ed., [P., 1967]: Mandelbaum M. H., The problem of historical knowledge: an answer to relativism, N. Y., 1967.

Н. П. Французова.

Читать также:

A504 Rus 12. Мир религий. Релятивизм

Связанные статьи:

Платон

Платон (Platon) (428 либо 427 до н. э., Афины, — 348 либо 347, в том месте же), древнегреческий философ. Появился в семье, имевшей аристократическое…

Философия истории

Философия истории, раздел философии, который связан с интерпретацией исторического познания и исторического процесса.

проблематика и Содержание Ф. и….

проблематика и Содержание Ф. и….

- У Н-П энциклопедия

|