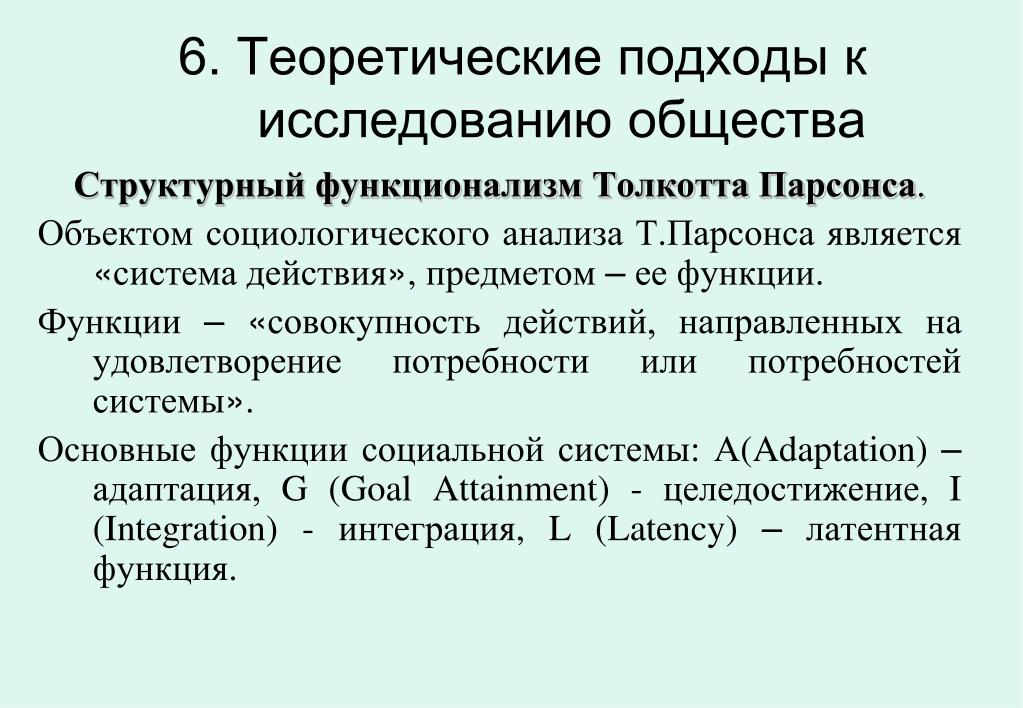

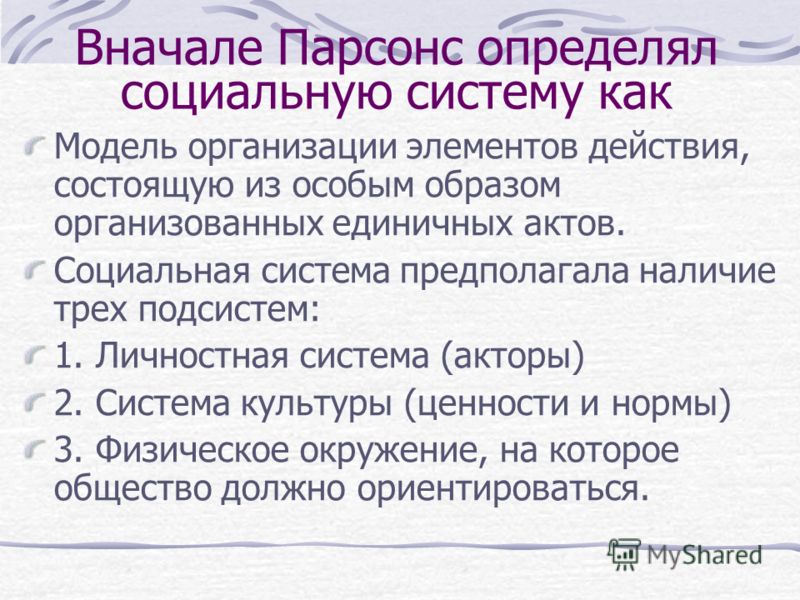

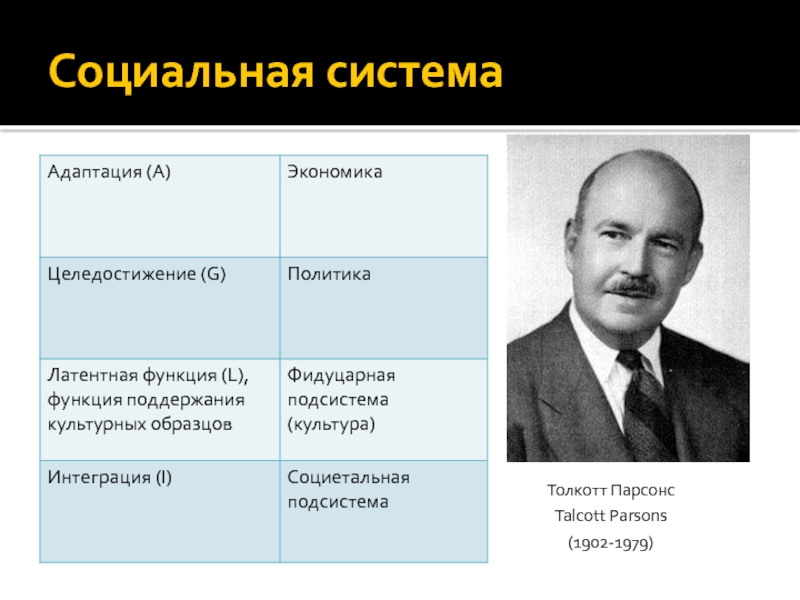

Системы действия и социальные системыМы рассматриваем социальные подсистемы 1 как составную часть более общей системы действия, другими составляющими которой являются культурные подсистемы, личностные подсистемы и поведенческие организмы, — все это абстракции, аналитически вычленяемые из реального потока социального взаимодействия. В нашем подходе три только что перечисленные подсистемы общей системы действия трактуются по отношению к социальной подсистеме как компоненты её окружающей среды. Такое толкование не вполне обычно, особенно в том, что касается представлений о личностных свойствах индивидов. Полностью обоснования такого подхода представлены в других моих работах, здесь же для понимания последующего изложения важно помнить, что ни социальная, ни личностная подсистемы не являют собой нечто реально существующее. Различение четырёх указанных подсистем действия носит функциональный характер. Оно проводится на основе четырёх первичных функций, присущих, по нашим представлениям, любым системам действия, — это функции воспроизводства образца, интеграции, целедостижения и адаптации 2. Первичная интегративная проблема любой системы действия состоит в координации составляющих её элементов, прежде всего человеческих индивидов, хотя в определённых целях в качестве субъектов действия, можно рассматривать и коллективы. Интегративная функция приписывается здесь преимущественно социальной системе.

Личности индивида отводится главным образом исполнение целедостиженческой функции. Личностная система — это главный исполнитель процессов действия и, значит, воплощения культурных принципов и предписаний. На уровне вознаграждения, в смысле мотивации, главной целью действия является обеспечение личных потребностей или удовлетворённость личности. Поведенческий организм трактуется как адаптивная подсистема, как сосредоточение основных возможностей человека, на которые опираются остальные системы. В нём содержатся условия, с которыми должно сообразовываться действие, и основные механизмы взаимодействия с физической средой, в частности механизм получения и обработки информации в центральной нервной системе и механизм двигательной реакции на требования физической среды. Все эти взаимосвязи схематично представлены в таблице 1.

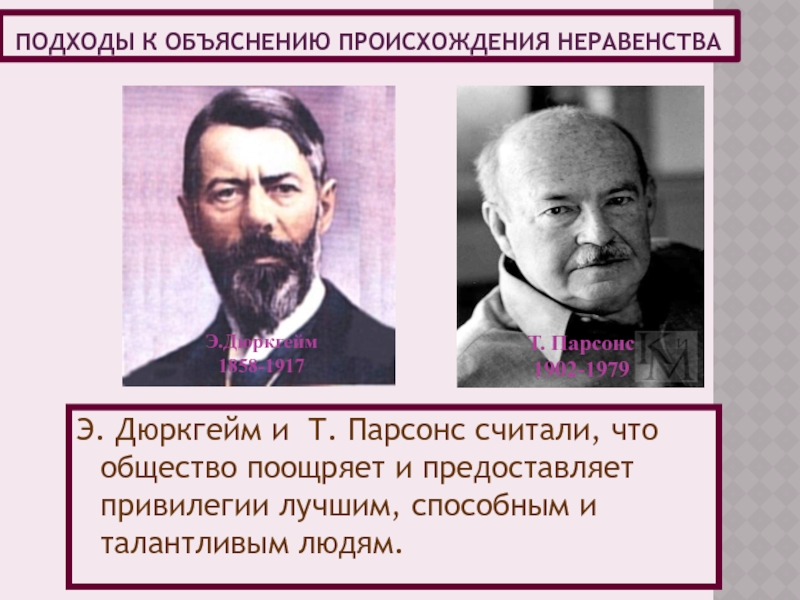

В этой таблице представлено самое примитивное схематическое описание основных подсистем и соответствующих им функций, присущих общей системе действия, в которой социальная подсистема является одной из четырёх подсистем, которая специализируется на выполнении интегративной функции. Несколько более развёрнутая схема дана в таблице 1 в книге «Societies…» (p 26), а общее обоснование схемы представлено в работе: Some problems of general theory in sociology. // Theoretical Sociology. / Ed by J. C. McKrnney, E. Tyriakian. До Y.: Appleton — Century — Crofts, 1970. Есть две системы реальности, которые по отношению к системе действия являются её средой, а не составляющими в принятом нами аналитическом контексте. Первая из них — это физическая среда, которая включает в себя не только явления, описываемые в терминах физики и химии, но и мир живых организмов, если только они не интегрированы в систему действия. Вторую систему, которую мы представляем независимой как от физической среды, так и от самих систем действия, назовём в русле философских традиций «высшей реальностью». При анализе взаимоотношений между четырьмя подсистемами действия, а также между ними и средой действия важно не упускать из виду явление взаимопроникновения. Возможно, наиболее известным примером взаимопроникновения может служить интернализация социальных объектов и культурных норм в личности индивида. Другим примером является приобретаемое путём обучения содержание опыта, которое систематизируется и хранится в аппарате памяти индивида. Можно упомянуть также институционализацию нормативных компонентов культурных систем в качестве конститутивных структур социальных систем. По нашему мнению, граница между любой парой систем действия представляет собой некую «зону» структурных компонентов или образований, которые могут теоретически рассматриваться как принадлежащие обеим системам, а не просто относимые к какой-то одной из них. Так, например, было бы неверно утверждать, что извлекаемые из социального опыта нормы поведения, которые и 3. Фрейд (в понятии суперэго), и Э. Дюркгейм (в понятии коллективного сознания) рассматривали как составную часть личности индивида, должны считаться либо таковой, либо частью социальной системы Именно благодаря зонам взаимопроникновения может осуществляться процесс взаимообмена между системами. Это особенно верно в отношении уровней символических значений и обобщённых мотиваций. Чтобы быть способными к символической «коммуникации», индивиды должны располагать общими для них культурно организованными кодами (например, языком), которые одновременно интегрированы и в системы их социальных взаимодействий. Таким образом, социальные системы предстают как системы «открытые», находящиеся в состоянии постоянного взаимообмена на входах и выходах в окружающую среду. Кроме того, они изначально дифференцированы на различные подсистемы, которые также постоянно вовлечены в процессы взаимообмена. Социальные системы — это системы, образуемые состояниями и процессами социального взаимодействия между действующими субъектами. Если бы свойства взаимодействия можно было вывести из свойств действующих субъектов, то социальные системы были бы эпифеноменом, на чём настаивают «индивидуалистские» социальные теории. Наша позиция здесь резко противоположна. Она исходит, в частности, из утверждения Дюркгейма, согласно которому общество — и другие социальные системы — есть реальность suigeneris. Структуру социальных систем можно анализировать, применяя четыре типа независимых переменных: ценности, нормы, коллективы и роли 6. Ценности занимают ведущее место в том, что касается исполнения социальными системами функции по сохранению и воспроизводству образца, так как они суть не что иное, как представления о желаемом типе социальной системы, которые регулируют процессы принятия субъектами действия определённых обязательств. Нормы, основная функция которых — интегрировать социальные системы, конкретны и специализированы применительно к отдельным социальным функциям и типам социальных ситуаций. Они не только включают элементы ценностной системы, конкретизированные применительно к соответствующим уровням в структуре социальной системы, но и содержат конкретные способы ориентации для действия в функциональных и ситуационных условиях, специфичных для определённых коллективов и ролей. Коллективы принадлежат к числу тех структурных компонентов, для которых наиболее важна целедостиженческая функция. Во-первых, они должны иметь определённый статус членства, так что в целом может быть проведено чёткое различение членов и не членов данного коллектива — критерий, применимый в широком спектре случаев — от элементарной семьи до политических сообществ. Во-вторых, внутри коллектива должна наличествовать дифференциация его членов по статусам и функциям, так что от некоторых членов ожидается, что они будут делать нечто определённое, то — чего не ожидают от других. Роль — это такой структурный компонент, который в первую очередь выполняет адаптивную функцию. С её помощью определяется класс индивидов, которые посредством взаимных ожиданий включаются в тот или иной коллектив. Поэтому роли охватывают основные зоны взаимопроникновения социальной системы и личности индивида. Какая-то отдельно взятая роль, однако, никогда не составляет отличительную особенность конкретного индивида. То, что социальные системы представляют собой реальность suigeneris, в частности, означает, что все перечисленные типы их структурных компонентов являются по отношению друг к другу независимыми переменными. Так, например, высокоабстрактные ценностные образцы вовсе не всегда узаконивают одни и те же нормы, коллективы и роли при любых обстоятельствах. Точно так же многие нормы регулируют действия бесчисленного множества коллективов и ролей, но лишь в определённой части их действий. Поэтому коллектив обычно функционирует под контролем большого числа специальных норм. В нём всегда наличествует множество ролей, хотя почти каждая значительная роль исполняется во множестве конкретных коллективов. Тем не менее социальные системы состоят из комбинаций этих структурных компонентов. Понятие обществаМы определяем общество как такой тип социальной системы, который обладает наивысшей степенью самодостаточности относительно своей среды, включающей и другие социальные системы 7. Полная самодостаточность, однако, была бы несовместима со статусом общества как подсистемы системы действия. Любое общество для сохранения себя в качестве системы зависит от того, что оно получает в порядке взаимообмена с окружающими системами. И, значит, самодостаточность в отношении среды означает стабильность отношений взаимообмена и способность контролировать взаимообмен в интересах своего функционирования. Этот контроль может варьироваться от способности предотвратить или «пресечь» какие-то нарушения до способности благоприятным для себя образом формировать отношения со средой. Физическая среда имеет для общества адаптивное значение в том смысле, что она является непосредственным источником материальных ресурсов, которые используются обществом посредством своих производственных, технологических и экономических механизмов. Распределение доступа к материальным ресурсам, будучи связано с системой разделения труда через экологический аспект жизни общества, требует решения вопросов территориального размещения различных подгрупп населения, а также закрепления за ними различных экономических интересов. У физической среды есть и второй значимый для общества аспект (ввиду важности физической силы для сдерживания нежелательных действий), в соответствии с которым эффективное социетальное целедостижение нуждается в контроле над действиями в пределах определённой территории. Поэтому мы имеем дело с двумя проявлениями самодостаточности общества, которые относятся, соответственно, к экономическому и политическому функционированию в отношениях с физическим окружением — через технологию и организованное использование силы при исполнении военных и полицейских функций. Третье проявление социетальной самодостаточности относится к личностным системам индивидуальных членов общества, находящихся в особого рода взаимопроникновении с его организмами. Организм непосредственно связан с территориальным комплексом по той простой причине, что действия всегда свершаются в каком-то месте. Но его основная связь с социальной системой осуществляется через личность; главная зона взаимопроникновения — это статус членства. Общество может быть самодостаточным только в той мере, в какой оно может «полагаться» на то, что деяния его членов будут служить адекватным «вкладом» в его социетальное функционирование. В случае взаимоотношений личности и общества их абсолютная интеграция необходима не более, чем в других случаях взаимообмена, предполагающих самодостаточность. Но если подавляющее большинство членов какого-то общества испытывает крайнее «отчуждение», то говорить об этом обществе как самодостаточном нельзя. Интеграция в общество его членов подразумевает наличие зоны взаимопроникновения между социальной и личностной системами. На социальном уровне институционализированные ценностные образцы выступают в виде «коллективных представлений» 8, которые определяют желаемый тип социальной системы. Эти представления соотносятся с концепциями типов социальных систем, с помощью которых индивиды ориентируются при реализации себя в качестве членов общества. Следовательно, именно консенсус членов общества по поводу ценностной ориентации их собственного общества означает институционализацию ценностного образца. Безусловно, такого рода консенсус достигается в разной степени. И в этом контексте самодостаточность определяется степенью, в которой институты общества легитимизированы согласованными ценностными приверженностями его членов Примечания»>9. На уровне культуры социальные ценности составляют лишь часть более обширной системы ценностей, поскольку оценке подлежат и все иные классы объектов, входящие в систему действия. Ценности также находятся в определённых отношениях с другими компонентами культурной системы — эмпирическим знанием, системами экспрессивных символов и конститутивными символическими структурами, образующими ядро религиозных систем 10. В конечном счёте ценности легитимизируются главным образом в религиозных терминах. В контексте культурной легитимизации, таким образом, общество является самодостаточным в той мере, в какой его институты легитимизированы ценностями, которые разделяются его членами с относительным согласием и которые в свою очередь легитимизированы благодаря соответствию членов общества другим компонентам культурной системы, в особенности её конститутивному символизму. Важно помнить, что культурные системы не полностью совпадают с социальными системами, включая и общества. Далее в книге обсуждаются два способа отношений одного общества к другим. Во-первых, все общества, о которых можно говорить как о «политически организованных», находятся с другими обществами в различного типа «международных отношениях», дружественных или враждебных. Мы расширим это представление, полагая, что такие отношения сами образуют некую социальную систему, которую можно анализировать с помощью тех же общих понятий, что и другие типы социальных систем. Во-вторых, какая-то социальная система может быть образована из социальных структур, членов и культур, принадлежащих двум или более обществам. Такие социальные системы многочисленны и многообразны. Таким образом, мы принимаем в расчёт социальные системы, имеющие «наднациональный» характер, так как в их составе наличествует множество обществ, и имеющие «межнациональный» характер, члены которых принадлежат многим обществам. Подсистемы обществаВ соответствии с нашей четырёхфункциональной схемой, предназначенной для анализа систем действия, мы аналитически делим общество на четыре основные подсистемы (как показано в таблице 2). Эти различения носят наиболее явственный и наиболее важный характер применительно к обществам, далеко продвинутым по шкале модернизации. Однако сама сложность отношений как между подсистемами системы действия, так и между подсистемами общества мешает чётко проводить эти различения. Например, структуры родства могут быть помещены в каждую из трёх упомянутых подсистем. Через своё отношение к питанию, сексу, биологическому происхождению и месту обитания они замыкаются на организм и физическую среду. Как первичный источник начального приобщения к ценностям, нормам и средствам коммуникации они тесным образом связаны с системой воспроизводства образца. В рамках такого рассмотрения ядром общества как разновидности социальной системы является четвёртый компонент — его интегративная подсистема. Поскольку мы интерпретируем (социальную систему как интегративную для систем действия в целом, то особое внимание надо уделять тому, как она обеспечивает или, наоборот, не обеспечивает различные порядки и уровни внутренней интеграции. Эта интегративная подсистема общества будет называться социетальным сообществом. Возможно, самой общей функцией социетального сообщества является сочленение системы норм с коллективной организацией, обладающей единством и внутренней логикой. Следуя Веберу, мы называем нормативный аспект системы легитимным порядком», а коллективный аспект предлагаем именовать социетальным сообществом, обладающим свойствами единого, имеющего определённые границы коллектива. Социетальный порядок требует ясной и определённой интеграции в смысле последовательности нормативного строя, с одной стороны, и социетальной «гармонии» и «координированное» — с другой Примечания»>11. Более того, необходимо, чтобы нормативно определённые обязательства были усвоены, в то время как коллективы при выполнении своих функций и для отстаивания своих законных интересов должны иметь в своём распоряжении нормативную санкцию. Таким образом, нормативный порядок на социетальном уровне содержит «решение» поставленной Т. Гоббсом проблемы — как уберечь человеческие отношения от вырождения в «войну всех против всех».

За исключением парадигмы, относящейся к развитию, эта схема была полностью представлена в более ранней работе «Theories of society» в разделе «General introduction, Part II: An outline of the social system». Для лучшего понимания таблиц 1 и 2 данной книги обратитесь также к таблицам 1 и 2 в книге «Societies…» (р. 28, 29) и к сопровождающим их пояснениям. Важно не допускать трактовку структуры социетальных норм как монолитной целостности. Ядро: социетальное сообществоНаше центральное понятие — социетальное сообщество звучит несколько непривычно, вероятно из-за того, что проблемы, охватываемые им, обычно обсуждаются в терминах политики или религии, а не в социальном плане. На наш взгляд, основная функция этой интегративной подсистемы состоит в том, чтобы определять обязательства, вытекающие из лояльности по отношению к социетальному коллективу, как для его членов в целом, так и для различных категорий дифференцированных статусов и ролей внутри общества. Так, в большинстве современных обществ готовность к военной службе является проверкой лояльности для мужчин, но не для женщин. Лояльность состоит в готовности откликнуться на должным образом «обоснованный» призыв, сделанный от лица коллектива или во имя «общественного» интереса или потребности. Особую важность представляют отношения между лояльностями подгрупп и индивидов по отношению к социетальному коллективу, то есть всему обществу, и по отношению к другим коллективам, членами которых они являются. Фундаментальной чертой всех человеческих обществ является ролевой плюрализм, участие одних и тех же людей в ряде коллективов. Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что расширение ролевого плюрализма является важной составляющей процессов дифференциации, ведущих к становлению общества современного типа. Индивидуалистская социальная теория настойчиво преувеличивала значимость индивидуального «личного интереса», в его психологическом смысле, как препятствия, стоящего перед интеграцией социальных систем. В целом же личные мотивы индивидов эффективно канализируются в социальную систему через лояльность и членство в различных по отношению к ним коллективах. Непосредственной проблемой для большинства индивидов является проблема выбора и уравновешивания своих обязательств в случаях конфликта конкурирующих между собой лояльностей. Например, нормальный взрослый мужчина в обществах современного типа одновременно является работником и членом семьи. И хотя требования, предъявляемые этими двумя ролями, часто находятся в конфликте, большинство мужчин жизненно заинтересованы в сохранении лояльности обеим ролям. Социетальное сообщество представляет собой сложную сеть взаимопроникающих коллективов и коллективных лояльностей, систему, для которой характерны дифференциация и сегментация. Так, семейные ячейки, деловые фирмы, церкви, правительственные учреждения, учебные заведения, и так далее — отделены друг от друга (дифференцированы). К тому же каждый такой тип коллектива состоит из множества конкретных коллективов, например из множества семей, каждая из которых насчитывает лишь несколько человек, и из многих локальных сообществ. Лояльность по отношению к социетальному сообществу должна занимать высокое место в любой устойчивой иерархии лояльностей и потому является предметом особой заботы всего общества. И всё-таки высшее место в этой иерархии принадлежит не ей. Следует подчеркнуть значимость культурной легитимизации нормативного порядка общества, поскольку именно ей принадлежит наивысшая позиция. В первую очередь она действует через институционализацию системы ценностей, которая является составной частью и социетальной, и культурной систем. С иерархической точки зрения нормативное упорядочение социетального сообщества в терминах членства подразумевает существование стратификационной шкалы — шкалы признаваемого и легитимизированного (в той мере, в какой усвоены нормы и ценности) престижа входящих в это сообщество в качестве его членов коллективов, отдельных лиц, а также статусов и ролей, распространённых в этом сообществе. Оно должно быть скоординировано как с универсальными нормами, определяющими статус членства, так и с определённым разделением функций коллективов, статусов и ролей, которое в общем-то не обязательно предполагает наличие иерархии. Ввиду существования ролевого плюрализма возникает особо сложная проблема статуса индивидов в стратификационной системе. Стратификационные механизмы исторически имели обыкновение рассматривать индивидов прежде всего с точки зрения их принадлежности к большим коллективным системам, членство в которых определяло их статус. Подобную роль играли родовые коллективы, этнические группы, сословия, социальные классы. Однако современное общество требует высвобождения индивидуальных статусов из такого рода коллективных уз, с чем и связан особый характер современных систем стратификации 13. Положение коллектива или индивида в стратификационной системе измеряется уровнем его престижа или способностью оказывать влияние. Последнее мы рассматриваем как одно из обобщённых символических средств социетального взаимообмена, наряду с деньгами и властью. Типичным случаем использования влияния является уговаривание вступить в контрактные отношения, основанные на «честном слове», или проголосовать за определённого политического кандидата. Влияние может обмениваться на какие-то подходящие случаю блага или на другие формы влияния в том смысле, в каком денежные ресурсы могут использоваться для покупки товаров, а могут накапливаться или обмениваться на другую валюту. Социетальное сообщество и воспроизводство образцаОснования культурной легитимизации трансцендентны по отношению к конкретному и случайному характеру интересов, влияния и солидарности, выступая на социетальном уровне в виде ценностных приверженностей. В противоположность лояльности, проявляемой к коллективу, отличительной чертой ценностных приверженностей при исполнении обязательств является их большая независимость от соображений цены, выгоды или убытков, от текущих потребностей социума или окружающей среды. Нарушение ценностных обязательств определяется как совершение нелегитимного деяния; наоборот, следование долгу является делом чести и совести, которые, в свою очередь, не могут быть представлены без понятий бесчестия и вины. Хотя подобные формулировки могут звучать чрезмерно запретительно, на самом деле именно таковыми и бывают ценностные обязательства, а вид и степень воздействия их свойства накладывать запреты зависят от целого ряда факторов. Какие объединения являются ценностно обоснованными — это по-разному решается в конкретных обществах. Редко бывает возможно обеспечить легитимность ассоциации, связывая легитимизацию с вполне конкретными действиями, поскольку субъекты действия, чтобы иметь возможность реализовать свои ценности в меняющихся обстоятельствах, должны обладать достаточной свободой принятия решений. Одним из факторов, обусловливающих такую свободу, является высокий уровень генерализации ценностей, на основе которых осуществляется легитимизация объединения. На уровне культуры в качестве соответствующего аспекта ценностей выступает то, что принято называть моралью. Мораль предполагает оценку объектов опыта в контексте социальных отношений. Моральный поступок есть реализация культурной ценности в социальной ситуации, включающей взаимодействия с другими субъектами. Поскольку речь идёт о взаимодействии, здесь должны присутствовать стандарты, взаимно обязательные для его участников. Моральные ценности — не единственный компонент ценностного содержимого культурной системы. Существуют другие, например эстетические, познавательные или собственно религиозные ценности. Социетальное сообщество и политикаРассмотрев аспекты социетального нормативного порядка, сосредоточенные вокруг проблем членства и лояльности и вокруг культурной легитимизации, перейдём к третьему аспекту. Влияние и ценностные приверженности действуют по принципу добровольности, через убеждение и апелляцию к чести и совести. Однако ни одна крупная и сложная социальная система не сможет выжить, если согласие с большей частью её нормативных оснований не будет носить обязательного характера, то есть если к непослушанию не будут применяться по ситуации негативные санкции. Управляемое принуждение требует существования определённых способов установления действительного факта, субъекта и обстоятельств нарушения норм. Среди специальных органов, действующих в этом направлении, важное место принадлежит судам и юридической гильдии. Сложный нормативный порядок, однако, нуждается не только в принуждении, но и в авторитетной интерпретации. Очень часто судебные системы вынуждены сочетать в особых случаях определение обязательств, наказаний и прочего с интерпретацией значения норм, что подчас является довольно значительной проблемой Примечания»>17. В менее развитых обществах эта последняя функция имеет обыкновение оставаться в ведении религиозных инстанций, в обществах же современного типа она во всё большей мере переходит в компетенцию светских судебных учреждений. Все эти проблемы ставят вопросы об отношениях междусоциетальным сообществом и политической подсистемой. В терминах принятой нами аналитической схемы политика включает не только основные функции правительства в его отношениях с социетальным сообществом, но и соответствующие аспекты любого коллектива 18. Мы рассматриваем какое-то явление как политическое в той мере, в какой оно связано с организацией и мобилизацией ресурсов для достижения каким-либо коллективом его целей. Политические аспекты деятельности существуют у деловых компаний, университетов, церквей. В развитии современных обществ, однако, государство все более дифференцируется от социетального сообщества как специализированный орган общества, составляющий ядро его политической подсистемы. Дифференцируясь, государство имеет тенденцию сосредоточиваться на двух основных функциональных комплексах. Первый охватывает ответственность за поддержание целостности социетального сообщества перед лицом глобальных угроз, с особым, но не исключительным акцентом на его легитимном нормативном порядке. Сюда же относится функция принуждения и, по крайней мере, некоторая доля участия в осуществлении интерпретации. К тому же общий процесс дифференциации сферы управления ведёт к обособлению областей, в которых допускается открытое формулирование и узаконение новых норм, так что частью этого функционального комплекса становится законодательная деятельность. Второй комплекс включает все виды исполнительной деятельности государства, которая связана с коллективными действиями в любых ситуациях, указывающих на необходимость каких-то мер в «общественных» интересах. Границы этой ответственности простираются от безусловно значимых дел, таких, как защита территориальных пределов или поддержание общественного порядка, до почти что любого вопроса, который считается «затрагивающим общественные интересы» Примечания»>19. Основные отношения между государством и социетальным сообществом могут носить аскриптивный характер. Даже в обществах ранней стадии модернизации простые люди рассматривались как «подданные» монарха, которым традицией предписано подчинение его власти. Однако при достижении уровней дифференциации, соответствующих модернизованному обществу, власть политических лидеров имеет обыкновение становиться зависимой от поддержки очень широких слоёв населения. В той мере, в какой это справедливо, мы будем различать роли политических лидеров и властные позиции в более общем смысле. Дифференциация лидерства и авторитета предполагает особый уровень обобщённости того средства социального взаимообмена, который мы называем властью 20. Мы определяем власть как способность принимать и «навязывать» решения, которые обязательны для соответствующих коллективов и их членов постольку, поскольку их статусы подпадают под обязательства, предполагаемые такими решениями. Социетальное сообщество и экономикаЧетвёртый компонент нормативного порядка сопряжен с областью практического. Наиболее очевидными сферами его приложения являются экономика и технология, а его руководящий принцип — желательность эффективного управления ресурсами. Даже в тех случаях, когда не затронуты вопросы лояльности, выполнения обязательных постановлений или морали, действия индивида или коллектива будут осуждаться, если они без необходимости расточительны или небрежны. В современных обществах этот нормативный аспект особенно ясен там, где речь идёт о peгyлировании трудовых ресурсов как фактора производства в экономическом смысле этого слова. Дифференциация автономных структур делает необходимым развитие обобщённого монетарного средства обмена в сочетании с рыночной системой. Деньги и рынок действуют там, где существует довольно широкое разделение труда и где область экономического действия достаточно отделена от политических, общинных и моральных императивов 22. Из всех обобщённых механизмов социетального взаимообмена деньги и рынки менее всего связаны с нормативным порядком, воплощённым в социетальном сообществе. Методы интеграции в ускоренно дифференцирующихся обществахПравовая системаТо, что мы описали как социетальный нормативный порядок, стоит очень близко к тому, что обычно подразумевается под понятием права. В большинстве рассуждений о праве подчёркивается критерий обязанности и принудительности, когда право ассоциируется преимущественно с правительством и государством. Другие подходы подчёркивают при объяснении нормативной значимости права его консенсусные элементы, и в этом случае на первое место выходит важность его моральной легитимизации. Мы рассматриваем право как общий нормативный кодекс, регулирующий действия коллективных и индивидуальных членов общества и определяющий ситуацию для них Примечания»>24. Оно состоит из только что описанных компонентов, интегрированных в единую систему. В подавляющем большинстве случаев современные правовые системы содержат писаные (как в Соединённых Штатах Америки) или неписаные (как в Великобритании) конституционные компоненты. Находясь в зоне взаимопроникновения между системой воспроизводства образца и социетальным сообществом, конституционный элемент очерчивает нормативные рамки управления социетальными отношениями в целом — подобно американскому Биллю о правах. При современных уровнях дифференциации этот компонент не имеет религиозного характера, поскольку его нормативная значимость распространяется на социетальную систему, а не на все сферы действия во всём их объёме. Действительно, одной из тенденций современности было отделение специфичных религиозных обязательств от конституционных прав и обязанностей граждан. Поскольку принадлежность к той или иной религии влечёт за собой образование коллектива, это всегда отчётливо проявляется на уровне социетального сообщества. Не является конституционный компонент и «чисто моральным», поскольку моральные соображения также покрывают более широкую область, чем социетальные ценности. Конституционные ценности артикулируются в социетальном сообществе и включают в себя компонент социетальной лояльности в форме ценностно ориентированных объединений; право имеет дело с моральной стороной гражданства, но не обязательно со всей моралью в целом. Более того, в моральном элементе могут содержаться основания для легитимных выступлений против социетального нормативного порядка — от самого простого проявления гражданского неповиновения до революции. Хотя конституционный элемент подразумевает возможность его принудительного внедрения, принуждение всегда вызывает вопрос о легитимности действий правительства в конституционном, а вслед за этим и в моральном смысле. Поэтому вторым аспектом конституционного элемента является нормативное определение основных функций правительства, включая круг полномочий и границы власти различных правительственных органов. Решающим обстоятельством является то, что авторитет «исполнительной» власти начинает дифференцироваться от тех управленческих функций, которые имеют непосредственно конституционный характер. В досовременных обществах собственно законодательство как дифференцированная функция почти не существует, так как нормативный порядок в основном задан традицией или откровением. Легитимизация постоянно осуществляемой законодательной функции, таким образом, представляет собой отличительный признак современного развития. Возникшая в результате описанной эволюции изменяемость закона сделала особенно важным наличие специально предусмотренных процедур, охраняющих «конституционность» законов. Хотя американская, правовая система во многом уникальна, но что касается данного вопроса, то во всех современных конституциях обычно предусматривается некий орган, который не является чисто правительственным, особенно в смысле исполнительском, но за которым закреплена функция давать заключения о конституционной правомочности рассматриваемых вопросов. Именно в этих широких конституционных рамках функционирует расположенный ниже уровень правовой системы. На этом уровне принимаются обязывающие решения, большей частью официально «уполномоченными» органами (обычно судами), и совершаются различные административные процедуры по их реализации. Особенно важно, что выходящее за рамки конституции содержание закона не сводится ни к особым законодательным актам, ни к обязывающим постановлениям и указам исполнительных органов. Оно включает в себя также юридическую традицию, запечатлённую в прецедентных судебных решениях, и «административное право», обобщающее прежний опыт «постановлений», — все это по контрасту с издаваемыми административными органами решениями по конкретному случаю (подлежащими, однако, законодательному и судебному разбору). В общем и целом соображения относительно нормативного порядка и его взаимосвязей с политической подсистемой в принципе применимы к любой социальной системе, однако наиболее важны они именно в отношениях между государством и социетальным сообществом. Членство в социетальном сообществеОбсуждая легитимный порядок в обществе, мы часто затрагивали коллективный аспект социетального сообщества. Множественность наших критериев, определяющих общество, сама по себе указывает на то, что отношение между этими двумя основными аспектами не может не быть сложным, особенно потому, что сфера действия норм и сфера членства в сообществе не могут совпадать в точности. Эти соображения указывают на то, что особенно важная часть отношений между нормативным и коллективным аспектами социетального сообщества лежит в плоскости их совместных отношений с государством. Государство не может просто «властвовать», оно должно быть легитимизировано по части управления имеющим относительно чёткие границы сообществом через принятие на себя ответственности за поддержание в нём нормативного порядка. На одном полюсе основное содержание нормативного порядка может считаться более или менее универсальным для всего человечества. Но при этом рождаются острые проблемы относительно того, насколько эффективно могут быть институционализированы столь универсалистские нормы в реальной жизнедеятельности столь обширного коллектива. Непосредственной отправной точкой этого развития была в большей части случаев более или менее чётко выраженная «абсолютная» монархия, в которой индивид считался «подданным» своего монарха. Важным обстоятельством было то, что это прямое отношение подданного и суверена пришло на смену запутанным партикуляристским солидарностям феодального общества. Однако «подданный» как образец социетального членства был, в свою очередь, заменён на гражданина. На первой фазе развития гражданства произошло создание юридических или гражданских рамок, совершенно по-новому определивших пограничные отношения между социетальным сообществом и правительством или «государством» Примечания»>28. Критическим аспектом этих новых границ стало определение «прав» гражданина, зашита которых превратилась в первейшую обязанность государства. На раннем этапе защита была наиболее глубоко разработана в английском обычном праве в ХVII веке. Однако движение в этом направлении было всеевропейским и породило также немецкое представление о Reichtsstaat (правовом государстве). Процесс проходил проще в протестантских регионах, так как граждане там имели дело с одним центром власти — политическим, который организованно контролировал и церковь, и государство 29. В Англии первые этапы установления внутри протестантизма религиозной терпимости были существенной частью более широкого процесса формирования гражданских прав. Вторая фаза развития гражданства связана в основном с участием граждан в общественных делах. Хотя попытки влиять на государство и получили защиту со стороны юридических прав (особенно таких, как свобода собраний и свобода печати) уже на предыдущей фазе, на данном этапе были институционализированы позитивные права участия в выборе правящих лидеров, закреплённые в избирательном праве. Третий главный компонент гражданства состоит в «социальной» заботе о «благосостоянии» граждан, рассматриваемой как часть общественной ответственности 31. Если гражданские права и избирательное право дают возможность автономно реализовывать свой гражданский статус, то социальный компонент связан с созданием реальных условий для лучшего пользования этими правами. Это означает попытку обеспечить широким массам населения адекватный «прожиточный» минимум, доступ к здравоохранению и образованию. Заслуживает особого внимания тот факт, что распространение образования на всё более широкие круги населения и повышение его уровня были тесно связаны с развитием гражданского комплекса. Развитие современных институтов гражданства внесло многосторонние изменения в принцип национальности как основы солидарности для социетального сообщества. В раннесовременном обществе наиболее сильные основания солидарности существовали там, где в понятии национальности сливались религиозный, этнический и территориальный факторы. В полностью сформировавшихся современных обществах может существовать разнообразие религиозных, этнических и территориальных основ, поскольку достаточным основанием для национальной солидарности служит общий статус гражданства. Институты гражданства и национальности тем не менее могут сделать социетальное сообщество уязвимым, если только основания плюрализма перерастают в жёстко структурированные расслоения. Поскольку, например, типичное современное сообщество объединяет многочисленное население на обширной территории, то солидарность этого сообщества может испытывать напряжение из-за региональных расхождений. Это особенно справедливо в отношении тех случаев, когда региональные различия совпадают с этническими и/или религиозными. Социетальное сообщество, рыночные системы и бюрократическая организацияТам, где социальная солидарность высвобождается из более архаичных религиозных, этнических и территориальных контекстов, она способствует возникновению других типов внутренней дифференциации и плюрализации. Самые важные из них основываются на экономической, политической и интегративной функциях, последняя выражается в стремлении к добровольному объединению по типу ассоциации, к самоорганизации. Экономическая категория кроме прочего имеет в виду развитие рынков и монетарных механизмов, существенно необходимых для осуществления этих функций, что, как уже отмечалось, предполагает новые формы институционализации отношений собственности и контракта. То есть они покоятся на той части гражданского комплекса, которую образуют «права», ибо экономика, целиком «администрируемая» органами центрального правительства, нарушала бы свободу частных групп вступать в независимые рыночные отношения. На ранних стадиях модернизации рынки имеют преимущественно коммерческий характер, осуществляя торговлю материальными ценностями и лишь во вторую очередь финансовые операции по заимствованиям. Широкое распространение в рыночной системе первичных факторов производства знаменует «индустриальную» фазу экономического развития. Кроме технологического прогресса здесь имеется в виду социальная организация производственного процесса, состоящая в создании новых форм использования трудовых ресурсов в бюрократических контекстах 32. Обсуждая выше политический аспект общества, мы позволили себе некоторую выборочность. При этом на первый план были выдвинуты отношения между правительством и всем социетальным сообществом, с акцентом на прямую их связь в так называемой системе «поддержки». Другой главной действующей структурой правительств является административная организация (включая силовые структуры), через которую проводятся в жизнь политические решения. Как правило, развитие бюрократических структур происходило в первую очередь, хотя и не исключительно, в правительствах. Среди наиболее важных черт бюрократизации находится институционализация ролей в виде должностей с хорошо очерченными должностными функциями, полномочиями и «властью», отделённых от сфер частной жизни должностного лица. Развитие бюрократической организации обыкновенно требует, чтобы каждой профессиональной роли соответствовал определённый вид должности, когда должностное лицо «назначается» посредством заключения некоего «договора о найме». Поэтому существование его семьи обычно зависит от его зарплаты или должностного оклада. В свою очередь, это требует наличия определённого «рынка труда» для распределения человеческих услуг посредством переговоров об условиях найма и карьерных возможностях. Одной из главных черт индустриальной экономики является бюрократическая организация производства и, соответственно, мобилизация трудовых ресурсов через рынок труда 33. В результате сложной эволюции, имевшей ряд этапов, эта экономика породила невиданное распространение бюрократических форм организации вне правительственной сферы. Мы рассматриваем бюрократическую организацию как преимущественно политический феномен, поскольку она в первую очередь ориентирована на достижение коллективных целей. В случае частного предприятия его коллектив является частной группой внутри социетального сообщества; в случае правительства — это всё сообщество целиком, организованное для коллективного достижения целей. Тем не менее мы рассматриваем трудовое соглашение как форму членства в коллективе, оставляя в стороне то, что возможно членство и через другие способы участия в экономическом предприятии. И разумеется, частная бюрократия не ограничивается сферой экономического производства, она встречается в церковных организациях, университетах и во многих других видах коллективов. Обсуждаемые нами рыночные системы вовлечены во взаимообмен между подсистемами экономики и воспроизводства образца, с одной стороны, и между подсистемами экономики и политики — с другой. Добровольная самоорганизация (ассоциация)Третий главный тип структурирования, для которого открывают возможности современные социетальные коллективы, — это «добровольная самоорганизация» (или ассоциация). Возможно, прообразом ассоциации является само социетальное сообщество, представляемое в виде корпоративного объединения граждан, имеющих относительно полное согласие по поводу её нормативного строя и авторитета лидеров. Вторая основополагающая черта структур типа ассоциаций — это добровольность. Конечно, этот принцип не может быть применён со всей строгостью в ситуациях повиновения нормативному порядку или коллективным решениям, ибо любым коллективам присущ элемент обязательности. Но он почти буквально выполняется при принятии решений о членстве, и альтернативой послушанию всегда является отставка. Особый случай, однако, представляет собой отношение между социетальным сообществом и государством. Все прочие ассоциации существуют под общей государственной и социетальной защитой, но сама основа их безопасности покоится на этом базисном соединении государства и общества. Поэтому в действии социетального нормативного порядка присутствуют элементы обязательности и принуждения, в других случаях отсутствующие. Третья характерная черта ассоциаций как особого рода самоорганизации человеческих коллективов, определённо относящаяся к социетальному коллективу и к государственным органам, состоит в той важности, которую придают в них процедурным институтам 34. Хотя особое значение процедурные моменты имеют в системе права, ими насыщены также и процессы принятия решений в любой ассоциации как на уровне представительских, так и на уровне внутренних взаимоотношений. В самых общих чертах процедурные системы состоят из двух уровней, управляемых каждый своим сводом правил. Первый уровень регулирует дискуссии, в ходе которых заинтересованные стороны стремятся убедить участников принять те или иные обязывающие решения. Второй уровень процедурной системы относится к самому процессу принятия решения. В судебных органах решающей инстанцией являются присяжный, судья или коллегия судей. Преобладающей практикой, будь то в коллегиях присяжных, судей или в иных, является голосование, тяготеющее, как правило, к принципу «один член — один голос» при полной равновесности голосов, что логически ведёт к правлению большинства. Как бы то ни было, решение большинством голосов должно следовать заранее установленным правилам, включающим ожидание, что принятые при честном соблюдении процедурных правил решения будут признаны побеждённым меньшинством. Параллельно с развитием принципов ассоциации в государственных органах управления умножалось число ассоциаций и в других секторах общества. Политические партии связаны с процессом управления, но также и с разного рода ассоциированными «группами интересов», большинство из которых представляют различные осуществляющие определённую деятельность коллективы. Имеются также ассоциации, организованные вокруг бесчисленных «общественных проблем», а также различного вида интересов, например развлекательных, художественных, и так далее. Чрезвычайно важные оперативные функции современных обществ исполняются почти исключительно структурами типа ассоциаций. Это прежде всего участие «фидуциарных» комитетов (осуществляющих общественный надзор) в разнообразных секторах делового предпринимательства и во многих других типах «корпоративных» организаций. Другой очень важный момент в развитии ассоциаций — это объединения по профессии 36. Несмотря на то что в значительной мере профессиональная функция выполнялась в рамках индивидуальной «частной практики», уже с давних пор профессионалы стремились объединяться для продвижения своих общих интересов, в том числе для поддержания высоких профессиональных стандартов компетентности и добросовестности. Все три главных типа операциональной организации (рынки, бюрократия и ассоциации) выходят на ключевые позиции в процессах дифференциации и плюрализации современных социетальных сообществ (Parsons T. Professions. // The International Encyclopedia of the Social Sciences. — Прим. ред.). Процессы эволюционных измененийХотя в предшествующем изложении дифференциация находилась в центре внимания, аналитически она рассматривается лишь как один из четырёх главных процессов структурного изменения, которые, взаимодействуя друг с другом, составляют «прогрессивную» эволюцию к более высоким системным уровням. Дифференциация представляет собой деление единицы или структуры в какой-либо социальной системе на две или более единицы или структуры, различающиеся по своим характеристикам и функциональной значимости для системы. Мы уже обсуждали сложный случай дифференциации: возникновение как современного домохозяйства, так и современной, основанной на найме организации из более замкнуто функционирующего крестьянского домохозяйства, которое повлекло за собой изменение многих ролей, коллективов и норм. Однако процесс дифференциации имеет своим результатом появление более развитой социальной системы только в том случае, если каждый вновь дифференцировавшийся компонент обладает большей адаптивной способностью, чем прежний компонент, выполнявший его функцию. Повышение адаптивной способности представляет собой процесс, в результате которого социальные единицы обретают больший выбор ресурсов, высвобождаясь в своём функционировании от некоторых ограничений, присущих их предшественникам. Система, углубляющая внутреннюю дифференциацию и повышающая свои адаптивные способности, тем самым усложняется и обязательно сталкивается с проблемами интеграции. Обычно решить эти проблемы можно только путём включения новых единиц, структур и механизмов в нормативные рамки социетального сообщества. Например, когда организации, основанные на найме, дифференцировались от семейных домохозяйств, системы власти в обоих типах коллективов должны вписаться в структуру норм данного общества. Наконец, если этим различным составляющим общества суждено получить надлежащую легитимизацию и обрести определённые способы ориентации в своих новых образцах действия, то предыдущие три процесса должны быть дополнены генерализацией ценностей. Надо обратить также внимание ещё на один аспект эволюционного развития. При обсуждении обобщённых средств взаимообмена между составными частями социальной системы, то есть денег, влияния, политической власти и ценностных приверженностей, речь шла преимущественно об их наиболее очевидной функции обеспечения рутинного взаимообмена между дифференцированными частями социальной системы. Но они могут способствовать также повышению творческого уровня и расширению диапазона деятельности, совершающейся в социальных системах. Современные экономисты показали, что через процесс кредитования и инвестирования деньги могут быть одним из первостепенных инструментов повышения уровня производства, равно как и совершенствования обмена в системе разделения труда. Если формулировать кратко, основным условием способности обобщённых средств взаимообмена стимулировать является их опора на подсистемы действия более высокого уровня. Таким образом, в самом широком смысле развитие культуры существенно необходимо для эволюционных продвижений социальных систем. Например, развитие религии лежит в основе всех крупных процессов генерализации ценностей, а прогресс эмпирического знания — в основе институционализации новых технологий. |

|||

Структура + Функция = Общество. Теория Толкотта Парсонса

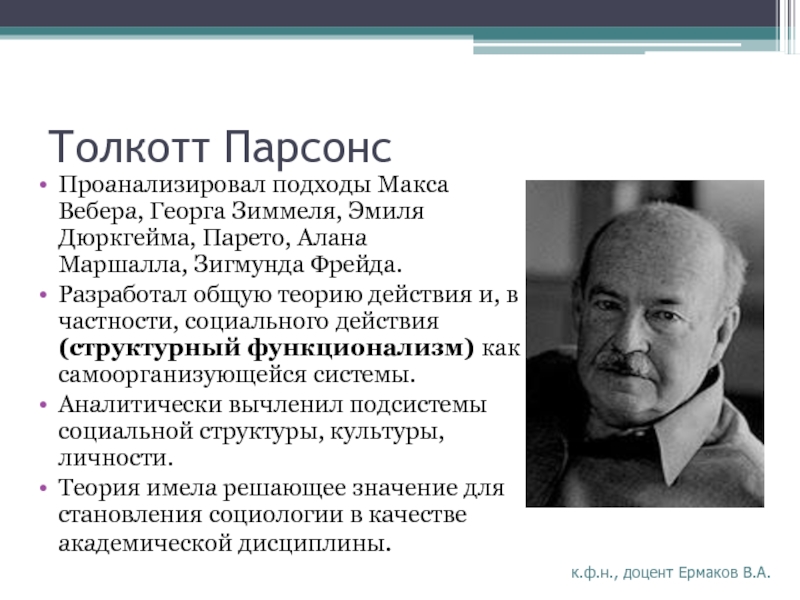

Одной из самых фундаментальных социологических теорий XX века является структурный функционализм Толкотта Парсонса. Concepture публикует небольшую лекцию, излагающую основные его положения.

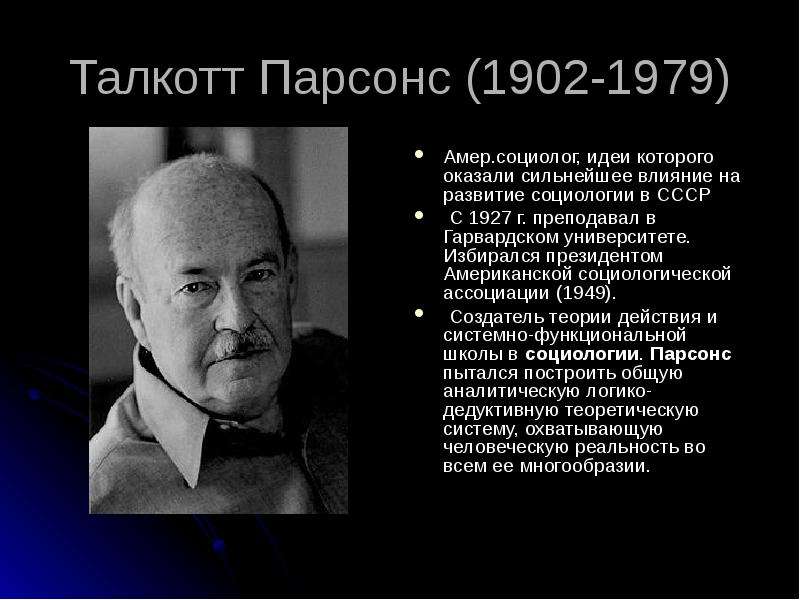

Опираясь на данные кибернетики (науки о закономерностях функционирования информации в сложных системах), свою комплексную теорию создает американский социолог Толкотт Парсонс. Работы Парсонса и по сей день продолжают оказывать влияние на ученых. Специалисты признают, что его теории в плане основательности и целостности нет равных в области социологичекой мысли. А положения его структурно-функциональной социологии легли в основу целой научно-исследовательской школы.

Работы Парсонса и по сей день продолжают оказывать влияние на ученых. Специалисты признают, что его теории в плане основательности и целостности нет равных в области социологичекой мысли. А положения его структурно-функциональной социологии легли в основу целой научно-исследовательской школы.

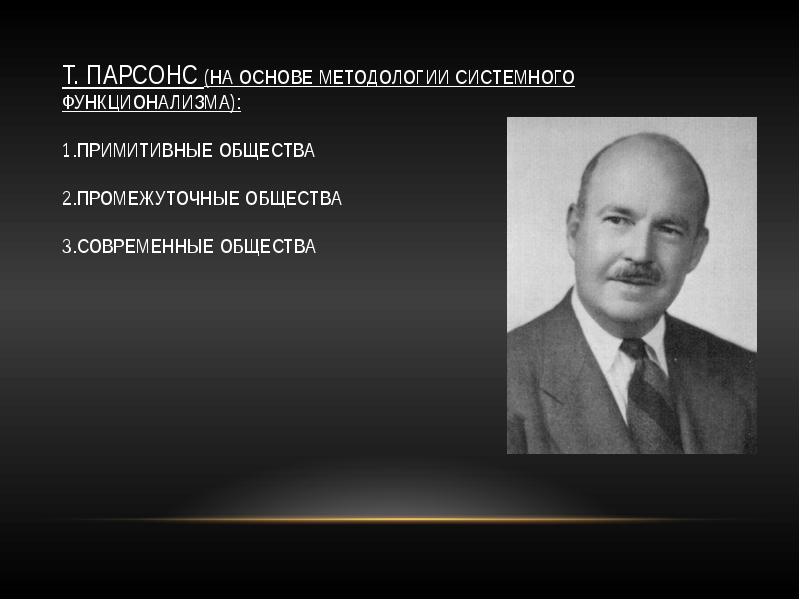

Как и всякий фундаментальный теоретик, Парсонс придерживался принципа системности. Точкой отсчета возникновения социологии как науки он считал первую попытку рассмотрения общества как системы. Такую попытку, по его мнению, предпринял Маркс.

Исходя из дефиниции системы как совокупности элементов, взаимосвязь которых образует определенное единство, Парсонс определяет общество в качестве разворачивающихся в пространстве и времени социальных отношений, которые, закрепляясь в устойчивых формах (от ежедневных разговоров на лавочке до организации политических институтов), образуют устойчивую, находящуюся в равновесии сеть (научная метафора), которая устанавливает рамки для всех видов социальной деятельности.

Таким образом Парсонс трактует социальную систему как систему действий, которая регулируется сетью общественных отношений. Регламентация рамок этих действий предполагает не только их закрепление на правовом уровне (институциональная легитимация), но и неформальное ценностное признание со стороны членов общества (аксиологическая ориентация). Социум закрепляет стандарты видов деятельности внтури себя и сохраняет их по отношению к внешним условиям.

Например, получение полного среднего образования осуществляется в течение одиннадцати лет, и это длящийся во времени устойчивый формат, который не изменится даже в случае инфляции, роста числа эмигрантов и т. д. Поскольку элементы, образующие систему, находятся в отношении взаимозависимости, любое изменение части системы сказывается на ее целом. Основными элементами социальной системы являются:

1

Физические условия жизни, при которых возможна полноценная человеческая деятельность (удовлетворение базовых витальных потребностей).

2

Психологические условия, обеспечивающие продолжительность существования общества (удовлетворение социальных потребностей).

3

Наличие устойчивого набора социальных норм и ценностей, формируюших определенный способ деятельности (удовлетворение духовных потребностей).

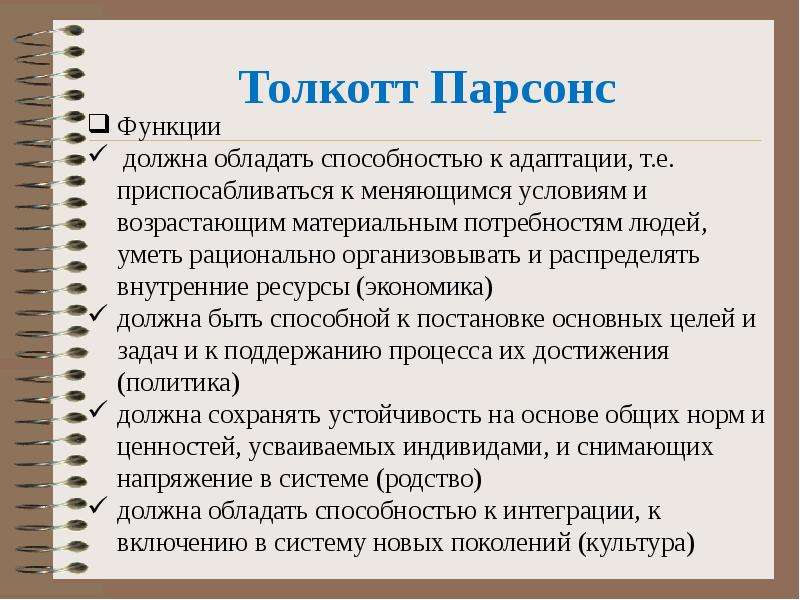

Вышеперечисленные пункты образуют структуру общества. Но в соответствии с теорией Парсонса каждая структура обладает еще и функцией (напомним, что его теория получила название «структурный функционализм»). Если структурный аспект составляют системообразующие факторы, то функциональный составляют факторы контролирующие. Их тоже три:

1

Экономика (обеспечивает контроль производства и распределения ресурсов среди населения).

2

Политика (обеспечивает внешний контроль над событиями, происходящими на территории, на которой проживает общество).

3

Культура (обеспечивает внутренний контроль жизнедеятельности людей в соответствии с принятыми в обществе нормами и ценностями).

Можно заметить, что системообразующие и контролирующие факторы соотносятся друг с другом: экономика создает необходимые физические условия, политика – психологические (толерантность, транспарентность [открытость информации], демократизм), культура дает духовную пищу. При этом, по Парсонсу, любой социум как система стремится к адаптации, целеполаганию, интеграции и порядку.

Адаптация

Адаптация – это приспособление общества к природным условиям окружающей среды. Важно понять, что Парсонс представляет общество состоящим из множества подсистем, в том числе физиологических. Поэтому функцию адаптации выполняет такая подсистема как организм.

Целеполагание

Целеполагание – это преобразование обществом окружающей среды, и поскольку оно гораздо сложнее простого приспособления, эту функцию выполняет личность (еще одна подсистема общества).

Интеграция

Интеграция – это установление устойчивых форм взаимодействия между человеком и обществом. Оно осуществляется на основе общей ценностной ориентации. Например, в восточных обществах ценность коллектива ставится выше ценности индивидуума, в то время как на Западе все обстоит ровно наоборот – отсюда различие форм взаимодействия внутри обществ.

Оно осуществляется на основе общей ценностной ориентации. Например, в восточных обществах ценность коллектива ставится выше ценности индивидуума, в то время как на Западе все обстоит ровно наоборот – отсюда различие форм взаимодействия внутри обществ.

Порядок

Порядок основывается на принятии и одобрении (легитимации) большинством одних и тех же норм и ценностей. Эту функцию выполняет культура. Она создает комплексы значений тех или иных социальных действий, тем самым ограничивая возможность произвольности их совершения. Проще говоря, человеку запрещается как попало совершать свою деятельность. Одним из таких комплексов является, например, этикет.

В ходе анализа эволюции человеческих обществ Парсонс обнаруживает тенденцию к росту их адаптивной способности за счет усложнения социальной организации. Это проявляется в сознательном увеличении контроля и регламентации способов человеческой деятельности. Другими словами, Парсонс считает, что современное общество более жизнеспособно и устойчиво во времени, чем традиционное.

Исторический пример: Наполеон считал, что захватив Москву, он покорит Россию. Подобная стратегия может быть сработала, если бы это был древний Вавилон, где все общество зависит от сакрального центра (столицы). Однако в случае с Россией XIX века ничего не вышло, поскольку способ организации общества Российской империи носил модульный, а не централизованный характер.

Основной недостаток этой теории критики видят в нивелировании свободы воли человека и роли творческого потенциала отдельных субъектов. Системная теория Парсонса предлагает модель общества как огромной хорошо работающей машины, винтиками которой являются люди. Однако если отбрасывать в сторону неправомерную идеализацию образа человека, можно сказать, что в действительности так оно и есть.

(PDF) The innovations in the theories of T. Parsons at the turn of the XX-XXI centuries

17

внимания выдвигаются два взаимосвязанных понятия — “комму-

никация” и “система”. В теории Лумана коммуникация выступает

тем элементарным процессом, который конституирует, создает со-

циальную реальность. Этот процесс характеризуется определенным

Этот процесс характеризуется определенным

“смыслом”, поскольку в нем всегда присутствуют нереализованные

возможности событий и действий, каждое из которых могло быть

тем, каким стало, или совершенно иным, вследствие чего человек

постоянно осуществляет выбор из многих возможностей. Выбороч-

ными являются внимание и понимание отправителя и получателя

сообщений, содержание информации и способ ее передачи (восприя-

тие). Процесс коммуникации замкнут на себе, ибо в него включены

только те индивиды, которые коммуницируют между собой, сле-

довательно, он самореферентен. Каждый из коммуницирующих

знает, что восприятия его партнера, как и приходящие ему самому

сообщения, могли бы быть и другими. Эту вариантность сообще-

ния и его восприятия Луман вслед за Парсонсом называет “двой-

ной контингентностью”. В процессе коммуникации получатель

сообщения может принять или отклонить его. Отклонение тоже

является актом коммуникации, поскольку одно и то же сообще-

ние может иметь разный смысл для разных людей (например, со-

общение о мяче, забитом в ворота одной из футбольных команд

или победе одной из них), в коммуникации заключена возмож-

ность разногласия, “потенциального конфликта”. Такой конфликт

Такой конфликт

превращается в социальную реальность в случае отказа, отклоне-

ния коммуникации. В этом случае коммуникаторы (как отдельные

индивиды, так и целые социальные системы) оказываются перед

выбором: избежать конфликта или же разрешить возникшую про-

блему посредством давления, влияния, насилия. Социальные сис-

темы, как считает Луман, многообразны, а в их совокупности

можно выделить три основных типа. Первый из них — системы

взаимодействия, которые возникают и функционируют в тех слу-

чаях, когда присутствующие индивиды воспринимают друг друга,

а также воспринимают само взаимное восприятие. Личное при-

сутствие является здесь принципом формирования границ таких

систем. Примерами могут служить семейный ужин (в отличие от

самой семьи), игра в покер, массовая демонстрация, поездка на

такси. В каждом из подобных случаев присутствующие имеют

приоритетное рассмотрение, а забота об отсутствующих уменьша-

ется, независимо от того, каково их влияние. Второй тип систем —

Второй тип систем —

социетальные системы, они свободны от каких-либо ограничений,

являются всеохватывающими, независимыми и “авторитарными”.

В качестве примера такой системы можно привести мировое со-

общество, являющееся не просто совокупностью личностных и

Социальная система — социальные системы. Социальная систе

Пользователи также искали:

саморегуляция социальных систем, социальная система особенности, социальная система парсонс, социальная система примеры, топливная система инфинити fx35, топливная система хендай гетц, топливная система м57 е39, топливная система мазда мпв, топливная система шевроле авео т250, топливная система шевроле авео т300, топливная система тнвд, тойота королла топливная система, псс, грайтек, медицине, такое, документ, пистолет, купить, псс мчс, псс спб, псс грайтек, что такое псс в медицине, псс документ, псс пистолет, псс вул купить, псс -, система, социальная, социальной, системы, систему, социальная система, социальных, систем, социальных систем, социальной системы, системой, системе, социальные системы, системы социальной, функции,

ПАРСОНС Т. Социальные системы. сокращается внутреннее разнообразие систем в процессе эволюции?. действий в социальной системе, нам необходимо предварительно рас -.. .. Информационно энтропийные свойства социальных систем. Эта индивидуальность и создает большие трудности при разработке и реализации решений в социальной системе. В такой системе необходимо. .. Моделирование иерархической структуры социальных систем. Структура социальной системы это способ взаимосвязи взаимодействующих в ней. .. Как реформировать систему социального страхования. Интерпретация социальных закономерностей состоит в том, что они объективны и необходимы конкретной социальной системе. Следовательно, их. .. Формирование и развитие социальных систем. Единая государственная информационная система социального обеспечения Внедрение данной системы позволит повысить эффективность. .. Интеграция индивида в социальную систему – тема научной. Со времени возникновения социологии как самостоятельной науки ученые всегда пытались. Социальные системы. сокращается внутреннее разнообразие систем в процессе эволюции?. действий в социальной системе, нам необходимо предварительно рас -.. .. Информационно энтропийные свойства социальных систем. Эта индивидуальность и создает большие трудности при разработке и реализации решений в социальной системе. В такой системе необходимо. .. Моделирование иерархической структуры социальных систем. Структура социальной системы это способ взаимосвязи взаимодействующих в ней. .. Как реформировать систему социального страхования. Интерпретация социальных закономерностей состоит в том, что они объективны и необходимы конкретной социальной системе. Следовательно, их. .. Формирование и развитие социальных систем. Единая государственная информационная система социального обеспечения Внедрение данной системы позволит повысить эффективность. .. Интеграция индивида в социальную систему – тема научной. Со времени возникновения социологии как самостоятельной науки ученые всегда пытались. .. Системная теория Лумана ПостНаука. Взаимодействия личности с социальной средой образует социальные явления: Интеграция индивида в социальную систему Текст научной статьи по. .. Социальная система это Что такое Социальная система?. Демонстрация систем распознавания лиц на Всемирной конференции по. Система социального кредита предусматривает и ряд. .. Научим Родину любить: как работает китайская система. Любое социальное развитие сопряжено с формированием социальных систем. Все социальные системы, как изначально искусственные по. .. Л. И. Савинов. Социология закономерностей социальных систем. Бывшие заместители министра социального развития Юрий Воронин, Евгений Гонтмахер и Александр Сафонов о необходимости. .. Системная теория Лумана ПостНаука. Взаимодействия личности с социальной средой образует социальные явления: Интеграция индивида в социальную систему Текст научной статьи по. .. Социальная система это Что такое Социальная система?. Демонстрация систем распознавания лиц на Всемирной конференции по. Система социального кредита предусматривает и ряд. .. Научим Родину любить: как работает китайская система. Любое социальное развитие сопряжено с формированием социальных систем. Все социальные системы, как изначально искусственные по. .. Л. И. Савинов. Социология закономерностей социальных систем. Бывшие заместители министра социального развития Юрий Воронин, Евгений Гонтмахер и Александр Сафонов о необходимости.

|

Единая государственная информационная система социального. Предлагаемая вниманию читателя книга подводит итог длительной работе автора в области социальной психологии. Взаимоотношения людей. .. Общество как социальная система. образом приспособлена к описания и анализа социального вза имодействия, рассматриваемого как класс эмпирических систем. Эти системы. .. Психологические отношения человека в социальной системе. Социолог Александр Филиппов о появлении новой теории, социальных системах в мире и самореференции в построении систем.. .. Как работает система социального доверия в Китае ТАСС. Учебные курсы. Лекция 9. ОБЩЕСТВО КАК СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА. В социологии все социальные явления и процессы рассматриваются как системы. .. Единая государственная информационная система социального. Законопослушность, честность, даже потребительское поведение самые разные стороны жизни гражданина отслеживает китайская. .. Имиджевая практика как ресурс адаптации в социальной. Единая государственная информационная система социального обеспечения ЕГИССО. О СОЗДАНИИ СИСТЕМЫ. Федеральным законом от. .. 2 каковы особенности технических, биологических и социальных. 7 дек 2001 Моделирование иерархической структуры социальных систем. Взаимоотношения людей. .. Общество как социальная система. образом приспособлена к описания и анализа социального вза имодействия, рассматриваемого как класс эмпирических систем. Эти системы. .. Психологические отношения человека в социальной системе. Социолог Александр Филиппов о появлении новой теории, социальных системах в мире и самореференции в построении систем.. .. Как работает система социального доверия в Китае ТАСС. Учебные курсы. Лекция 9. ОБЩЕСТВО КАК СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА. В социологии все социальные явления и процессы рассматриваются как системы. .. Единая государственная информационная система социального. Законопослушность, честность, даже потребительское поведение самые разные стороны жизни гражданина отслеживает китайская. .. Имиджевая практика как ресурс адаптации в социальной. Единая государственная информационная система социального обеспечения ЕГИССО. О СОЗДАНИИ СИСТЕМЫ. Федеральным законом от. .. 2 каковы особенности технических, биологических и социальных. 7 дек 2001 Моделирование иерархической структуры социальных систем. Коробицын В.В. Пять организационных уровней социальной системы.. .. Цифровая диктатура: как в Китае вводят систему социального. Впервые о системе Шэхуэй синьюн тиси 社会信用体系, что в переводе с китайского означает система социального доверия,. .. Китайская система социального рейтинга будет определять. В наше спорное время Китай стал первой страной, которая к 2020 году планирует внедрить систему социального рейтинга. Система. .. Лекция 9. ОБЩЕСТВО КАК СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА. Имиджевая практика как ресурс адаптации в социальной системе Текст в адаптации личности как социального субъекта в социальной системе,. Коробицын В.В. Пять организационных уровней социальной системы.. .. Цифровая диктатура: как в Китае вводят систему социального. Впервые о системе Шэхуэй синьюн тиси 社会信用体系, что в переводе с китайского означает система социального доверия,. .. Китайская система социального рейтинга будет определять. В наше спорное время Китай стал первой страной, которая к 2020 году планирует внедрить систему социального рейтинга. Система. .. Лекция 9. ОБЩЕСТВО КАК СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА. Имиджевая практика как ресурс адаптации в социальной системе Текст в адаптации личности как социального субъекта в социальной системе,.

|

Парсонс и его теория действия реферат по социологии

2. Теория общества как социальной системы Система для Парсонса в общих чертах характеризуется взаимозависимо-

стью частей. На основе упорядоченного характера взаимозависимых вариантов

система имеет тенденцию к самосохранению, что обычно именуется равновесием

системы, если один элемент не вписывается в этот порядок, то либо происходит

исключение элемента, либо другие части системы приспосабливаются к нему.

Систему личности и социальную систему Парсонс считал эмпирическими

системами, которые настолько разнятся друг с другом, что не могут быть сведены

друг к другу. Тем не менее, между ними существует взаимопроникновение, т.е.

невозможно себе представить систему личности, не включённую в социальную

систему, и социальную систему, которая не является составной частью системы

личности.

Социальная система представляет собой в тоже время подсистему действий,

поскольку каждое «отдельное действие» складывается из элементов, как системы

культуры, так и системы личности, организма и социальной системы. Социальная

система возникает через интерактивные процессы, которые, в свою очередь, можно

считать взаимозависимостью систем действия.

Социальная система состоит из отношений между деятелями и интеракциями,

определяемыми её структурой. Мельчайшей единицей социальной системы является

роль, т.е. тот структурный отрезок из ориентации деятеля, который определяет и

конституирует его участие в интерактивном процессе на основании дополнительных

ожиданий. Роли определяются общепринятыми ценностями представлениями, они

Роли определяются общепринятыми ценностями представлениями, они

являются частью институтов, где они «осуществляют» распределение власти и

престижа; они основываются на процессах дифференцирования и распределения,

которые, в свою очередь, делают необходимым интегративные процессы.

Проблемы интеграции касаются сохранения и развития коллективности как

таковой, и определяется переменными ориентации на себя / ориентации на

Социальная система Парсона

Социальная система Парсона Социальная система Парсона (структурные функционалисты) Талкотт Парсонс попытался разработать и усовершенствовать общую аналитическую модель

подходит для анализа всех типов коллективов. В отличие от марксистов,

кто сосредоточился на наступлении радикальных изменений, Парсонс исследовал, почему общества

стабильны и функционируют. Его модель AGIL , которая представляет собой

четыре основные функции, которые должны выполнять все социальные системы, если они хотят

сопротивляться. Это была одна из первых теорий организации открытых систем.

Это была одна из первых теорий организации открытых систем.

Адаптация: проблема получения достаточных ресурсов.

Достижение цели: проблема определения и реализации целей

Интеграция: проблема сохранения солидарности или координации между субъединицы системы.

Задержка: проблема создания, сохранения и передачи самобытная культура и ценности системы

Он применил эту модель в социально-психологических, структурных и экологических уровни.С точки зрения общества в целом организационный тип, который служил каждая функция (плюс несколько примеров):

Адаптация — Организации, ориентированные на экономическое производство — Деловые фирмы

Приставка к цели — Организации, ориентированные на политические цели — Государственные агентства, банки

Интеграция — Интегрирующие организации — Суды, политические партии, социальный контроль агентства

Latency — Pattern — организация обслуживания — музеи, образовательные организации,

религиозные организации.

То, что является целью конкретной организации, является функцией более крупных общество. Организация может рассчитывать на получение ресурсов и одобрения на основе о важности его функции в обществе. Эта система целей / функций также могут быть воспроизведены на формальном уровне организации путем проверки подразделений. Хотя он не настаивает на создании конкретных подразделений, он подразумевает, что они будут формироваться на основе этих четырех подразделений, потому что различные функциональные потребности несколько противоречат друг другу.

Например, в неформальных группах внутренняя напряженность может создать необходимость в «руководитель задачи», ведущий к цели, и «социально-эмоциональный лидер «, чтобы справиться с напряжением и мотивировать людей.

Парсонс далее выделяет свою типологию AGIL. Например, в статье» Достижение цели » он описывает четыре типа решений:

Политические решения — решение, какие цели преследовать и как они будут быть достигнутым (подсектор Gg)

Решения о распределении ресурсов — распределение ресурсов и ответственности среди персонала (подсектор Ga)

Координационные решения — как персонал будет мотивирован и вклад координировано (подсектор Gi)

Поддерживающие значения — значения, которые служат для легитимации и авторизации

право принятия решений в системе (подсектор Gl). (Все выше от Скотта П.

70-71)

(Все выше от Скотта П.

70-71)

Каждый из других секторов в AGIL также отличается.

Парсонс указывает, что организации отличаются от других социальных системы своей ориентацией на достижение поставленной цели.

Что еще более важно для последующих исследователей, Парсонс выделяет три основных уровни организационной структуры: внизу находится техническая система , где производится собственно продукт (рабочие, учителя в классах, ученые в лабораториях и т. д.). Выше находится система управления , которая посредничать между организацией и средой задач и администрировать внутренние дела. Вверху находится институциональная система , чья функция — связать организацию с обществом в целом.

Хотя система Парсона исчерпывающая, ясная и применима во многих уровней, у него много проблем. Его AGIL сложно реализовать переменные и подсекторы. На самом деле это скорее концептуальная основа чем полезная теория с проверяемыми предложениями.

Кац и Кан: организационные подсистемы

Кац и Кан (1978) разрабатывают систему Парсона и описывают организации

как имеющий пять подсистем:

1. Производство: (переработка, трансформация материалов)

Производство: (переработка, трансформация материалов)

2. Поддерживающий : (собрать входные ресурсы, обработать выход, получить легитимность)

3. Техническое обслуживание : (набор, социализация, обучение, сохранение

система, награды)

4. Адаптивный: (распознает изменения окружающей среды и определяет значение для

организация, стратегия — исследование продукта, исследование рынка, долгосрочное планирование,

и т. д.)

5. Управленческий : (управляющая, координирующая и направляющая подсистемы, разработка

политики, — использовать как механизмы регулирования (обратная связь), так и структуры власти

принятие и реализация решений).

Они также видят три основные функции вспомогательных подсистем — закупщиков т материалов и ресурсов, утилизация и сбыт продукции, и институциональная подсистема (ala Parsons) — легитимность и поддержка из окружающей среды.

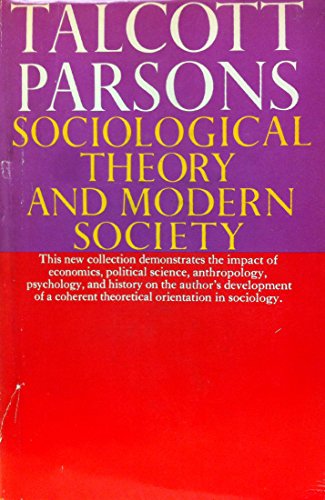

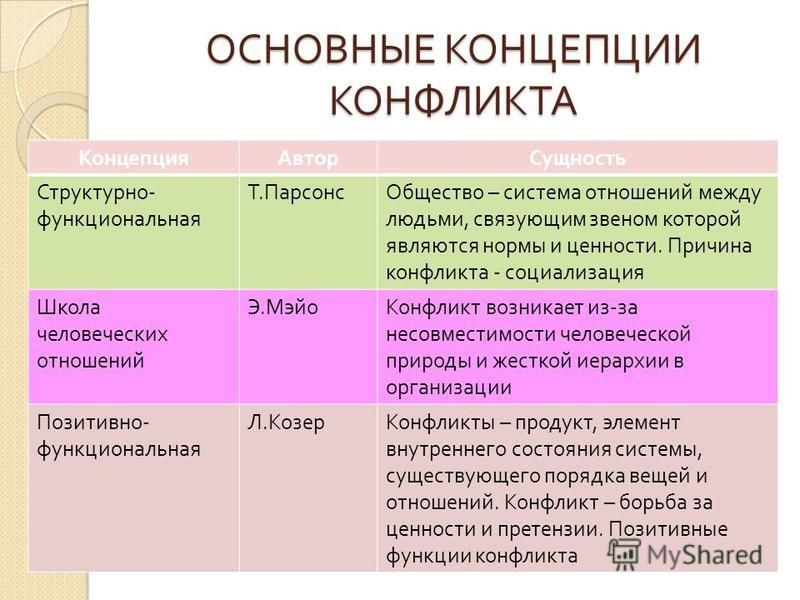

Интеграция и социальный порядок на макроуровне: структурно-функциональная перспектива Парсонса

Для современной социологии функциональная теория была разработана наиболее систематически Талкоттом Парсонсом вместе с многочисленными коллегами. Хотя самый ранний вклад Парсонса был попыткой интегрировать предыдущие взгляды в всеобъемлющую теорию социального действия, его лучше всего помнят за его структурный / функциональный анализ всего общества. С этой точки зрения основное внимание уделяется тому, как действия индивидов организованы через их роли в социальных институтах таким образом, чтобы они способствовали удовлетворению основных функциональных требований общества.Хотя функциональная теория обычно считается наиболее подходящей для макроуровневого анализа самого общества, стратегия функционального анализа может применяться к любой социальной системе, в том числе на микро- и мезоуровнях. После краткого вводного раздела основные темы структурно-функциональной структуры Парсонса, которые будут обсуждаться в этой главе, следующие:

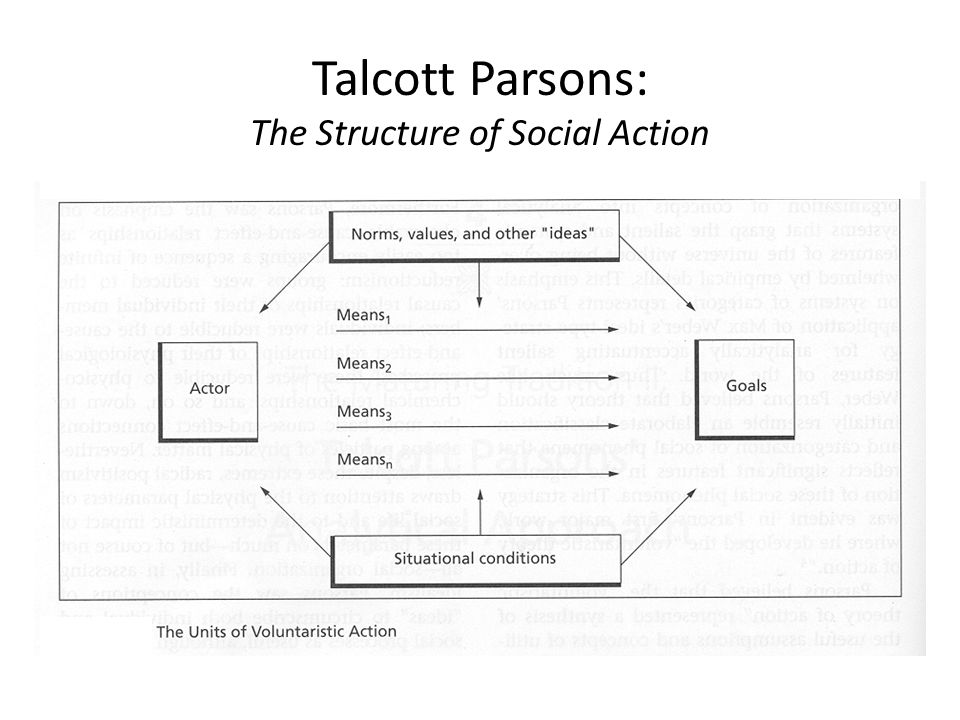

Хотя самый ранний вклад Парсонса был попыткой интегрировать предыдущие взгляды в всеобъемлющую теорию социального действия, его лучше всего помнят за его структурный / функциональный анализ всего общества. С этой точки зрения основное внимание уделяется тому, как действия индивидов организованы через их роли в социальных институтах таким образом, чтобы они способствовали удовлетворению основных функциональных требований общества.Хотя функциональная теория обычно считается наиболее подходящей для макроуровневого анализа самого общества, стратегия функционального анализа может применяться к любой социальной системе, в том числе на микро- и мезоуровнях. После краткого вводного раздела основные темы структурно-функциональной структуры Парсонса, которые будут обсуждаться в этой главе, следующие:Волюнтаристская теория социального действия — Парсонс утверждал, что человеческое поведение включает в себя выбор, который делают люди, но этот выбор регулируется общими ценностями и нормами.

Переменные шаблона — это относится к ряду конкретных выборов, которые люди делают в рамках нормативных руководящих принципов своего общества в отношении своей ориентации по отношению к другим, а также приоритета, который они должны отдавать своим собственным интересам по сравнению со своими нормативными обязательствами. .

Стратегия структурно-функционального анализа. Этот раздел, который иногда считают сердцем теории Парсонса, будет иметь дело с тем, как основные институциональные структуры общества сочетаются друг с другом в выполнении его функциональных требований.Модель Парсонса AGIL, которая, возможно, является его самым прочным наследием современной теории, будет рассматриваться как применимая к другим социальным системам, а также ко всему обществу.

Иерархия культурного контроля. В этом разделе показано, что социальные системы связаны с культурой, личностными моделями и поведенческим организмом как аналитически отдельные системы.

Культурные ценности и нормы рассматриваются как контролирующие динамику социальных систем и формирование личности, но этот контроль действует в рамках ограничений и условий, установленных системами нижнего уровня в иерархии.

Культурные ценности и нормы рассматриваются как контролирующие динамику социальных систем и формирование личности, но этот контроль действует в рамках ограничений и условий, установленных системами нижнего уровня в иерархии.Структурная дифференциация и эволюционные изменения. Несмотря на то, что он уделял большое внимание стабильности и социальному порядку, Парсонс также использовал свою точку зрения для анализа эволюционных изменений, ведущих к современному обществу.

Высший смысл человеческой жизни — В этом разделе отражены усилия Парсонса по предоставлению всестороннего анализа «человеческого состояния», который включает в себя уровень высших или трансцендентных значений (выраженных, например, в религиозных верованиях и символах) как а также материальная среда и биологические характеристики человека.

Социальная система по Талкотту Парсону