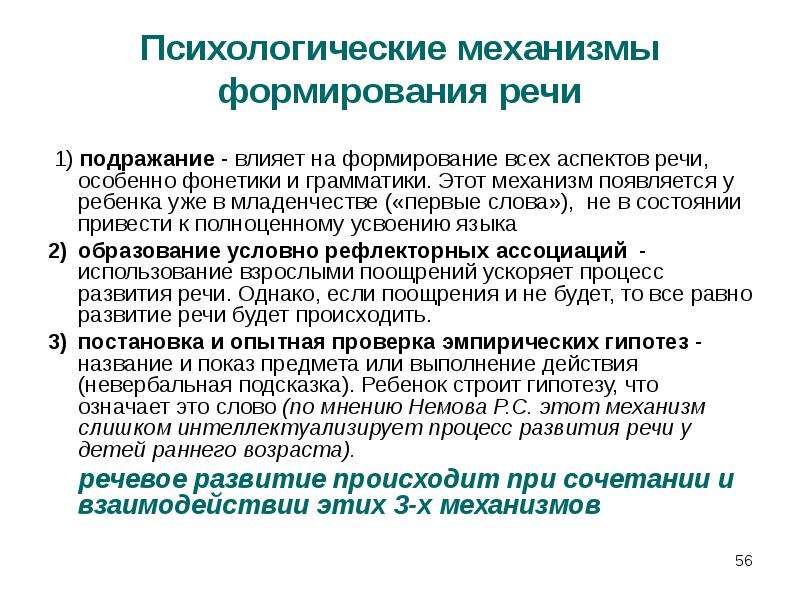

Психологические особенности подражания.

Подражание принадлежит к одному из самых массовых проявлений человека в общении. Под ним в социальной психологии понимают повторение и воспроизведение одним человеком действий, поступков, жестов, манер, интонаций другого человека и даже копирование определенных черт его характера и стиля жизни.

Подражание подразумевает определенную эмоциональную и рациональную направленность. Оно бывает как сознательным, так и бессознательным.

Человек

сознательно подражает навыкам мастерства,

эффективным способам общения и

деятельности, рациональным приемам

выполнения трудовых действий и операций

— все то, что кажется ему правильным и

полезным. Речь идет о целенаправленном

проявлении активности индивида в

процессе подражания, который является

следствием собственной инициативы,

собственного желания.

Конечно, подражание приобретает характер бессознательного при условии, когда человек проявляет активность как результат влияния других людей, которые рассчитывают на такую реакцию индивида и стимулируют его активное поведение различными средствами. Подражание является одним из важных механизмов социализации личности, одним из способов обучения и воспитания.

В процессе развития ребенка подражание приобретает особое значение. Именно поэтому у детской, возрастной и педагогической психологии осуществляется большинство научно-прикладных исследований по этой проблематике.

Психологические

механизмы подражания у взрослых гораздо

сложнее, чем в детском и подростковом

возрасте, из-за того, что в настоящее

время они наталкиваются на критичность

личности. Подражание во взрослом возрасте

становится элементом обучения в

определенных видах профессиональной

деятельности, таких как спорт, искусство

и т. д.

Подражание во взрослом возрасте

становится элементом обучения в

определенных видах профессиональной

деятельности, таких как спорт, искусство

и т. д.

Конечно, в любой возрастной категории проблема подражания как влияния не может рассматриваться как однонаправленное движение информации, образцов поведения от индуктора к реципиенту.

Всегда происходит, хоть минимальный, но обратный процесс — от реципиента к индуктору.

Понятно, что нельзя сводить подражание лишь к одностороннему акту автоматического и бессознательного повторения заданного внешнего образца поведения, действия, жеста и т. п.

Следует рассматривать это сложное социально-психологическое явление в единстве феноменов, которыми являются слепое копирование, абсолютное повторение и творческое воспроизведение того или иного примера.

Мода как массово-коммуникационное явление. Психологические особенности моды.

Одна

из первых попыток определения не моды

вообще, а самого внутреннего механизма

развития моды встречается уже у немецкого

философа И. Канта в достаточно известном

сочинении «О вкусе, отвечающем моде».

В этой работе великий мыслитель писан:

«Закон этого подражания (стремления) —

казаться не менее значительным, чем

другие, и именно это, причем не принимается

во внимание какая-либо польза, называется

модой». Подчеркнем, что это просто

подражание без всякой пользы. Кант

полагал, что в моде нет никакой внутренней

цели, и относил ее к «рубрике тщеславия».

Канта в достаточно известном

сочинении «О вкусе, отвечающем моде».

В этой работе великий мыслитель писан:

«Закон этого подражания (стремления) —

казаться не менее значительным, чем

другие, и именно это, причем не принимается

во внимание какая-либо польза, называется

модой». Подчеркнем, что это просто

подражание без всякой пользы. Кант

полагал, что в моде нет никакой внутренней

цели, и относил ее к «рубрике тщеславия».

Для

того чтобы стать массовым, т. е. включить

действие второго компонента психологического

механизма моды — механизма массового

подражания, новое должно соответствовать

ряду условий. Из уже сказанного следует,

что велика роль такого условия, как

престижность чего-то нового. Действительно,

стремление приобщиться к некой престижной

общности — один из важных механизмов

человеческого поведения. Однако престиж

— очень трудно определимый и явно далеко

не единственный механизм. Престижем

люди наделяют тех, кто, по их оценкам,

принадлежит к референтной для них

группе.

Другая основа — определенная утилитарность того, чему начинают подражать, и что становится предметом массовой моды. Возьмем хотя бы пресловутые джинсы. За ними едва ли стоял какой-то особый престиж. Джинсы стали модными во всем мире прежде всего по причине своей очевидной удобности и практичности.

Нельзя

исключать и эстетическую основу,

безусловно, привлекающую значительные

общности. Речь идет не об элитной моде

в искусстве, — скорее, это массовая мода

на то, что представляется красивым в

быту, в повседневной жизни. Сам факт

развития и совершенствования, например,

промышленного дизайна подтверждает

это.

Сам факт

развития и совершенствования, например,

промышленного дизайна подтверждает

это.

Еще одна основа — целенаправленное действие механизмов заражения, используемых рекламой и массовой коммуникацией в целом. Здесь уже не имеет особого значения ни престиж, ни практичность: реклама придумает и то и другое, и сама «включит» механизмы массового подражания.

Подражание. Что такое «Подражание»? Понятие и определение термина «Подражание» – Глоссарий

Подражание – механизм копирования, направленный на соответствие определенному образцу. Впервые понятие появляется в учениях античных философов – в частности, Аристотеля, который рассматривал подражание как нечто свойственное человеческой природе и проявляющееся в ней гораздо сильнее, чем это происходит у животных. Благодаря подражанию человек получает свои первые знания, причем этот процесс может доставлять удовольствие, даже когда предмет подражания безобразен. Понятие легло в основу философско-эстетического учения о мимесисе, которое раскрывает специфику отношений реального мира и художественного.

Современные исследователи уделяют подражательному процессу особое внимание в рамках изучения социальной психологии. Подражание понимается как способ воздействия, при котором объект влияния по собственной инициативе пытается соответствовать образу, спроектированному воздействующим на него субъектом, причем последний об этом может не знать. Однако возможна и ситуация, когда субъект требует от объекта следования подражательным механизмам. Подражание может проявляться на разных этапах человеческой жизни. Впервые подражательные процессы реализуются в младенчестве – через подражание звукам и движениям устанавливается контакт с окружающей средой. В детстве индивид моделирует человеческую деятельность через игру. В юности подражание проявляется в стремлении подростка соотносить себя с определенной группой или своим кумиром. В зрелом возрасте – в профессиональной деятельности.

Феномен подражания: как массовые убийства провоцируют преступников | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW

Мюнхенский стрелок нанес удар 22 июля — ровно в этот день пять лет назад правый радикал Андерс Брейвик убил в Норвегии 77 человек. Нельзя исключать, что для Давида Али С., который в прошлую пятницу расстрелял в Мюнхене девять человек, Брейвик стал примером для подражания.

Ясно одно: массовые убийства часто влекут за собой аналогичные преступления. Это подтверждают прежде всего данные из США, где фатальные последствия таких расстрелов не редкость. По статистике, массовые убийства, при которых погибает по меньшей мере четыре человека, происходят там каждые 12,5 дней.

Американский математик Шерри Тауэрс из Государственного университета Аризоны пыталась выяснить, существует ли между этими преступлениями какая-то взаимосвязь. Для этого она изучила 438 случаев массовых убийств, произошедших в период с февраля 2005 года по январь 2013-го на всей территории США.

Фатальная цепочка

«Мы видим характерные свидетельства того, что убийства с использованием стрелкового оружия и по меньшей мере четырьмя погибшими были спровоцированы аналогичными преступлениями, произошедшими незадолго до этого», — пишет она. Наиболее высокая опасность сохраняется в течение тринадцати дней после преступления: именно в это время риск его повторения возрастает на 22 процента.

Мюнхенский стрелок совершил преступление в тот же день, что и норвежский убийца Андерс Брейвик

При этом совершенные массовые убийства во многом зависели от того, насколько доступным было оружие, пришла к выводу исследовательница. По ее словам, в США опасность расстрела подростков в пять раз выше, чем в других развитых странах: 87 процентов убитых из стрелкового оружия в возрасте до 14 лет проживали именно в Соединенных Штатах.

По ее словам, в США опасность расстрела подростков в пять раз выше, чем в других развитых странах: 87 процентов убитых из стрелкового оружия в возрасте до 14 лет проживали именно в Соединенных Штатах.

Сравнительно меньшую роль в совершении преступлений играли психические заболевания. Тем серьезнее было влияние освещения таких случаев в СМИ, ведь эти сообщения могли сознательно или бессознательно подтолкнуть подростков к подражанию, отмечает Тауэрс. «Такая форма заразительного мышления вполне возможна, — утверждает эксперт. — Психически неустойчивые подростки могут оказаться восприимчивыми к идее самоубийства, если раньше об этом сообщали в СМИ». Вместе с тем оказалось, что сообщения об убийствах и самоубийствах приводят к росту числа таких преступлений, добавляет Шерри Тауэрс.

Сила картинки

Американский антрополог и социолог Лорен Коулман тоже считает, что на СМИ лежит большая ответственность. Поэтому, констатирует он, при освещении массовых убийств нужно внимательно следить за выбором слов. Не стоит, например, употреблять выражения вроде «неудавшаяся» попытка самоубийства или навешивать такие ярлыки, как «милый соседский парень» или «одинокий сумасшедший», подчеркивает Коулман, написавший книгу об убийцах-подражателях.

Не стоит, например, употреблять выражения вроде «неудавшаяся» попытка самоубийства или навешивать такие ярлыки, как «милый соседский парень» или «одинокий сумасшедший», подчеркивает Коулман, написавший книгу об убийцах-подражателях.

СМИ должны с осторожностью освещать массовые убийства, убеждают ученые

На силу картинки указывает и социолог Зейнеп Туфекчи, преподающая в Принстонском университете. По ее словам, вооруженные террористы или массовые убийцы создавали впечатление власти, тем самым провоцируя желание им подражать. Поэтому, добавляет эксперт, СМИ должны проявлять особую сдержанность в работе с такими картинками, равно как и при обнародовании имени преступника. Публикация имени провоцирует всплеск популярности, которой как раз и желают возможные подражатели.

Преступление начинается перед экраном компьютера

В Германии исследованием проблемы массовых убийств занимаются относительно недавно. Такая работа началась только после того, как в 2002 году школьник Роберт Штайнхойзер (Robert Steinhäuser) расстрелял в своей гимназии в Эрфурте 16 человек, после чего застрелился сам.

Желание совершить подобное преступление вырабатывается, как правило, на протяжении нескольких месяцев, рассказывает криминолог Бритта Банненберг (Britta Bannenberg). Оно развивается главным образом перед экраном компьютера, когда подражатель идентифицирует себя со своим образцом и придумывает оправдание своему преступлению, объясняет она. «Он снова и снова читает о других преступниках, смотрит документальные фильмы и видеозаписи преступлений, играет в «стрелялки», чтобы представить себе, как будет действовать сам», — констатирует Банненберг.

По ее словам, таким людям просто необходимы СМИ, потому что в них доступна информация о предыдущих преступлениях: «Они играют важную роль, поскольку побуждают к идентификации. Речь всегда идет об идентификации с преступниками и образцами для подражания, совершившими похожие преступления».

«Жизнь во всей ее разобщенности и слабости»

Тем более важно противопоставлять отчасти сенсационным картинам с места преступления отрезвляющую информацию, пишет психолог Йенс Хоффман (Jens Hoffman) в исследовании о феномене массовых убийств. Он рекомендует объективно освещать такие преступления: «Если не демонизировать и не представлять невиновными молодых преступников, как, например, Роберт Штайнхойзер, их жизнь предстанет во всей ее разобщенности и слабости. В результате роль молодых преступников как образцов для подражания может заметно померкнуть».

Он рекомендует объективно освещать такие преступления: «Если не демонизировать и не представлять невиновными молодых преступников, как, например, Роберт Штайнхойзер, их жизнь предстанет во всей ее разобщенности и слабости. В результате роль молодых преступников как образцов для подражания может заметно померкнуть».

Смотрите также:

Повторюшки и чудики. Почему люди копируют друг друга и всегда ли это хорошо

В своих чудачествах Форрест Гамп не стремился прослыть оригиналом – он просто был самим собой. И внезапно стал примером для подражания. Кадр из фильма «Форрест Гамп». 1994

Как‑то раз я стал фотографировать из окна самолета закат. Люди, прекрасно видевшие этот закат и не обращавшие на него никакого внимания, вдруг начали громко восторгаться им и тоже его снимать.

Затем в другой части Boeing я проявил нездоровый интерес к странной гигантской ручке на стене самолете. Никаких табличек, надписей, картинок рядом с ней не было. Решив, что это поручень, я стал за него держаться прямо во время полета на 11 000 метров. И тут же на нем повисли дети, которым всю дорогу было на него плевать.

Никаких табличек, надписей, картинок рядом с ней не было. Решив, что это поручень, я стал за него держаться прямо во время полета на 11 000 метров. И тут же на нем повисли дети, которым всю дорогу было на него плевать.

Потом я узнал, что это был рычаг аварийного выхода… Несколько месяцев я гадал, почему мы с детьми не сгубили самолет. Потом одна знакомая стюардесса объяснила мне, что во время полета открыть этот выход физически невозможно: из‑за скорости под 1000 километров в час сопротивление снаружи слишком велико.

Случаи внезапного подражания происходят со мной сплошь и рядом. Люди сидят на спортплощадке, пьют, закусывают и на спортивные снаряды даже не смотрят. Прихожу, начинаю заниматься, отхожу в сторону – и тут люди тоже залезают на этот снаряд и как‑то тренируются.

В сафари‑парке в Тунисе мы начали фотографировать кактус с красивыми желтыми цветами. Другие туристы, даже не думавшие об этом кактусе, вдруг массово занимают очередь, чтобы тоже его снять. Хотя вокруг полно кактусов не хуже – и без очереди. Но дураков нет: раз движуха вокруг того кактуса, значит, его и надо снимать.

Хотя вокруг полно кактусов не хуже – и без очереди. Но дураков нет: раз движуха вокруг того кактуса, значит, его и надо снимать.

При входе в метро люди часто идут мощным потоком через одну и ту же дверь, хотя им там явно тесно. Другие двери кажутся им закрытыми на замок. Чтобы не ждать, я пробую открыть соседнюю дверь, вхожу в нее – и часть людей устремляется за мной. Примерно так же создаются новые социальные нормы…

Лет пять назад я попал в странную историю. У метро «Университет» в Москве люди долго не могли перейти Ленинский проспект. Светофор упорно показывал пешеходам красный, а машинам – зеленый. Сначала люди терпеливо ждали. Подумаешь, широкая улица, постоять пару минут нормально. Где‑то с третьей по пятую минуту лица людей стали выражать недоумение: «А где, собственно, зеленый?..»

Минуты с шестой все уже прекрасно понимали: светофор сломался. Но люди продолжали ждать, ничего не делая. А что тут сделаешь?. . Машины прут и прут широким потоком, причем быстро. Им зеленый. Подъезжая к перекрестку, они же не знают, что мы тут ждем уже больше пяти минут. И что, если они сами по доброй воле не остановятся, мы не перейдем вообще никогда. А значит, и к метро никогда не попадем. Дорожной полиции, разумеется, рядом не было. Видно, нашлись дела поинтереснее или повыгоднее.

. Машины прут и прут широким потоком, причем быстро. Им зеленый. Подъезжая к перекрестку, они же не знают, что мы тут ждем уже больше пяти минут. И что, если они сами по доброй воле не остановятся, мы не перейдем вообще никогда. А значит, и к метро никогда не попадем. Дорожной полиции, разумеется, рядом не было. Видно, нашлись дела поинтереснее или повыгоднее.

Все теряли терпение, но никто ничего не делал. И тут я решился на отчаянный шаг. Улучив момент, когда в сплошной колонне машин возникла недолгая пустота, я шагнул на проезжую часть. Увидев, что машины тормозят, я шагнул еще. И тут все 100 человек дружно ломанулись за мной, будто только и ждали этой возможности. Вся толпа перешла дорогу. Только кучка хипстеров заливалась смехом: «А‑а‑а, чего париться? Премся все на красный!» Видимо, они лишь недавно подошли, не знали, в чем дело, потому и глумились. «Хорошо смеется тот, кто смеется последним», – подумал я. Они остались ждать зеленого, упустив эту драгоценную возможность. Я не знаю, сколько еще часов они ждали и в какой момент их смех сменился на слезы. «Горе от ума», – подумал я.

Я не знаю, сколько еще часов они ждали и в какой момент их смех сменился на слезы. «Горе от ума», – подумал я.

Этой осенью я увидел в метро девушку, красиво исполнявшую романтичную песню раннего Валерия Меладзе. Все равнодушно шли мимо, никто даже не смотрел. Я начал снимать певицу на видео. Вокруг стали собираться люди, певице начали подкидывать деньги. Конечно, раз снимают, значит, точно что‑то хорошее.

Мы даже не представляем себе, как сильно влияем на других людей как в мелочах, так и в важных жизненных стратегиях.

| Быть с большинством – безопасно, но скучно. Фото Pixabay |

Если бы общество состояло целиком из нонконформистов, оно бы не смогло существовать. Каждый тянул бы в свою сторону. Крылова читали – «Лебедь, Щука и Рак»?».

Если бы общество состояло целиком из нонконформистов, оно бы не смогло существовать. Каждый тянул бы в свою сторону. Крылова читали – «Лебедь, Щука и Рак»?».

Как же на самом деле? Если бы первобытные люди всегда подвергали решения большинства сомнению и долгому критическому анализу, они бы просто вымерли. Представьте: вы просыпаетесь ночью от какого‑то шума, видите, что все куда‑то бегут, – и тут начинаете думать: «А зачем мне куда‑то бежать? Почему я должен быть, как все? Я что, стадо?.. Сперва разберусь, что к чему, а потом уже сам (! ) решу, что мне делать». В этом случае у вас есть все шансы быть убитым враждебным племенем или милыми и пушистыми, но очень голодными пещерными львами и саблезубыми тиграми. Ну, или никогда не перейти Ленинский проспект…

С другой стороны, если бы каждый пещерный человек твердо решил никогда ни в чем не выделяться, мы бы до сих пор жили в пещерах. Никакое развитие было бы невозможно.

Ученые установили, что на протяжении эволюции человеческие сообщества изгоняли как слишком грубых и агрессивных особей («быдло»), так и слишком продвинутых нонконформистов («интеллигенцию»). Первобытные сообщества традиционно были заточены под средних, «нормальных» обывателей. Они не нарушают покой, не подрывают стабильность и не разгибают скрепы ни чрезмерной наглостью и насилием, ни умничаньем и вечным «особым мнением».

Первобытные сообщества традиционно были заточены под средних, «нормальных» обывателей. Они не нарушают покой, не подрывают стабильность и не разгибают скрепы ни чрезмерной наглостью и насилием, ни умничаньем и вечным «особым мнением».

Что тут сказать? Не худший вариант, но, очевидно, и не лучший. Такая позиция не дает обществу опуститься и деградировать, но не дает особо и развиваться. Кто знает, может быть, именно поэтому активное культурное и техническое развитие человечества шло лишь последние несколько тысяч лет, когда ярких людей перестали постоянно гнобить, хотя сам человек существует на Земле уже 2,6 миллиона лет, а человек разумный – 200 тысяч лет.

Любопытно, что и сейчас наибольших успехов добиваются те цивилизации, где ценится индивидуальность (например, США, Канада, Австралия) или даже существует определенный культ чудачества (Британия). А наиболее отсталыми цивилизациями являются те, где даже минимально высунуться опасно для жизни (Северная Корея).

Впрочем, в обществе, где все норовят выпендриться, оригиналом будет тот, кто ведет себя естественно. «Почему ты не делаешь ни тату, ни пирсинг?» – «Хочу подчеркнуть свою индивидуальность».

Нельзя полностью игнорировать условности, так как в мире, на 85% состоящем из конформистов, это обойдется вам слишком дорого. Но не стоит быть и рабом условностей, молиться на них. Нужно понимать всю их относительность.

Так, в жизненных вопросах, где нет единственной истины, психологи определяют объективность как коллективную субъективность, то есть мнение большинства. Вторят им и психиатры. Норма, возглашают они, это статистическая типичность. Если в данное время в данном месте принято ходить по улице ногами, значит, нормален тот, кто ходит ногами. Если принято ходить на руках, значит, человек, идущий ногами, будет фриком и даже психом, которому лечиться надо. «Аптека за углом», – скажут ему тамошние журналисты.

Как говаривал Набоков, полезно помнить, что в определенном обществе в определенную эпоху каждый из нас был бы предан смертной казни строго по тогдашним законам и при полной поддержке тогдашнего большинства.

Быть всегда с большинством безопасно, но скучно, это путь к потере личности, к потере – или необретению – себя. Да и след в истории так оставить невозможно. Но и вечно противопоставлять себя большинству, даже если это большинство право, как‑то глупо и попахивает подростковщиной. Да и это, по сути, тоже зависимость от большинства. Зрелый гармоничный человек знает и чувствует, когда согласиться с большинством, а когда возразить и настоять на своем.

Это можно сравнить с возрастной психологией. Ребенок считает, что родители всегда правы. Подросток – что они всегда ошибаются. И только взрослый понимает, когда родители правы, а когда ошибаются.

Подражание, заражение и внушение как механизмы влияния на человека

Подражание направлено на воспроизведение индивидом определенных внешних черт и образцов поведения, манер, действий, которые характеризуются и сопровождаются при этом определенной эмоциональной и рациональной направленностью.

Первым изучил этот феномен Г. Тардт, опубликовав труд «Законы подражания». Подражание, по Тардту, выполняет функции воспроизведения и унификации изобретений и открытий, обеспечивая тем самым как прогресс, так и одновременно определенную стабильность социальных отношений и учреждений. Благодаря подражанию происходит «распространение нововведений» и одновременно благодаря этому механизму население Европы, как отмечал Г. Тардт, превратилось в «издание, набранное одним и тем же шрифтом и выпущенное в нескольких сотнях миллионов экземпляров». Уже в наши годы мы наблюдали действие этого механизма при смене мод. Именно подражанию мы обязаны тем, что эталоны поведения стремительно тиражируются и мгновенно распространяются на всю общность. Г. Тардт рассматривал подражание как универсальное социальное явление, аналогичное наследственности в биологии и молекулярному движению в физике. Пытаясь объяснить при помощи подражания всю общественную жизнь, он писал, что подражания — это реки, вытекающие из тех гор, что представляют собой изобретения (Тардт, 1892)

Немецким социологом Г. Зиммелем подражание рассматривалось как «психологическое наследование». Вместе с тем он видел в подражании средство приобщения индивида к системе групповых ценностей, позволяющих избавиться от тяжести персональной ответственности и мук выбора за счет предпочтения той или иной модели поведения.

Зиммелем подражание рассматривалось как «психологическое наследование». Вместе с тем он видел в подражании средство приобщения индивида к системе групповых ценностей, позволяющих избавиться от тяжести персональной ответственности и мук выбора за счет предпочтения той или иной модели поведения.

«Подражая, — писал Зиммель, — мы не только перекладываем с себя на других требование произвольной энергии, но одновременно и ответственность за совершенное деяние; так как оно освобождает индивидуума от мук выбора и позволяет ему выступать как сознание группы» .

В подражании Зиммель видел одно из существенных средств взаимопонимания.

Другим важнейшим способом групповой интеграции является механизм социально-психологического заражения. Его истоки уходят в глубины человеческой истории, а проявления заражения бесконечно разнообразны: от заразительных ритуальных танцев и плясок членов первобытной общины до спортивного азарта или религиозного экстаза или массового политически окрашенного психоза (национализм, фашизм), захватывающих в различные исторические отрезки времени большие социальные группы людей.

До сих пор во многом неясными являются сам механизм и функции социально-психологического заражения. В отличие от подражания, являющегося формой адаптации индивида к нормам, шаблонам и эталонам навязываемого по отношению к нему извне поведения, заражение выступает как форма спонтанно проявляющегося внутреннего механизма поведения человека. Заражение характеризует во многом бессознательную невольную подверженность индивида определенным психическим состояниям. Оно осуществляется не через пассивное созерцание, а через передачу психического настроя, обладающего большим эмоциональным зарядом, через накал страстей и чувств. В качестве средства психологического воздействия на группу заражение может использоваться с целью еще большего усиления групповой сплоченности, когда такая сплоченность уже имеет место.

Как средство компенсации недостаточно организованной сплоченности группы осуществляется при условии недостатка средств и информации относительно путей достижения необходимой сплоченности на какой-то рациональной основе. В фашистской Германии специальным приказом членам гитлерюгенда предписывалось коллективное прослушивание речей фюрера по радио. В толпе легче поддаются заражению.

В фашистской Германии специальным приказом членам гитлерюгенда предписывалось коллективное прослушивание речей фюрера по радио. В толпе легче поддаются заражению.

Следующим механизмом воздействия человека на человека выступает внушение. Между заражением и внушением есть много общего. Как заражение, так и внушение являются способами групповой интеграции, способами сколачивания, объединения общности в одно целое путем создания общего психологического состояния, перерастающего затем в совместную групповую и массовую деятельность. Существует большая степень взаимовлияния заражения и внушения друг на друга. Посредством внушения может осуществляться заражение группы или большой массы людей единым эмоциональным настроем. Но если заражение единым социальным настроением оказывается результатом внушения, то в свою очередь заражение может выступать уже в качестве важной предпосылки дальнейшего повышения эффективности внушающего воздействия.

Однако существуют различия между внушением и заражением. В отличие от заражения, представляющего способ сопереживания людьми одновременно общего психического состояния, внушение не только предполагает, но даже исключает психическое состояние, равновеликое сопереживание эмоций и представлений объектом и субъектом внушения, индуктором и реципиентом. Внушение — это одностороннее заражение.

В отличие от заражения, представляющего способ сопереживания людьми одновременно общего психического состояния, внушение не только предполагает, но даже исключает психическое состояние, равновеликое сопереживание эмоций и представлений объектом и субъектом внушения, индуктором и реципиентом. Внушение — это одностороннее заражение.

В. М. Бехтерев писал, что «внушение есть один из способов влияния одних лиц на другие, которое может происходить как намеренно, так и не намеренно со стороны влияющего лица и которое осуществляется иногда совершенно незаметно для человека, воспринимающего внушение, иногда же оно происходит с ведома и при более или менее ясном его сознании» «.

Особой силой внушение действует на лиц впечатлительных и вместе с тем не обладающих достаточно развитой способностью к самостоятельному логическому мышлению, не имеющих твердых жизненных принципов и убеждений, а также тех, для кого характерны доминирование ситуативного психического настроя, состояния неуверенности в себе. Важна степень авторитетности источника информации, которая в свою очередь располагает к доверию и снимает сколько -нибудь значительное сопротивление внушающему воздействию. Другими условиями, повышающими эффективность внушения, являются присутствие других, например митинг, ослабление воли и физическая усталость людей.

Важна степень авторитетности источника информации, которая в свою очередь располагает к доверию и снимает сколько -нибудь значительное сопротивление внушающему воздействию. Другими условиями, повышающими эффективность внушения, являются присутствие других, например митинг, ослабление воли и физическая усталость людей.

Внушение выступает значимым фактором общественной жизни и находит применение во всех сферах социальных отношений. Б. Д. Поршнев объяснял некоторые важнейшие страницы древнейшей истории человечества через действие механизмов внушения (суггестии) и контрвнушения (контрсуггестии). Суггестия объясняет зависимость человека от принудительных сил коллективных действий и представлений, уходящую в глубокие недра социальной психологии. Контрсуггестия является ключом к пониманию процесса рождения «внутреннего мира», психической независимости личности. Воздействием этих механизмов объясняется и исторический процесс социальной дифференциации человечества (демографической и лингвистической), который нашел выражение, с одной стороны, в быстром расселении человека по материкам и архипелагам земного шара в течение первых 15-20 тыс. лет нашей истории и, во-вторых, в факте возникновения множественности языков из некогда единого праязыка. И тот, и другой процессы, считает Поршнев, могут быть рационально поняты как результаты контрсуггестии, т.е. сопротивления человека, находящегося под бременем межиндивидуального давления, внушающей силе слова в рамках первой исторической общности «мы» (Поршнев, 1971).

лет нашей истории и, во-вторых, в факте возникновения множественности языков из некогда единого праязыка. И тот, и другой процессы, считает Поршнев, могут быть рационально поняты как результаты контрсуггестии, т.е. сопротивления человека, находящегося под бременем межиндивидуального давления, внушающей силе слова в рамках первой исторической общности «мы» (Поршнев, 1971).

Подражание и социальная психология. От ребенка – к миру, от мира – к ребенку (сборник)

Подражание и социальная психология

Мы уже отмечали недостатки психологической теории научения, полагающей, что знания, идеи и представления возникают в результате взаимодействия индивидуальной психики с материальными объектами. Ведущая роль связи с другими людьми в формировании умственных и нравственных установок осознана сравнительно недавно, еще и сейчас влияние этой связи многие считают чем-то второстепенным по сравнению с научением посредством прямого контакта с вещами. Получается, что связь с другими людьми дополняет знание о материальном мире знанием о людях.

Мы хотим показать, что такой подход разделяет людей и вещи самым абсурдным и невозможным образом. Взаимодействие с вещами, безусловно, формирует привычки приспособления к внешнему миру, но оно только тогда приводит к деятельности, имеющей смысл и сознательное намерение, когда вещи употребляются для достижения определенного результата. Единственный способ, при помощи которого один человек может воздействовать на разум другого, состоит в использовании физических условий, естественных или искусственных, таким образом, чтобы возбудить у этого другого какую-то ответную активность. Таковы два наших главных вывода. Имеет смысл развить и подкрепить их сравнением с теориями, считающими психологию непосредственных отношений между людьми приложением к психологии непосредственного взаимодействия индивидов с физическими объектами. Вся так называемая социальная психология построена, по сути, на понятии подражания. И следовательно, мы должны рассмотреть вопрос о природе и роли подражания в формировании психических установок.

Мысли на полях

В группе непрестанно действуют силы, вынуждающие человека вести себя определенным образом. А в противном случае выталкивающие его из группы.

Так называемый эффект подражания по большей части является продуктом как сознательного обучения, так и направляющего влияния бессознательных подтверждений и одобрений со стороны тех, с кем человек общается.

Моделью (образцом) здесь являются не действия другого человека, а ситуация в целом, которая требует, чтобы каждый, выполняя свои действия, учитывал действия и намерения другого. Может включаться и подражание, но его роль вспомогательна…

У ребенка есть собственный интерес: он хочет, чтобы игра продолжалась.

Достаточно заметить, как сильно осуществление намерений ребенка с самых первых дней зависит от соответствия между его действиями и действиями окружающих, чтобы увидеть, как важно для него и вести себя так же, как другие, и научиться понимать их…

Согласно этой теории, в основе социального управления лежит инстинктивное стремление индивидов имитировать (копировать) чужие действия, которые служат им образцом для подражания. Инстинкт подражания так силен, что дети изо всех сил стараются соответствовать образцам, предъявляемым другими, и воспроизвести их в собственных схемах поведения. Согласно нашей теории, то, что здесь называется подражанием, есть просто другое, к тому же дезориентирующее название участия – совместно с другими людьми – в таком применении вещей, которое приводит к интересующим всех последствиям.

Инстинкт подражания так силен, что дети изо всех сил стараются соответствовать образцам, предъявляемым другими, и воспроизвести их в собственных схемах поведения. Согласно нашей теории, то, что здесь называется подражанием, есть просто другое, к тому же дезориентирующее название участия – совместно с другими людьми – в таком применении вещей, которое приводит к интересующим всех последствиям.

Главный недостаток распространенного представления о подражании состоит в том, что оно ставит телегу впереди лошади, принимает следствие за причину. Индивиды, образующие социальную группу, несомненно, мыслят примерно одинаково. Они понимают друг друга и склонны действовать, руководствуясь в сходных обстоятельствах одними и теми же идеями, представлениями, намерениями. Наблюдая со стороны, можно сказать, что они подражают друг другу. И это более или менее верно в том смысле, что направленность и способ их действий весьма близки. Но слово «подражание» никак не раскрывает, почему люди так действуют; оно просто фиксирует факт, как будто тот сам себя объясняет. А это объяснение того же рода, что и объяснение снотворного действия опиума тем, что он усыпляет людей.

А это объяснение того же рода, что и объяснение снотворного действия опиума тем, что он усыпляет людей.

Внешнее сходство действий и внутреннее удовлетворение, возникающее от согласия с другими, названы подражанием, и затем этот феномен принят за психологическую причину, породившую наблюдаемое сходство. То, что здесь называется подражанием, в значительной мере заключается в том, что люди, будучи схожи по своей организации, одинаковым образом реагируют на близкие стимулы. Не надо никакого подражания, чтобы оскорбленный человек разозлился и бросился на обидчика. На этот пример можно, конечно, ответить тем несомненным фактом, что в группах, имеющих разные обычаи, ответ на оскорбление принимает различные формы. В одних группах пускают в ход кулаки, в других ответом становится вызов на дуэль, а в третьих – проявление высокомерного пренебрежения. Это происходит, как нам объясняют, потому, что в разных группах людям предоставлены различные образцы для подражания, но никакой необходимости в привлечении подражания для объяснения таких фактов нет.

Мысли на полях

Имитация результата, в отличие от имитации средств, использующихся для его достижения, оказывает незначительное влияние на формирование установок. Оно поверхностно и преходяще.

Подражание средствам достижения цели, напротив, вполне разумно, поскольку предполагает внимательное наблюдение и сознательный отбор того, что позволит человеку лучше справиться с делом, к которому он уже приступил.

Когда при осуществлении руководства мы сталкиваемся с сопротивлением, это означает, что мы пытаемся навязать линию поведения, противоречащую естественным склонностям.

Почему группы дикарей сохраняют свою дикость, а цивилизованные группы – цивилизованность? Несомненно, первым приходит на ум такой ответ: потому что дикари – это дикари, существа с низким интеллектом и, вероятно, ущербным нравственным чувством.

Несходство обычаев уже означает, что факторы, стимулирующие поведение, различны. Играет свою роль осознанное внушение, имеют большое влияние предшествующие одобрения и неодобрения. Еще важнее то, что если индивид не поступает так, как принято в его группе, то в буквальном смысле оказывается вне ее. Он может общаться с другими людьми на равных только в том случае, если ведет себя так же, как они. В группе непрестанно действуют силы, вынуждающие человека вести себя определенным образом, а в противном случае выталкивающие его из группы. Так называемый эффект подражания по большей части является продуктом как сознательного обучения, так и направляющего влияния бессознательных подтверждений и одобрений со стороны тех, с кем человек общается.

Еще важнее то, что если индивид не поступает так, как принято в его группе, то в буквальном смысле оказывается вне ее. Он может общаться с другими людьми на равных только в том случае, если ведет себя так же, как они. В группе непрестанно действуют силы, вынуждающие человека вести себя определенным образом, а в противном случае выталкивающие его из группы. Так называемый эффект подражания по большей части является продуктом как сознательного обучения, так и направляющего влияния бессознательных подтверждений и одобрений со стороны тех, с кем человек общается.

Предположим, человек катит мяч по направлению к ребенку, тот ловит его, катит обратно – в этом состоит игра. Стимулом здесь выступает не вид мяча или катящего его человека, а сама ситуация игры. Реакция в этой игре – не просто отправление мяча назад, его надо отправить так, чтобы другой мог его поймать и снова возвратить, – иначе игра прекратится. Моделью (образцом) здесь являются не действия другого человека, а ситуация в целом, которая требует, чтобы каждый, выполняя свои действия, учитывал действия и намерения другого. Может включаться и подражание, но его роль вспомогательна. У ребенка есть собственный интерес: он хочет, чтобы игра продолжалась. Он может, конечно, обращать внимание на то, как другой человек ловит и держит мяч, чтобы улучшить собственные действия, но ребенок не имитирует игру, он подражает способам действия, поскольку хочет сам, по собственной инициативе, успешно участвовать в ней. Достаточно заметить, как сильно осуществление намерений ребенка с самых первых дней зависит от соответствия между его действиями и действиями окружающих, чтобы увидеть, как важно для него и вести себя так же, как другие, и научиться понимать их, чтобы вести себя соответственно. Все это так настоятельно побуждает к единству в действиях, что подражание здесь ничего не объясняет.

Мысли на полях

В некотором смысле разум диких народов – результат, а не причина отсталости социальных институтов. Их занятия таковы, что сильно сужают спектр объектов внимания и интереса, а следовательно, и стимулов умственного развития.

У нас не способности лучше, а больше стимулов для их развития и использования. Дикарь имеет дело в основном с примитивными стимулами, у нас они гораздо более тонкие.

Поскольку занятия нынешних детей направляются этими отобранными и целенаправленными стимулами, дети способны за короткое время пройти тот путь, на который роду человеческому понадобились долгие и мучительные века. Их дорога вымощена всеми предыдущими успехами.

Цивилизация – то, для чего применяется все перечисленное, хотя, конечно, не будь их, и применять было бы нечего. Освобождается время, которое в других обстоятельствах неизбежно тратилось бы на борьбу с враждебным окружением и неблагоприятными природными условиями.

Имитация результата, в отличие от имитации средств, использующихся для его достижения, оказывает незначительное влияние на формирование установок, оно поверхностно и преходяще. К такого рода подражанию способны даже идиоты, оно определяет внешний рисунок поведения, но не смысл действий. Когда мы обнаруживаем, что дети заняты такого рода подражанием, то склонны скорее называть их обезьянами, мартышками, попугаями и т. п., чем поощрять. Подражание средствам достижения цели, напротив, вполне разумно, поскольку предполагает внимательное наблюдение и сознательный отбор того, что позволит человеку лучше справиться с делом, к которому он уже приступил. Целенаправленно используемый инстинкт подражания может, как и всякий другой инстинкт, стать фактором формирования адекватного поведения.

Это отступление призвано подкрепить вывод о том, что естественное социальное управление приводит к формированию определенной разумной установки – способа понимания объектов, событий и действий, который помогает человеку эффективно участвовать в совместной с другими людьми деятельности. Когда при осуществлении руководства мы сталкиваемся с сопротивлением, это означает, что мы пытаемся навязать линию поведения, противоречащую естественным склонностям. И только неправильное понимание ситуаций, в которых люди взаимно заинтересованы (т. е. заинтересованы действовать, учитывая действия друг друга), приводит к представлению о подражании как главном факторе социального управления.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРесДотянуться до «звезды». Почему подростки начинают подражать кумирам | События | ОБЩЕСТВО

Как быть, если образ кумира полностью занял не только стены детской, но и сердце подростка? И всегда ли таланты хорошо влияют на поклонников?

Отпустить, чтобы приблизить

Ещё в раннем возрасте ребёнок через игру познаёт окружающий мир и своё место в нём. Ничего страшного, если ваш малыш любит носиться по комнате в плаще Супермена, а малышка хочет быть похожей на прекрасную фею с крылышками из мультика. Более того, это отличная возможность через привлекательную внешнюю атрибутику объяснить ребёнку, что доброе сердце, любовь к людям, правдивость — важные качества для любого человека.

Конечно, особенно остро вопросы: «Кто я такой?» и «Каково моё место в этом мире?», встают в подростковом возрасте. Но сегодня возрастные рамки такого периода сдвигаются — размышлять на такие сложные темы начинают даже десятилетние.

«До подросткового возраста, как правило, у детей нет своего мнения. Они смотрят на мир глазами родителей, — говорит Наталья Вакула, педагог-психолог центра помощи семье и детям нижегородского центра «Журавушка». — Порой вообще отсутствуют критические маркеры, по которым оценивается родительское поведение. Например, если в семье кто-то из родителей выпивает, некоторые дети считают это нормой. В подростковом же возрасте ребёнок пытается понять, что он из себя представляет в отрыве от родителей. Для этого ему надо маму с папой «обесценить», то есть родители с их жизненными ценностями должны отойти на второй план. Такое поведение совершенно нормально. Этот кризис надо пережить, иначе он наступит позже и выйти из него будет сложнее».

Обретая кумира в образе звезды спорта, сцены или модельного бизнеса, ребёнок ищет новые шаблоны поведения. В этот момент специалисты рекомендуют родителям не вступать в конкуренцию с внезапным авторитетом дочери или сына.

Здесь речь идёт о готовности родителей отпустить ребёнка от себя, увеличив личностную дистанцию. Это просто необходимо, чтобы ребёнок повзрослел.

Тату на душе

Чаще подростки ищут образцы для подражания в информационном пространстве, где главное место занимает картинка. Ребёнок не имеет жизненного опыта и редко способен оценивать человеческие качества кумира. Попытки взрослых объяснять чаду, что любимая певица — увы, наркоманка, а обожаемый актёр бросает одного ребёнка за другим, скорее всего, не увенчаются успехом.

Подростковый возраст — это изменения не только в поведении ребёнка, но и в его внешности. В этом отношении родители должны быть чуткими. Например, желание делать татуировки и пирсинг, как у кумира, может сигнализировать о психологических проблемах.

«Стремление трансформировать своё тело говорит о невозможности выразить агрессию или о желании наказать себя, — продолжает Наталья Вакула. — Нанесение татуировки или пирсинг — процедуры болезненные. Логика может быть такой: боль душевную надо заглушить болью физической. Получается, татуировка — лишь красивый фантик».

Осторожными надо быть и с диетами. Иногда девочки, желая быть похожими на знаменитых актрис, переступают границы разумного. За внешней хрупкостью и нежеланием разделить с семьёй ужин может скрываться страшная болезнь современности — анорексия! Родителям не надо думать, что эта блажь сама пройдёт и, повзрослев, девочка накинется на тортики и пирожные.

Анорексия — серьёзное психическое нарушение и вид зависимости. В таких случаях следует незамедлительно обратиться к психотерапевту, причём надо быть готовым к тому, что специалист начнёт работать со всей семьёй. Болезнь у ребёнка развилась в определённой семейной системе, и именно здесь надо искать её причины.

Всё пройдёт?

В большинстве случаев любовь к кумирам проходит у подростков вместе со сложным периодом взросления. Многолетняя практика психологических наблюдений показывает: до подросткового возраста мальчики больше находятся в эмоциональном слиянии с мамами, а девочки — с папами. Завершив личностные поиски, ребёнок от телеэкрана или из Сети должен вернуться к образу родителей, только уже девочки к маме, мальчики — к папе. Если этого не произошло, появляются маменькины сынки и папины дочки. Модель их поведения в обществе печально известна.

Также важно не занижать самооценку ребёнка. Низкая самооценка даёт больше шансов, что, став взрослым, человек будет продолжать искать на стороне пример для подражания: «Я лучше, поскольку похож на красивого, успешного, богатого человека».

Родитель может стать образцом для ребёнка только при условии, что ещё до подросткового возраста мама с папой уважительно относились к сыну или дочери, любили их и понимали.

Кумиры знаменитостей

Кумиры дней сегодняшних некогда тоже вырезали из журналов картинки со звёздами и мечтали повторить их путь успеха.

- Актёр Леонардо ДиКаприо до сих пор считает своим кумиром художника и скандалиста Энди Уорхолла.

- Певица Алла Пугачёва признаётся, что с детства обожала певицу Клавдию Шульженко.

- В семье актёра Сергея Безрукова кумиром считали поэта Сергея Есенина.

- Гений века компьютеров Стив Джобс образцом для подражания считал изобретателя и основателя корпорации Polaroid Эдвина Лэнда.

- Спортсменка Елена Исинбаева всегда хотела взлетать так же высоко, как белорусский прыгун с шестом Сергей Бубка.

- Актриса Елизавета Боярская всегда хотела быть похожа на голливудскую диву Вивьен Ли.

Имитация | поведение | Britannica

Imitation , в психологии воспроизведение или выполнение действия, которое стимулируется восприятием аналогичного действия другим животным или человеком. По сути, это модель, на которую направлено внимание и реакция подражателя.

В качестве описательного термина имитация охватывает широкий диапазон поведения. В их естественной среде обитания можно наблюдать, как молодые млекопитающие копируют действия старших представителей вида или игры друг друга.Среди людей подражание может включать в себя такие повседневные переживания, как зевание, когда зевают другие, множество бессознательно и пассивно усвоенных копий социального поведения и преднамеренное принятие идей и привычек других.

Исследования младенцев показывают, что во второй половине первого года обучения ребенок будет имитировать выразительные движения других — например, поднятие рук, улыбку и попытки говорить. На втором году жизни ребенок начинает имитировать реакции других людей на предметы.По мере взросления ребенка перед ним ставятся всевозможные модели, большинство из которых определяется его культурой. К ним относятся физическая осанка, язык, базовые навыки, предрассудки и удовольствия, а также моральные идеалы и табу. То, как ребенок их копирует, определяется главным образом социальными и культурными влияниями поощрения или наказания, которые направляют его развитие.

Любое единообразие или сходство мыслей и действий людей не обязательно означает, что они вызваны одними и теми же или подобными психологическими мотивами или механизмами.Вариации ситуаций, побуждений и усвоенных способов адаптации часто слишком сложны, чтобы их можно было отнести к категории имитации.

Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчасМногие ранние психологи считали само собой разумеющимся, что подражание было вызвано инстинктом или, по крайней мере, наследственной предрасположенностью. Более поздние авторы рассматривали механизмы подражания как механизмы социального обучения. Подражание занимает центральное место в подходе к социальному обучению американского психолога канадского происхождения Альберта Бандуры.Его исследования показали, насколько человеческое поведение усваивается путем подражания другому человеку, который, как наблюдают, получает какое-то вознаграждение или поощрение за поведение. Исследователи обычно различают подражание, вызванное простым условным рефлексом, вызванное обычным обучением методом проб и ошибок, и имитацию с участием высших мыслительных процессов.

Границы | Подражание как механизм познавательного развития: кросс-культурное исследование изучения правил 4-летними детьми

Введение

Способность учиться на действиях других отличает наш вид.Младенцы и дети ясельного возраста имеют редкую в животном мире склонность к подражанию широкому спектру действий (Meltzoff et al., 2009; Whiten et al., 2009). Это включает в себя воспроизведение не только общего результата или конечных результатов, которых достигают другие с помощью объектов, но также и точных средств, используемых для их достижения. Например, увидев новый акт, когда взрослый прикасается головой к световой панели, чтобы осветить его, 18-месячные подростки, скорее всего, выполнят этот новый поступок даже после недельной задержки (Meltzoff, 1988).Нейронная основа имитации младенцев и детей раскрывается с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ; Marshall and Meltzoff, 2014).

Имитация имеет несколько преимуществ для когнитивного развития. Воспроизведение точных действий других ускоряет и поддерживает культурное обучение инструментальным действиям и произвольным ритуалам (Tomasello, 1999; Boyd and Richerson, 2005; Meltzoff et al., 2009; Herrmann et al., 2013). Инструментальные инновации и социальные обычаи могут распространяться в сообществах посредством имитации, тем самым приводя к сохранению такого поведения из поколения в поколение и предоставляя больше возможностей для кумулятивного прогресса.

Особое преимущество имитации с высокой точностью состоит в том, что она увеличивает возможности обучения (Williamson and Markman, 2006). Даже если действия не до конца поняты, дети, которые способны имитировать их в точных деталях, получают возможность открыть для себя более глубокий смысл и когнитивное понимание действий, которые сначала постигаются только более поверхностным образом. В этой статье мы выдвигаем гипотезу о том, что имитация действий может вызвать когнитивные изменения, и проверяем эту идею с помощью новой процедуры, использующей категоризацию объектов по их весу.Мы провели эти тесты в двух культурах, Китае и США.

То, что дети узнают из действий других, не ограничивается конкретными наблюдаемыми движениями. Дети также выводят и воспроизводят цели, которые другие стремятся достичь, и когнитивные правила, которые определяют поведение других (для обзора см. Meltzoff and Williamson, 2013). Например, дети имитируют намеченную цель взрослого (например, Meltzoff, 1995), причинно-следственные связи (Horner, Whiten, 2005; Schulz et al., 2008; Buchsbaum et al., 2011; Waismeyer et al., 2015), организации, руководящей действиями других (Whiten et al., 2006; Flynn and Whiten, 2008; Loucks, Meltzoff, 2013), и абстрактных правил (Subiaul et al., 2007a, b, 2014; Williamson et al. , 2010; Wang et al., 2015).

Доказательства того, что было названо «абстрактной имитацией», получены от Williamson et al. (2010), что является основой текущего эксперимента. Дети в этом исследовании увидели, как взрослый сортирует четыре объекта на две корзины в зависимости от визуального свойства, цвета (эксперимент 1) или звуков, издаваемых объектами при встряхивании (эксперимент 2).Когда давалась возможность манипулировать объектами, дети в экспериментальных группах с большей вероятностью классифицировали объекты по этим соответствующим свойствам, чем контроли. Затем детям было предложено обобщающее задание — другой набор предметов, которые отличались от оригиналов как по виду, так и по цвету или издаваемому ими звуку. Хотя взрослый никогда не манипулировал этим вторым набором, дети в экспериментальной группе сортировали эти объекты по ключевому свойству объекта (цвету или звуку), предполагая, что дети усвоили абстрактное правило, которое можно было бы обобщить для всех стимулов.

Здесь мы распространили идею «абстрактного подражания» на изучение детьми интересной области физики — веса объекта. Классификация по весу — это сложная задача для дошкольников. Результаты Wang et al. (2015) показывают, что 36-месячные дети того же возраста, которые легко научились сортировать предметы по цвету и звуку, не могли усвоить правило сортировки по весу посредством наблюдения и имитации. Этот вывод согласуется с предыдущими исследованиями, в которых установлено, что дети дошкольного возраста борются с задачами, требующими учета веса независимо от внешнего вида предметов (Smith et al., 1985; Schrauf et al., 2011).

Кросс-культурные методы использовались для оценки того, какие аспекты социального обучения универсальны в культурном отношении, а какие различаются. В целом эти исследования показали существенное сходство в раннем подражании детям, несмотря на значительные различия в культурной среде (Callaghan et al., 2011; Wang et al., 2012). Например, очень похожие реакции были продемонстрированы у детей из промышленно развитого австралийского города и детей из отдаленных общин бушменов и аборигенов (Nielsen and Tomaselli, 2010; Nielsen et al., 2014).

Вполне возможно, что имитация когнитивных правил восприимчива к культурному опыту, и китайская культура представляет собой интересный теоретический тест. Китай и другие азиатские страны называют «коллективистскими» культурами (Маркус и Китайма, 1991; Ойсерман и др., 2002). Считается, что из-за языка и культуры люди, выросшие в Китае, уделяют относительно больше внимания гармоничным отношениям, чем те, кто вырос в США и других западных культурах, получивших название «индивидуалистических» культур.Китайская практика воспитания детей подчеркивает ценность групп, социальной сплоченности и соответствия в поведении (Jose et al., 2000). Китайское общество также подчеркивает, что позволяет другим сохранять «Миан Цзи» или «Лицо», что обычно приводит к неявному и консервативному выражению своего мнения (Redding and Ng, 1982). Китайские методы воспитания детей могут стать плодородной тренировочной площадкой для выявления невидимых правил и мотиваций, объясняющих видимое поведение.

Текущий эксперимент проверяет абстрактное подражание правилам китайскими детьми и сравнивает его с Wang et al.(2015) существующий набор данных по американским детям. Всем детям были предъявлены четыре визуально идентичных предмета: два тяжелых и два легких. В экспериментальной группе дети видели, как взрослый поднимал каждый предмет и сортировал их (по весу) в две корзины. Две контрольные группы были использованы для определения того, какие элементы демонстрации необходимы для содействия сортировке по весу. В частности, мы проверили, было ли наблюдение демонстрации преднамеренной сортировки (экспериментальная обработка) более эффективным для выявления сортировки по весу, чем наблюдение только действий по поднятию (элемент управления для «усиления стимула») или действий по поднятию + отсортированное конечное состояние (элемент управления для « эмуляция »или дублирование конечного состояния).

Один вопрос заключался в том, может ли акцент на групповой сплоченности и согласованности в Китае подчеркивать глубинное значение поведения других, что дало бы китайским детям преимущество в изучении неочевидных когнитивных правил, таких как категоризация по невидимому свойству веса. Однако абстрактное подражание правилам может быть доступно в первые годы жизни во всех культурах — культурная универсальность, которая способствует дальнейшему когнитивному развитию.

Не менее важно для межкультурного аспекта, мы стремились осветить, как подражание может информировать теории о связи между восприятием, действием и когнитивным развитием.Предыдущие исследования показали, что воспроизведение определенных действий может побудить детей узнать основную цель действия (например, Williamson and Markman, 2006). Если это так, то имитация детьми определенных действий взрослого по взвешиванию и «поднятию» (поднятие и опускание) может помочь им изолировать и сделать вывод о том, что лежащие в основе различия в весе являются основой для классификации визуально идентичных объектов. Если это так, это проливает свет на то, как имитация действия может способствовать развитию когнитивных правил (см. «Обсуждение»).

Материалы и методы

Участников

Участниками стали девяносто шесть четырехлетних детей. Половина составляли китайцы ( N = 48; M = 53,06 месяца, SD = 3,77 месяца; 24 мужчины), а половина — американцы ( N = 48, M = 48,92 месяца, SD = 1,66 месяца; 24 мужчины. ). Китайские участники были набраны из детского сада при университете в Китае, который в основном набирает детей ханьской национальности. Американские участники были набраны из крупного мегаполиса (выборка состояла из 78% белых, 16% черных / афроамериканцев, 3% других, 2% из которых были выходцами из Латинской Америки и 1% не сообщили).

американских детей были протестированы индивидуально в лаборатории, и их поведение было записано на видео для последующей оценки. Китайские дети проходили индивидуальное тестирование в тихой комнате своей школы. Наблюдательный совет государственного университета Джорджии (IRB) обеспечил надзор за проектом.

Материалы

Четыре набора из четырех объектов использовались в качестве стимулов (рис. 1A). Два набора состояли из четырех желтых резиновых уток (5,5 см × 4,5 см × 5 см) каждый. Два других набора состояли из четырех пластиковых зебр (5 см × 5 см × 4 см).В каждом наборе четыре объекта были визуально идентичны, но, незаметно для ребенка, различались невидимым свойством веса. Для каждого набора уток две утки весили 87,5 г («тяжелые») и две — 21,7 г («легкие»). Для каждого набора зебры две зебры весили 41,5 г («тяжелые») и две — 11,6 г («легкие»). Экспериментальная работа показала, что два веса, использованные в каждом наборе, легко распознавались нетренированными взрослыми. Объекты нельзя было различить ни зрением, ни слухом (ни один из объектов не издавал звуков при манипуляциях, потому что внутренние камеры были либо заполнены, либо пусты).Объекты были пространственно рассортированы в лоток с двумя чашами (23,5 см × 5 см × 4,5 см), далее именуемый «контейнерами».

Рис. 1. Фотографии экспериментальных материалов (A), которые состоят из наборов из четырех визуально идентичных уток, четырех визуально идентичных зебр и корзин для сортировки объектов. В каждом наборе два объекта тяжелые и два легких. В строке (B) показано, как взрослый совершает подъемное «поднимающее» движение, которое состоит из полного цикла подъема и опускания предмета на плоской ладони, как если бы он взвешивался.

Процедура

Каждого ребенка случайным образом распределили в одну из трех независимых экспериментальных групп. Во всех группах процедура состояла из демонстрации и периода ответа. Следующие три фактора были уравновешены внутри экспериментальных групп и между ними: (а) пол ребенка, (б) порядок, в котором предъявлялись стимулы (утки или зебры в качестве первого набора), и (в) сторона, на которой находился тяжелый предмет. объекты были размещены во время демонстрации (слева против справа).В каждой группе было 16 китайских и 16 американских детей.

Демонстрационный период

Опытная группа: обработка + сортировка

Экспериментатор поместил один набор объектов (например, уток) на стол в виде квадрата (примерно 12 см × 12 см). Два объекта одного веса были расположены справа от квадрата, а два объекта другого веса — слева. Разницы в весе не было видно и, следовательно, ребенок не знал.С точки зрения экспериментатора бункеры были размещены на столе за объектами (рис. 1В). Затем экспериментатор обратил внимание ребенка (например, «сейчас моя очередь»).

В этой группе дети видели, как экспериментатор намеренно сортирует предметы по весу. Экспериментатор взял ближайший к ребенку объект (справа от ребенка), положил его себе на ладонь и шесть раз «взвесил», как если бы проверял вес объекта, покачивая им вверх и вниз на плоской поверхности. ладонь во взвешивающем движении (см. рис. 1B).Затем объект был помещен в корзину справа от ребенка. Затем экспериментатор взял второй предмет с правой стороны ребенка, поднял его таким же образом и поместил в ту же корзину. Затем экспериментатор таким же образом поднял каждый из двух оставшихся объектов и поместил каждый из них в другую корзину. На протяжении всей демонстрации у экспериментатора было нейтральное приятное выражение лица. Подъемное движение было идентичным для всех объектов, потому что экспериментатор практиковал его одинаково для каждого объекта, а разница в весе была настолько минимальной, что кинематика подъема могла быть выполнена одинаково.

Контрольная группа 1: поднятие + без сортировки

В этой контрольной группе экспериментатор обрабатывал каждый объект, но не сортировал их. Эта группа использовалась для контроля «усиления стимула», которое может произойти, когда взрослый обращается с тестовыми объектами. Экспериментатор поместил один набор предметов на стол в квадратном расположении и обратил внимание детей на предметы («теперь моя очередь»). Затем экспериментатор поднимал каждый объект и поднимал его точно так же, как в экспериментальной группе, но вместо того, чтобы сортировать объекты, каждый после того, как он был поднят, помещался обратно на стол в исходное положение.Таким образом, в этой контрольной группе дети видели только процесс взвешивания, но не поведение сортировки.

Контрольная группа 2: поднятие + предварительная сортировка

В этом контроле дети видели, как экспериментатор обрабатывает каждый объект, а также видели конечное состояние объектов, отсортированных по ячейкам. Принципиальная разница заключалась в том, что экспериментатор никогда не сортировал объекты по корзинам. Вместо этого четыре объекта были доставлены на стол уже предварительно отсортированными по корзинам. Эта группа контролирует «эмуляцию» или дублирование массива конечных состояний.Экспериментатор привлекал внимание ребенка («теперь моя очередь»), поднимал каждый из предметов по очереди, поднимал их и возвращал каждый на свое место в мусорных ведрах. Таким образом, в этой группе дети видели поведение при взвешивании, а также конечное состояние восприятия, которое было показано в экспериментальной группе, но участник никогда не видел, как взрослый сортирует предметы.

Период ответа

Период ответа был идентичным для всех групп. Экспериментатор поместил четыре объекта перед ребенком, а корзины за объектами (с точки зрения ребенка, см. Рис. 1А).Объекты были размещены в квадратной конфигурации, но теперь два объекта с одинаковым весом были поменяны местами (без ведома детей) и помещены в горизонтальные ряды. Пространственное расположение предметов было изменено по сравнению с демонстрационным периодом, так что дети должны были использовать веса предметов, а не просто движения экспериментатора, выбирающие и размещающие, чтобы правильно сортировать предметы. Если бы дети копировали только буквальные движения экспериментатора, им не удалось бы отсортировать по весу, потому что массив был преобразован между демонстрацией и периодом ответа, как описано.(Кроме того, расположение тяжелых и легких предметов в переднем и заднем рядах менялось в течение периодов ответа в каждом из четырех испытаний. Таким образом, если два тяжелых предмета находились в ближайшем к ребенку ряду в период ответа в испытание 1, то они находились в ряду дальше всех от ребенка в испытании 2 и т. д.)

Детям было предложено действовать, но не было лингвистического описания содержания действия. Экспериментатор просто сделал нейтральный комментарий: «Теперь ваша очередь.Детям разрешалось манипулировать предметами, пока они не поместили все четыре в мусорные ведра. При необходимости детям задавали вопрос: «Можете ли вы положить их внутрь?» После того, как дети поместили четыре объекта в корзины, экспериментатор убрал корзины для более позднего подсчета очков. В испытании 2 детям давали сортировку идентичных групп предметов. Демонстрация этого набора не проводилась. Этот второй набор материалов был необходим, потому что не всегда можно было оценить по видео со 100% уверенностью, что ребенок сделал с тяжелыми / легкими объектами, потому что все они были визуально идентичны, а иногда рука ребенка блокировала обзор камеры; таким образом, мы сохранили бункеры для последующего подсчета очков.

После этих двух испытаний был представлен визуально новый набор из четырех предметов. Если в демонстрации использовался набор уток, набор зебры использовался как набор обобщения и , наоборот, . Важно отметить, что эти объекты также отличались по своему абсолютному весу от оригинала (см. Материалы), и экспериментатор не проводил демонстрации сортировки с этими объектами. Эти испытания были разработаны, чтобы оценить, будут ли дети обобщать правило сортировки по весу на новые стимулы.Экспериментатор поместил четыре объекта обобщения, установленных на столе, в квадратном порядке (с тяжелыми и легкими объектами в горизонтальных рядах, см. Уравновешивание выше), и детям дали два периода ответа, как описано выше.

Зависимые меры и оценка

Сортировочный балл

Первичным зависимым показателем является количество испытаний, в которых участники сортировали четыре объекта по весу. Чтобы получить «правильную сортировку», дети должны были сгруппировать два объекта одного веса в одном контейнере и два объекта другого веса в другом контейнере.Каждая правильная сортировка оценивалась как 1, что дает оценку сортировки от 0 до 4 в четырех испытаниях.

Очки роста

Оценивался и другой зависимый показатель — имитация детьми подъема, который использовал взрослый (рис. 1B). Было три компонента: (а) удерживание объекта снизу плоской ладонью, (б) поднятие объекта, подняв руку и позволив ей упасть, и (в) стабилизация объекта второй рукой.Если дети воспроизводили все три компонента хотя бы один раз в испытании, они получали в этом испытании 1 балл. В противном случае оценка за испытание равнялась 0. Оценка ребенка по здоровью варьировалась от 0 до 4 (1 возможный балл за каждое из четырех испытаний).

Соглашение о подсчете очков

Основным оценщиком был научный сотрудник, который оставался не информированным о групповом задании участника и гипотезах исследования. Второй секретарь, также не знающий о групповом распределении, закодировал случайно выбранных 25% участников.Согласованность межкодеров оценивалась с использованием коэффициента внутриклассовой корреляции (ICC = 0,98). Из-за ограничений IRB видео недоступны для китайских детей. Оценивался только вес американских детей. (В американской выборке три видеозаписи были недоступны, что дало окончательное значение N = 45 для анализа веса.)

Результаты

Предварительный анализ не показал значительного влияния пола участников, стороны, на которой были размещены гири, типа объекта (утки vs.зебры) или порядок представления (сначала утки против зебр). Мы провалили эти факторы во всех последующих анализах.

Категоризация объекта

Наш первый анализ — тест на различия в том, сортируют ли дети наборы предметов по весу в зависимости от экспериментальной группы. Показатели сортировки детей анализировали с использованием 2 (Культура: Китайская против Американской) × 3 (Тестовая группа: Экспериментальная, Контрольная-1, Контрольная-2) × 2 (Набор объектов: Демонстрационная установка против набора для обобщения) с повторными измерениями ANOVA.На рис. 2 показаны результаты сортировки в зависимости от группы «Культура» и «Тест». Этот анализ выявил значительный основной эффект тестовой группы, F (2,96) = 9,03, p <0,001, ηp2 = 0,17. Последующие попарные сравнения (Стьюдент – Ньюман – Кеулс) показали, что дети в экспериментальной группе ( M, = 2,50, SD = 0,95) имели значительно более высокие баллы сортировки, чем дети в контрольной группе-1 ( M = 1,41 , SD = 1,18; p <0,001) или Контроль-2 ( M = 1.53, SD = 1,19; p = 0,002) групп без существенной разницы между двумя контролями ( p = 0,87).

Рис. 2. Среднее количество весовых сортов (± SE) в зависимости от тестовой группы и культуры .

Этот анализ также выявил несколько заметных несущественных сравнений. Культура не показала значимого основного эффекта, F (1,96) = 1,91, p = 0,17, ηp2 = 0,02 или взаимодействия с тестовой группой, F (2,95) = 0.48, p = 0,62, ηp2 = 0,01. Также не было значительного основного эффекта от набора объектов, F (1,90) = 0,11, p = 0,74, ηp2 = 0,001 или Тестовая группа × взаимодействие набора объектов, F (2,90) = 0,33. , p = 0,72, ηp2 = 0,007.

Было свидетельство обобщения. Баллы сортировки детей по объектам демонстрации и обобщения были соответственно: Экспериментальная группа: M = 1,19, SD = 0,64, M = 1,31, SD = 0.69; Контроль-1: M = 0,75, SD = 0,84, M = 0,69, SD = 0,59; Контроль-2: M = 0,75, SD = 0,76, M = 0,78, SD = 0,83. Не было обнаружено существенной разницы между показателями детей на объектах демонстрации и обобщения, t (31) = -0,75, p = 0,46, d = 0,18, что указывает на то, что дети в экспериментальной группе показали такие же хорошие результаты при сортировке новые объекты по весу, как они это делали при сортировке тех, которые взрослый изначально использовал при демонстрации-обобщении.Дополнительным доказательством обобщения является то, что 50% (16/32) детей в экспериментальной группе отсортировали объекты в трех или четырех испытаниях по сравнению с 20,3% (13/64) в контрольной группе, x 2 (4,92) = 14,70, p = 0,005, Cramer’s V = 0,28.

Мы также провели более всеобъемлющий тест успеваемости детей. Оценки детей за сортировку сравнивали со случайностью. Чтобы вычислить значение вероятности, мы предположили, что в каждую корзину помещено по два объекта (дети сделали это на 93.9% испытаний). Есть 24 возможных расположения четырех объектов в двух ячейках. Только по случайным комбинациям в 8 из этих 24 комбинаций тяжелые объекты будут сгруппированы вместе в одном контейнере, а легкие — в другом. Таким образом, вероятность того, что окончательный массив будет состоять из двух объектов одинакового веса, помещенных в каждую ячейку, составляет 0,33. Учитывая, что существует четыре испытания, оценка вероятности выполнения составляет 1,33 (4 испытания × 0,33). Одновыборочный тест t показал, что дети в экспериментальной группе классифицировали предметы по весу значительно чаще, чем ожидалось случайно, t (31) = 6.96, p <0,001, d = 2,50. Напротив, успеваемость детей в группах Контроля-1 ( p = 0,72) и Контроля-2 ( p = 0,35) существенно не отличалась от случайных. Такой же эффект был также получен для китайской и американской культур, протестированных индивидуально.

Поведение при поднятии

В ходе этого анализа оценивается, имитировали ли дети определенное «поднятие», и как это взаимодействовало с их усвоением когнитивного правила категоризации предметов по весу.Этот вопрос представляет интерес, потому что один из способов, которым дети могут узнать о весе, — это имитировать двигательные акты подъема (покачивание предметом вверх и вниз в руке, поддерживая его), даже если они не полностью понимали, почему взрослый делал это. действовать. Таким образом, имитация двигательного акта потенциально может побудить к познанию свойств объекта. Для этого анализа мы классифицировали детей в тестовых группах на один из трех типов сортировки на основе их оценок сортировки. Считалось, что дети, правильно отсортировавшие предметы в трех или четырех испытаниях, имели высокий балл сортировки (, высокие сортировщики, , n = 13).Детей, которые сортировали предметы в двух испытаниях, считали средними сортировщиками ( n = 7). Дети с оценкой сортировки 0 или 1 были отнесены к категории младших сортировщиков ( n = 25).

Односторонний дисперсионный анализ с использованием типа сортировки (три уровня) в качестве межсубъектного фактора был проведен на показателях роста детей. Подражание детям подъема взрослого было связано с их способностью к сортировке: F (2,42) = 4,04, p = 0.03, ηp2 = 0,16 (рисунок 3). Последующий попарный тест (Стьюдент – Ньюман – Кеулс) показал, что средние сортировщики имели значительно более высокие баллы по поднятию, чем высокие сортировщики ( p = 0,01), с промежуточными характеристиками у низкоуровневых сортировщиков (см. Обсуждение для дальнейшего рассмотрения) .

Рисунок 3. Средняя оценка веса (± SE) в зависимости от типа сортировки .

Обсуждение

На основе демонстрации взрослых как американские, так и китайские дети абстрагировались от правила категоризации для сортировки объектов по весу.Низкий уровень сортировки детьми в Control-1 (поднятие + отсутствие сортировки) устанавливает, что простого наблюдения за действиями взрослого по взвешиванию недостаточно, чтобы побудить детей классифицировать объекты. Control-2 (поднятие + предварительная сортировка) устанавливает, что просмотра как подъемных жестов взрослого, так и окончательного отсортированного конечного состояния также недостаточно. Этот последний результат особенно поразителен и важен, потому что поведение, использованное во время демонстрационного периода Контроля-2, близко соответствует поведению, используемому в экспериментальной группе.В группе «Контроль-2» экспериментатор брал предварительно отсортированные объекты из бункеров и возвращал их в то же положение; В экспериментальной группе экспериментатор брал предметы со стола и рассортировывал их по корзинам. Ни подъема, ни конечного состояния было недостаточно для сортировки по весу. Таким образом, мы предполагаем, что обучение правилам было основано на восприятии и имитации целенаправленного сортировочного поведения взрослого. .

Наблюдение за действиями и обучение когнитивным правилам

Дети, которые видели экспериментальную демонстрацию классификации визуально идентичных объектов по невидимому свойству веса, показали более высокие показатели сортировки объектов по весу, чем можно было бы ожидать случайно.Некоторые элементы плана эксперимента указывают на то, что детям нужно было не только копировать определенные двигательные действия взрослых, чтобы добиться успеха. Пространственное расположение тяжелых и легких предметов менялось между демонстрацией взрослого и периодом реакции. Это означает, что если бы дети повторили буквальные движения взрослого по поднятию и укладке, предметы не были бы сгруппированы по весу. Кроме того, объекты в каждом наборе выглядели одинаково — отсутствовали визуальные и слуховые подсказки для классификации объектов.Обнаружение сортировки по весу согласуется с аргументами о том, что категоризация детей не ограничивается рассмотрением только визуальных характеристик восприятия, но может включать рассмотрение невидимых и внутренних свойств объектов (например, Gelman and Wellman, 1991; Gelman, 2003).

Обширные предыдущие исследования показали, что понимание веса предметов является сложной познавательной задачей для детей тестируемого здесь возраста и даже старше (Piaget, 1951; Smith et al., 1985; Schrauf and Call, 2009; Schrauf et al., 2011; Повинелли, 2012). В частности, в дошкольном возрасте дети изо всех сил стараются учитывать это внутреннее и невидимое свойство в отсутствие коррелированных видимых сигналов (Smith et al., 1985). О глубоких трудностях с весом также сообщалось в сравнительной работе (Vonk and Povinelli, 2006; Schrauf and Call, 2009; Povinelli, 2012). Основное предположение, сделанное в этой статье, заключается в том, что социальное обучение и имитация могут побудить детей привлечь внимание и сделать когнитивные выводы о невидимом свойстве веса.

Итак, мы подошли к сути проблемы: что именно дети узнали о весе, наблюдая за действиями взрослых по сортировке? Одна из возможностей заключается в том, что они узнали, что предметы имеют разный вес. Поднимающие движения, используемые взрослым, могут быть одним из ключей к этому невидимому свойству. Наблюдение за подъемом в сочетании с намеренным сортирующим поведением взрослого могло побудить детей искать объяснение этому сложному поведенческому потоку. Хорошим кандидатом на объяснение может быть внутреннее невидимое свойство, такое как вес (соответствующие обсуждения см. В Legare et al., 2010; Легаре и Ломброзо, 2014; Мельцов, Гопник, 2013). Дополнительная возможность, не исключающая друг друга, состоит в том, что дети, возможно, уже имели представление о весе объекта и получили информацию о целях взрослого или о том, как вести себя в этой контекстной ситуации — люди сортируются по весу.

Важной характеристикой сортировки детей по весу в этом эксперименте является то, что ее можно было обобщить. Взрослый манипулировал только первым набором объектов, но дети из экспериментальной группы с одинаковой вероятностью разобрались в пробах обобщения.Этот вывод подчеркивает, что однажды абстрагированные правила могут применяться к новым объектам и в разных ситуациях. Таким образом, если ребенок учится учитывать вес при сборе дынь, он также может учитывать это невидимое свойство по отношению к другим типам предметов. В целом, эти текущие результаты показывают, что наблюдение за актом категоризации подтолкнуло детей к использованию веса с новыми предметами в новых испытаниях.

Имитация действия и познание

Некоторые дети с большей вероятностью имитировали подъемные действия, которые демонстрировали взрослые.Дети со средними оценками сортировки поднимали предметы в значительно большем количестве испытаний, чем дети с высокими оценками сортировки.