Энциклопедия

Абсолютизм и релятивизм. Под А. (лат. absolutus – безусловный) понимают утверждение о существовании только одного источника нравственных норм, значимость которых признается универсальной и ничем не ограниченной. Под Р. (relativus – относительный) – утверждение принципиальной ограниченности всякого источника нравственной нормативности, и, соответственно, условности и относительности (релятивности) любых обусловленных им нравственных норм, значимых лишь для узкого круга лиц. Р. вовсе не непременно связан с признанием относительности истины, ограниченности познавательных сил человека и каким-либо скепсисом в этом отношении: достаточно отрицания единого закона добра для всех субъектов моральной нормы. Как моральный А., так и моральный Р. не касаются проблемы познавательности истины. Характерен в этом отношении случай И.Канта, бывшего в эпистемологии агностиком, и в то же время отстаивавшего в этике вариант А. Так что А. и Р. – не научно-познавательные доктрины, но морально-волевые установки, род моральной веры. А., не считая допускаемый им моральный кодекс единственной истиной, довольствуется признанием его единственности, которая в свою очередь опирается на признание его источника единственным подлинно достойным нормативного законодательства. Рационалистический, сентименталистический и натуралистический А. противостоят друг другу, а все вместе – христианскому теизму как особой форме А.; между тем ареной этого противостояния служит уже не этика, а антропология и метафизика.

Можно говорить о разновидностях Р. по тому основанию, которое побуждает его сторонников ограничивать значимость нормативных кодексов морали: так, история знает этнографический (Ксенофан, К.А.Гельвеций), психологический (софисты, Б.Спиноза, аналитическая философия), социологический (К.Маркс, Э.Дюркгейм) Р. В споре с ним А. утверждает независимость источника норм от всех этих различий и соответственно равенство всех состояний, сословий, народов и страстей перед законом верховной инстанции.

В т.н. «плюралистическом» обществе моральные и религиозные ценности не имеют того влияния на частную и общественную жизнь, которое необходимо предполагается всякой абсолютной этикой, и потому в таком обществе моральный, как и религиозный А. есть форма выживания нравственно сознательной личности и общности в теряющем нравственное достояние социуме. Такова мораль

А.К. Судаков

Интернет-версия, оригинал опубликован: Этика: Энциклопедический словарь. М.: Гардарики, 2001. С. 9-10.

Литература:

- Вебер М. Политика как призвание и профессия // Вебер М. Избр.произв. М.: Прогресс, 1990. С. 695.

- Виндельбанд В. Прелюдии // Виндельбанд В. Избранное. Дух истории. М.: Юрист, 1995. С. 243.

- Кузнецова Г.В., Максимов Л.В. Природа моральных абсолютов. М.: Наследие, 1996.

- Сартр Ж.

-П. Экзистенциализм — это гуманизм // Ницше Ф. и др. Сумерки

богов. М.: Политиздат., 1989.

-П. Экзистенциализм — это гуманизм // Ницше Ф. и др. Сумерки

богов. М.: Политиздат., 1989.

- Судаков А.К. Абсолютная нравственность: этика автономии и безусловный закон. М.: Эдиториал УРСС, 1998.

- Судаков А.К. Абсолютизм и релятивизм // Этика: Энциклопедический словарь. М.: Гардарики, 2001.

- Философский неопрагматизм Ричарда Рорти и российский контекст. М.: Прогресс-Традиция, 1997.

- Gibbard A.F.Wise Choices, Apt Feelings. Cambr.: Harvard U.P., 1991.

- Wong D. Moral Rlativity. Berkeley: University of California Press, 1985.

Интернет-ресурсы:

★ Моральный абсолютизм — нормативно-этические теории .. Инф

★ Моральный абсолютизм

Морального абсолютизма является утверждение о существовании только одного источника нравственных норм, значимость которых является всеобщий и неограниченный.

Моральный абсолютизм соответствует вера в то, что существуют абсолютные стандарты, которые можно использовать для решения вопросов морали, и что определенные действия являются правильным или неправильным, независимо от их контекста.

Морального абсолютизма выступает против учения об относительности морали, нравственного релятивизма. относительность морали соответствует убеждение, что моральные истины варьируется в зависимости от социального, культурного, исторического или личностного контекста и ситуативной этики, которая является на самом деле зависимость нравственности действий в зависимости от контекста.

В соответствии с моральными абсолютистами, нравственные законы являются частью законов мироздания, человеческой природы и воли или характер Бога, или некоторых других основных источников. Моральные абсолютисты считают, что действия как моральные или аморальные по своей сути. например, моральный абсолютист может считать, рабство, войны, диктатуру или смертную казнь, или насилие над женщинами и детьми, как абсолютно и бесспорно аморальные вещи, независимо от убеждения и цели культуры, в которой они проявляются.

например, моральный абсолютист может считать, рабство, войны, диктатуру или смертную казнь, или насилие над женщинами и детьми, как абсолютно и бесспорно аморальные вещи, независимо от убеждения и цели культуры, в которой они проявляются.

За некоторыми исключениями, моральный абсолютизм ограничено к убеждению, что действия моральным или аморальным, независимо от обстоятельств, в которых они могут возникнуть. ложь, например, всегда рассматривается в этом случае как аморальный поступок, даже если ложь используется для выполнения другой добрый поступок, например, спасает жизнь. это редкий вид морального абсолютизма может быть контрастирования с моральной последовательности — точка зрения, что нравственность поступка зависит от контекста или последствий деяния.

Современная теория прав человека представляет собой форму нравственного абсолютизма, как правило, основывается на мнении о природе человечества и его сущности. одна из таких теорий была создана Джоном Ролсон в его «Теории справедливости».

Международная политика в морально-этическом измерении. Исторический ракурс

Применительно к заявленной теме человек издревле осмысляется в двух ипостасях. «Существом моральным» называл человека в V в. до н. э. философ Протагор. Становление государства сделало его, по определению Аристотеля, «политическим животным». Стал ли человек от этого лучше, моральнее, человечнее? Как сказать. Спустя два тысячелетия английский философ Томас Гоббс утверждал, что человек в своем политическом поведении «является более хищным и жестоким зверем, чем волки, медведи и змеи» (Гоббс 1964: 292). В начале ХХ в. теоретик анархизма П. А. Кропоткин называл понятия о «добродетели» и «пороке» «зоологическими», а природу – «первым учителем этики, нравственного начала для человека» (Кропоткин 1922: 19, 38).

Покидая завязавшийся здесь этологический дискурс, отметим многократно удостоверенную историей истину: цивилизация не смогла усмирить зверя в душе человека. Она вполне заслуживает этого упрека, до сих пор то и дело допуская обращение международной политики в джунгли, где царит произвол сильного, подавляется свобода, зверствуют палачи ИГИЛ (запрещенной в РФ террористической псевдогосударственной организации).

Она вполне заслуживает этого упрека, до сих пор то и дело допуская обращение международной политики в джунгли, где царит произвол сильного, подавляется свобода, зверствуют палачи ИГИЛ (запрещенной в РФ террористической псевдогосударственной организации).

Возможно, это обусловлено тем, что по мере развития цивилизации мораль все более отдаляется от естественных форм человеческого бытия, осваивая отчужденные формы религий, науки, права. К чему ведет эта тенденция? Становится ли мир более гуманным и безопасным? Делается ли международная политика более чистой и справедливой? Является ли «важнейшим, – сомневается кумир западного неолиберализма Карл Поппер, – из множества созданных человеком миров (политики, науки, искусства и т. д. – Ю. О.) мир моральных требований»? Да и вообще, могут ли служить «моральные решения», говоря, опять же, словами Поппера, «решениями о том, как сделать мир прекраснее и комфортнее» (Поппер 1992: 99, 100)?

Золотое правило нравственности. Писано ли оно в международной политике?

Дискурс вокруг проблем взаимодействия нравственности и политики, необъятный по времени, разнообразию тематических нюансов и состава дискурсантов, способен дать любому из них ответы на поставленные вопросы. Он длится тысячелетия, в нем участвуют представители всех цивилизаций, культур, мифологий, религий, наук, самых различных политических и идеологических течений и взглядов: идеалисты и материалисты, верующие и атеисты, альтруисты и эгоисты, гуманисты и мизантропы, моралисты и циники и т. д. и т. п. Историческое пространство дискурса пестрит многочисленными лакунами, отмеченными метафизическим суемудрием или морализаторским пустословием. В целом же, однако, это процесс развития историософской мысли, канонизированной трудами великих пророков и мыслителей и исследующей взаимосвязи нравственности и политики в качестве одного из базовых условий развития международных отношений. Этот процесс, в сущности, отражает поэтапное осознание нравственной общности человеческого рода, которая постулировалась еще народными эпосами, фольклором, древними культами, всеми мировыми религиями и философскими учениями в «золотом правиле нравственности». В них соблюдению принципов морали сообщалась императивность, давалось руководство их практического исполнения, решалась проблема соотношения добра и зла: «Поступай по отношению к другому так, как ты хочешь, чтобы он поступал по отношению к тебе».

В них соблюдению принципов морали сообщалась императивность, давалось руководство их практического исполнения, решалась проблема соотношения добра и зла: «Поступай по отношению к другому так, как ты хочешь, чтобы он поступал по отношению к тебе».

В историографии эта заповедь отмечена с VI в. до н. э., но не исключено, что народная мудрость сформулировала ее раньше и более лапидарно: «Как аукнется, так и откликнется». «Золотое правило» заместило бытовавший до него в межплеменном общении универсальный обычай талиона (кровной мести – око за око, жизнь за жизнь), который служил основанием представлений народов о справедливости. По мысли философа А. А. Гусейнова, это формула отношения человека к себе через его отношение к другим. Таким образом, «золотое правило», поясняет он, связывает нравственный характер общения с идеей равенства его субъектов, «на языке морали формулирует идею гуманизма, уважения и любви к человеку» (Гусейнов 1982: 126).

Относится ли это правило только к поведению отдельной личности? Все учения о морали неизменно персонифицируют в понятиях личности, индивида – непосредственно или имплицитно – род людской, общество, государство. Платон определяет это как «естественное созвучие худшего и лучшего в вопросе о том, чему надлежит править и в государстве, и в каждом отдельном человеке» (Государство 2: 432а). Тот же Гоббс уподобляет государство «искусственному человеку», личности. И как у человека главным является его сознание, так и у государства все главное и определяющее сосредоточено в правительстве (см.: Гоббс 1964: 27, 217). По Г. В. Ф. Гегелю, индивид утверждает свою субъективность в государстве, связывающем всеобщее «с полной свободой особенности и с благоденствием индивидов» (Гегель 1990: 286).

Человек, общество, государство даны здесь в абстракциях, а отношения между ними – в умозрительных схемах. Отражают ли они реалии политической жизни? Вполне. На международном уровне, однако, это правило упирается в национальный интерес данной страны, который далеко не всегда совпадает с интересами других стран, и поэтому на практике допускает отступления в виде паллиативных решений возникающих проблем.

Давно канули в прошлое те легендарные времена, когда военные конфликты между племенами и народами решались в личных поединках их вождей, а политические соглашения между государствами заключались монархами за бутылкой вина или чаепитием. В начале ХХ в. даже близкородственные отношения между кузенами, возглавлявшими Британскую, Германскую и Российскую империи, не стали – и не могли стать – эффективным фактором предотвращения Первой мировой войны. Сегодня же в подобных случаях личные отношения если и принимаются в расчет, то разве что в последнюю очередь. Показательна в этом плане оценка президентом В. В. Путиным своей роли в отношениях РФ с другими странами в интервью немецкому журналу Das Bild в январе 2016 г. По его мнению, отношения между государствами строятся не совсем так, как между отдельными людьми: «Я не друг, не невеста и не жених, я Президент Российской Федерации. 146 миллионов человек – у этих людей есть свои интересы, и я обязан их отстаивать. Мы готовы это делать не конфронтационно, мы готовы искать компромиссы, но, конечно, на базе международного права, единообразно всеми понимаемого» (Путин 2016).

Прежде чем такой подход стал широко признанным в практике международных отношений, прошли тысячелетия. Тексты времен древних восточных цивилизаций, веками сохранявших относительную замкнутость и неподвижность, патриархальность общественных отношений и политических институтов несут на себе характерную для этой исторической ситуации печать неискоренимости существующих порядков, покорности власти, созерцательности, мистического преклонения перед высшими силами.

В Китае, например, такого рода тексты принадлежат Конфуцию, который изложил основные положения своего этико-политического учения в VI в. до н. э. Однако главное правило конфуцианской морали – «не делай другим того, чего не желаешь себе» (Конфуций 1997: 49) – не действует в отношениях с чужеземцами. Все исконные жители Китая в целом наделяются высшими добродетелями, которые выделяют их в цивилизованную ойкумену, окруженную океаном варваров, лишенных этих добродетелей, и потому обязанных покориться властелину Поднебесной.

То же самое предполагают древнеиндийский религиозно-философский трактат «Упанишада», сказание «Махабхарата», сборник изречений Будды, который говорит о «знающем»: «Как он поучает другого, так пусть поступает и сам» (Дхаммапада 1960: 86). Вслед за восточными мудрецами Платон утверждает, что только свободные греки способны создать добродетельное государство, что «должен править сильный, а слабый ему подчиняться» (Законы 4: 449).

Гуманизм авраамических религий имеет универсалистский характер, хотя на практике отделяет правоверных от иноверцев, которые должны присоединиться к пастве истинно верующих. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Лев. 19:18), – наставляет иудеев ветхозаветное Пятикнижие. В Новом Завете эта заповедь неоднократно повторяется Иисусом Христом (Мф. 7:12; 19:18–20; 22:38–40 и др.) и конкретизируется апостолом Павлом в Послании к Римлянам: «Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого» (Рим. 13:9). «Золотое правило морали» проповедовал и мусульманский пророк Мухаммед.

Не углубляясь в сферы богословского дискурса, заметим только, что в международной политике адепты всех названных конфессий далеко не всегда следовали этим заповедям. История знает крестовые походы христиан на мусульманский Восток и ответные нашествия мусульман на Европу. Кровавыми распрями между единоверцами – католиками и протестантами – отмечена Европа после Реформации. Лишь через тысячелетие на наших глазах, в феврале 2016 г., предстоятели католической и православной церквей Папа Франциск и Патриарх Кирилл, выступив после встречи на Кубе с совместным заявлением о согласии по коренным политическим и нравственным вопросам современности, смогли сделать недвусмысленный шаг к преодолению церковного раскола христианства.

Многие столетия межконфессиональные разногласия серьезно осложняют политическую обстановку в некоторых регионах Китая, Индостана, Ближнего Востока, Балкан, Англии (Великобритании). До уровня надвигающейся опасности оживила латентную прежде угрозу новой мировой войны гражданская война в Сирии, связанная не только с конфликтогенными интересами региональных и мировых держав, но и с конфессиональными противоречиями в стране.

Универсальность «золотого правила нравственности» относительна. Это прежде всего проявляется в «двойной морали», которая воздействует на общение народов в рамках установки «свой – чужой», выражая асимметричность соотношения добра и зла, условность применения моральных норм во внешней политике. «Свои» оцениваются в измерениях добра и согласия; «чужие» («другие»), если они не враги, – вне морали, мерами и способами, допускающими обман, дипломатические уловки, предательство. Враги же, безусловно, относятся к категории зла; по отношению к ним допустимо любое ответное злодеяние, которое оценивается как благо, патриотическая доблесть и гражданский долг, с исполнителя которого полностью снимается ответственность.

Релятивистский контекст характерен и для этики применения международного права. В этом плане политика сторон строится на голом расчете, ситуативно, сообразуясь с циничной логикой «цель оправдывает средства». В результате мораль вытесняется из международной политики, уступая свое место беспорядку и хаосу. Тем не менее она сохраняет так или иначе свое воздействие на политику. Фермент морали, замечает социолог В. Б. Голофаст, хотя и подавляется, но он всегда здесь и сейчас как универсальный ресурс человечности, как внутреннее качество всех участников «броуновского движения» (Голофаст 2004: 4).

Относительность политической морали обусловлена, разумеется, не только соотношением «свои – чужие», но и формами сегментированной нравственности (сословной, классовой, этнической) и не в последнюю очередь – характером самой власти, которая ее реализует.

Мировая история знает многовековые эпохи, когда мораль, политику, их взаимодействие определяли различного рода автократии: восточные деспотии, абсолютистские монархии Запада, тоталитаристские режимы ХХ в. в разных частях света. «Государство – это я», – заявлял Людовик XIV. «Хозяином Земли Русской» называл себя Николай II. Всякий самодержец признает лишь те правила морали, которые диктуются его самомнением и честолюбием, выражающиеся нередко в самодурстве и мании величия. Но они могут лишь до тех пор навязываться обществу, пока опираются на силу власти. Когда эта возможность иссякает, в действие вступает отрицательная обратная связь: насилие снизу хоронит автократию, как это случилось во времена Великой французской и Русской революций. Во многих странах такая же судьба постигла и тоталитаризм.

Но они могут лишь до тех пор навязываться обществу, пока опираются на силу власти. Когда эта возможность иссякает, в действие вступает отрицательная обратная связь: насилие снизу хоронит автократию, как это случилось во времена Великой французской и Русской революций. Во многих странах такая же судьба постигла и тоталитаризм.

В мировой истории выделяются периоды смутных времен – беспрерывных войн, междоусобиц, революций, радикальной смены духовных ценностей, когда моральные нормы и принципы утрачивают свою непреложность, теряют доверие людей, а их влияние на политическую жизнь резко падает. Традиция пресекается. В общественном сознании представления о добре и зле спутываются, меняются местами, в политике стираются грани между благими и дурными мотивациями и целеполаганиями.

В такие периоды активизируется этическая мысль, призванная восстановить связь времен, возродить доверие к моральным истинам, разъяснить соотношение добра и зла в новых условиях. Значительное влияние на все последующее развитие науки о нравственности оказала философия И. Канта. Он синтезировал учения о морали, выдвигавшиеся ранее в различных сферах обществоведения – философии, психологии, антропологии, – в особую отрасль науки, соединив ее с теорией практического действия моральных принципов. В этике Канта мораль – объективная необходимость, независимая от воли людей, обязанных безоговорочно выполнять ее предписания. Она стоит выше политики, которая должна склониться перед ней (см.: Кант 1994: 48, 55, 39–40). В этом контексте формулируется и ключевая заповедь морали. Кант определяет ее как «практический императив»: «…поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого так же, как к цели, и никогда не относился бы к нему только как к средству» (Кант 1965: 269–270).

Политическая мораль пробивает себе дорогу через гуманизацию неписанных законов и обычаев, которые обращаются в нормативные установления международного права. Они кодифицируются во множестве правовых актов и политических договоренностей интернационального характера. Сегодня магистральные направления мировой политики формируются под воздействием Устава ООН, Всеобщей декларации прав человека, Женевских конвенций, представляющих собой свод постановлений международного гуманитарного права, и многих других документов.

Сегодня магистральные направления мировой политики формируются под воздействием Устава ООН, Всеобщей декларации прав человека, Женевских конвенций, представляющих собой свод постановлений международного гуманитарного права, и многих других документов.

В силу давних традиций неписаные правила чести, порядочности, хорошего тона сохранили свою императивность в практике международных отношений и в эпоху их тотальной правовой формализации, оказывая подчас более сильное влияние на международную обстановку, чем утвержденные Лигой Наций или ООН нормативы. Не этим ли объясняется то, что И. Сталин до самого начала войны с гитлеровской Германией не хотел верить в возможность ее вероломного нападения на СССР?

Морально-этические установки – писаные и неписаные – императивно и весьма эффективно взаимодействуют во всех сферах международной жизни. Чем выше риски, чем опаснее угрозы, возникающие перед народами, тем более государства и правительства вынуждены считаться с главным правилом морали. Точнее, с заключенным в нем конвенциональным предостережением, которое уже давно бытует в фольклорном исполнении: «Не рой другому яму, сам в нее попадешь». К примеру, Гитлер не решился применить газовое и бактериологическое оружие в войне против СССР, страшась адекватного возмездия. А разве не по той же причине мир до сих пор спасается от термоядерной катастрофы, которая пока таится в укрощенном состоянии в хранилищах оружия массового уничтожения?

Со всей очевидностью явлена, таким образом, исключительная роль политической морали не только в решении важнейших международных проблем, но и в попытках мировых лидеров справиться с роковой для самой жизни на Земле дилеммой «быть или не быть», которая порождена политикой, отчужденной от ее нравственных начал.

По ту сторону добра и права

Мораль и политика, оставаясь нераздельными в практике международных отношений, в доктринальных своих воплощениях со временем были разведены на автономные отрасли теоретического знания. Начало этого процесса обычно связывают с Н. Макиавелли, у которого, по оценке К. Маркса, «теоретическое рассмотрение политики освобождено от морали» (Маркс, Энгельс 1955: 314). Порывая с многовековой традицией, итальянский мыслитель позднего Средневековья освобождает и саму мораль от святости и императивности, которые присваивает ей метафизическая этика. Возникают ли в результате существенно новые принципы этики? Отнюдь. Они лишь выступают в превращенной форме – «мнимом образовании», разделяющем бытие и сознание (см.: Мамардашвили 1990: 281).

Начало этого процесса обычно связывают с Н. Макиавелли, у которого, по оценке К. Маркса, «теоретическое рассмотрение политики освобождено от морали» (Маркс, Энгельс 1955: 314). Порывая с многовековой традицией, итальянский мыслитель позднего Средневековья освобождает и саму мораль от святости и императивности, которые присваивает ей метафизическая этика. Возникают ли в результате существенно новые принципы этики? Отнюдь. Они лишь выступают в превращенной форме – «мнимом образовании», разделяющем бытие и сознание (см.: Мамардашвили 1990: 281).

Этика в данном случае отстраняется от мира Бога, от сферы абсолютного. Ее связь с политикой обретает относительный характер. Она допускает отступление политики от добра и права и позволяет «при надобности не чураться и зла» (Макиавелли 1982: 352). Государю не грозит бесчестие, даже если он поступает как мошенник и лжец. Это не умалит его величия. Победителей не судят. «В наше время, – поучает Макиавелли, – великие дела удавались лишь тем, кто не старался сдержать данное слово и умел, кого нужно, обвести вокруг пальца; такие государи, в конечном счете, преуспели куда больше, чем те, кто ставил на честность» (Там же: 351).

Мораль не приемлет умножения сущности. Согласно утвержденной этическими учениями традиции, ее сущность остается всегда такой, какой ее создал Бог. Всякое расщепление морали на отделенные от ее сути добродетели, умаление влияния на общество отрицает мораль как таковую. Современный немецкий философ В. Хёсле в своем исследовании соотношения морали и политики пишет: «Мораль индивидуально и социально значимых ценностей есть то в них, что соответствует идеально значимым ценностям» (Хёсле 2013, ч. 1: 56). По его словам, «слишком много» моральных убеждений не бывает: «…ценность моральной сферы нельзя завысить, ее можно только преуменьшить». Поэтому в этическом воплощении мораль выступает как нормативный феномен: этика «может или должна быть нормирована» (Там же, ч. 2: 149).

Здесь напрашивается оговорка применительно к политической этике. В реальной политике этические нормы лишь в исключительных случаях реализуются со строгостью предписаний монастырского устава, всякое отступление от которых ведет к грехопадению и требует искупления. Эффективные решения международных проблем немыслимы без компромиссов, каковые, разумеется, бывают разными. Как известно, Мюнхенское соглашение с Гитлером явилось прологом Второй мировой войны. Не в пример ему советско-американский компромисс, погасивший Карибский кризис, предотвратил глобальный ракетно-ядерный конфликт.

В реальной политике этические нормы лишь в исключительных случаях реализуются со строгостью предписаний монастырского устава, всякое отступление от которых ведет к грехопадению и требует искупления. Эффективные решения международных проблем немыслимы без компромиссов, каковые, разумеется, бывают разными. Как известно, Мюнхенское соглашение с Гитлером явилось прологом Второй мировой войны. Не в пример ему советско-американский компромисс, погасивший Карибский кризис, предотвратил глобальный ракетно-ядерный конфликт.

Если не Всевышний объясняет и оправдывает мораль, то это должна сделать сама мораль, выявляя в самой себе необходимость своего наличия как благотворного начала человеческого общения. Мораль должна быть моральной. Подобно геометрии, она изначально выстраивается из аксиом, устанавливающих раз и навсегда значения добра и зла. С этой точки зрения «генеалогия морали» является бессмысленным выражением, ибо «моральное столь же безвременно, как и предметы математики» (Хёсле 2013, ч. 1: 57).

В XIX в. макиавеллизм был далее идеологизирован доктриной «реальной политики» (Оганисьян 2015: 10–12). Он прочно утвердился в международной политике. Это, конечно, другая политическая этика – мнимая, симулятивная, с неустойчивой идентичностью, поскольку добро и зло в ней меняют свой изначальный смысл в зависимости от заданных целей и политической конъюнктуры. Цинизм, лицемерие, вероломство стали в ней привычными нормами, насилие – распространенным способом правоприменения.

Политическую этику значительно продвинул в направлении имморализма Фридрих Ницше. В своем трактате «По ту сторону добра и зла» он высмеивает как лишнюю глупость и скотство не освященную Богом любовь к ближнему. «…Современная европейская мораль, – утверждает философ, – есть мораль стадного животного: следовательно, с нашей точки зрения, это лишь один из видов человеческой морали, наряду, до и после которой возможны и должны были бы существовать иные, главным образом высшие формы ее…» (см. : Ницше 1990: 232–233).

: Ницше 1990: 232–233).

Отстраняясь от этических учений минувших эпох, ницшеанство и породило одну из таких форм – «сверхмораль», носителем которой стал «сверхчеловек». Это, по существу, антимораль. К ней не причастен Бог – начало и конец морали, как и всего сущего, в этических учениях прошлого. А раз Бога нет, – сошлемся на Ф. Досто-евского, – то все дозволено. Это и есть «золотое правило» «новой», а фактически древней, как мир, морали джунглей. Руководствуясь им, работорговцы, конкистадоры, колонизаторы без оглядки на Бога, мораль и право, с необычайным размахом и свирепой жестокостью покоряли и уничтожали население целых континентов.

Гуманизация международных отношений, демократическое переустройство миропорядка смягчили политические нравы. «Постметафизический поворот» в политической этике, отмечает Б. Г. Капустин, оставил за моралью «право законодательствовать в отношении политики». Мораль по-прежнему защищает существующий миропорядок, утрачивая, по мнению автора, свою критическую функцию (см.: Капустин 2004: 188, 177). Речь идет об официальной форме морали, слитой с идеологией властных элит. Но рядом с ней существуют и нелегитимные формы, возникшие в XIX в. в процессе развития революционных, протестных движений – социалистического, анархистского, народнического и т. п. Они следовали собственным принципам морали разного идеологического толка либо вовсе отказывались от нее. Зачастую они просто приспосабливали те или иные нормы нравственности к своим политическим целям, как это сделали социал-реформисты. Последние вместе с тем активно содействовали гуманизации политических нравов, участвуя в пацифистском, антиколониальном и других международных демократических движениях.

Радикальные течения социализма уводили политические нравы по ту сторону добра и закона. Однако вопреки всем нормам морали и права некоторые из них, утопив революционную идею в идеологии национал-шовинизма и расизма, встали на путь массового террора, подавления демократии и экспансионизма. Итальянский социалист Б. Муссолини привел свою страну к фашизму и колониальной войне в Африке. Германский национал-социалист А. Гитлер установил режим, заливший кровью Европу. Устилая трупами путь к мировому господству, гитлеровцы выдавали себя за носителей высокой нравственности. На одном из совещаний группенфюреров СС их руководитель Генрих Гиммлер внушал: «Лишь один принцип должен, безусловно, существовать для члена СС: честными, порядочными, верными мы должны быть по отношению к представителям нашей собственной расы и ни к кому другому» (Нюрнбергский… 1968: 152).

Итальянский социалист Б. Муссолини привел свою страну к фашизму и колониальной войне в Африке. Германский национал-социалист А. Гитлер установил режим, заливший кровью Европу. Устилая трупами путь к мировому господству, гитлеровцы выдавали себя за носителей высокой нравственности. На одном из совещаний группенфюреров СС их руководитель Генрих Гиммлер внушал: «Лишь один принцип должен, безусловно, существовать для члена СС: честными, порядочными, верными мы должны быть по отношению к представителям нашей собственной расы и ни к кому другому» (Нюрнбергский… 1968: 152).

Фашизм – зло лицемерное, циничное, безграничное, абсолютное. Компромисс с ним недопустим. Всякая сделка с дьяволом ведет в ад. Поэтому ничем не оправдано Мюнхенское соглашение и сомнителен по морально-политическим мотивам и последствиям пакт Молотова – Риббентропа. Согласно заповедям святых отцов, зло следует отринуть и с Божьей помощью обратить в прах. Именно так и поступили союзники по антигитлеровской коалиции. Дьявол, однако, неизменно восстает из пепла. И каждый раз в ином обличье. Сегодня – в виде ИГИЛ, террористического псевдогосударства, порожденного исламским фундаментализмом и отравляющего политическую атмосферу во всем мире.

Агрессивное зло вновь выплеснулось на международную арену благодаря поддержке стран, претендующих на роль наставников демократии и морали. В свое время демократическая Европа жестоко поплатилась за то, что толерантно отнеслась к фашистским режимам, за попустительство их агрессивной политике. Какая расплата ждет ее наследников теперь?

Этика как продукт диалектической мысли

Подобно национал-радикалам, большевики вышли из рядов социал-демократии. Но они ворвались на мировую арену с лозунгами пролетарского интернационализма и всемирной победы коммунизма, противоположными крайнему национализму и расизму фашистов. Это была мятежная сила, открыто угрожавшая сокрушить существовавший миропорядок, действовавшая вопреки общепринятым нормам морали и международного права. Коммунисты не нуждались в политической морали, равно как и в этике. Их вождь, ведущий их на завоевание мира, В. И. Ленин, убежденный имморалист в политике, не без удовлетворения констатировал: «…в марксизме от начала до конца нет ни грана этики» (Ленин 1967: 440).

Коммунисты не нуждались в политической морали, равно как и в этике. Их вождь, ведущий их на завоевание мира, В. И. Ленин, убежденный имморалист в политике, не без удовлетворения констатировал: «…в марксизме от начала до конца нет ни грана этики» (Ленин 1967: 440).

Впоследствии пришлось, однако, несколько нарушить доктринальную чистоту Великого Учения. Советскому государству настоятельно требовалось не только политическое, но и моральное признание со стороны других стран. Выход из положения указал диалектический метод, позволяющий легко решить проблему борьбы и единства противоположностей. То, что раньше отрицалось идеологами марксизма-ленинизма, стало трактоваться ими как не только приемлемое, но и необходимое для развития Учения: коммунистическая этика выступила в этой трактовке как доктринальное воплощение прогрессивных тенденций нравственного развития человечества, устремленных к коммунизму. Некоторые заповеди новой морали словно выписаны из Нагорной проповеди. Вместе с другими, вполне коммунистическими, они были собраны в «Моральном кодексе строителя коммунизма», включенном на ХХII съезде КПСС в Программу партии. Таким образом, в истории этических учений возникла еще одна превращенная форма морали, облицованная в данном прецеденте плакатными истинами догматизированного марксизма и декорированная мифами о светлом будущем.

Все, что ни делалось под лозунгами борьбы за коммунизм, объявлялось морально оправданным. С одной стороны, это великие стройки социализма, разгром гитлеровского фашизма, успехи науки и культуры, запуск человека в космос, поддержка международных антивоенных и национально-освободительных движений, соглашения с Западом по вопросам международной разрядки. С другой стороны, это красный террор, ГУЛАГ, преследование инакомыслящих, безумная гонка вооружений, подавление протестных движений в Венгрии и Чехословакии, война в Афганистане.

Все эти противоположные по морально-этическому содержанию явления объединила в единой трактовке диалектика, сведенная «научным коммунизмом» до вульгарной софистики. Стирая грани между добром и злом, она оснастила официальную пропаганду для создания привлекательного образа советской власти – как феномена не только естественно-исторического, но и глубоко нравственного. И в этом был поистине профетический замысел: внушить народу и всему миру веру в то, что любые советские инициативы и действия совершаются во имя всеобщего блага.

Стирая грани между добром и злом, она оснастила официальную пропаганду для создания привлекательного образа советской власти – как феномена не только естественно-исторического, но и глубоко нравственного. И в этом был поистине профетический замысел: внушить народу и всему миру веру в то, что любые советские инициативы и действия совершаются во имя всеобщего блага.

Великий замысел оказался политически весьма продуктивным. Его осуществление позволило обеспечить реализацию доктрины «единства партии и народа» и слитой с ней доктрины морально-политического единства общества, а за пределами страны дало возможность укрепить международную солидарность сторонников мира, демократов, «прогрессивной общественности» с политикой СССР. И не только это. Выступая наследницей традиций высокой нравственности, коммунистическая этика вывела их из сферы «абстрактного гуманизма» прошлого на поле реальной политики, став основанием концепции мирного сосуществования государств различных социальных систем.

Реализация этой концепции была невозможна без определенного уровня взаимного доверия, достижимого лишь при соблюдении главного правила политической морали. По мнению Н. С. Хрущева, доверие было грубо нарушено, когда в мае 1960 г. американцы втайне организовали разведывательный полет Пауэрса над территорией СССР; Москва же, по мнению Вашингтона, сделала то же самое, разместив в 1961 г. свои ракеты на Кубе. И в том и в другом случае каждая из сторон пренебрегла этим «золотым правилом». В результате возникли ненужные для обеих стран, весьма опасные для международной обстановки в целом кризисы в советско-американских отношениях. Благодаря совместным усилиям эти и многие другие конфликты были разрешены в последующие годы посредством политики разрядки международной напряженности. Сегодня разрядка вновь стала актуальной. Неужели компромиссы между «социально близкими» ныне режимами более проблематичны, чем во времена, когда их разделяли «классовые антагонизмы»?

В свое время в конце 1980-х гг. вызванные кризисом СССР социально-политические деформации общества, его мировоззрения создали атмосферу хаоса в сознании и психологии масс. Власть утратила обратную связь с народом. Социум устал отвечать не только ликованием, безропотным послушанием, но и насмешливым цинизмом на призывы партии к беззаветному труду во имя коммунизма, устал терпеть насилие и обман. Массы не выступили в защиту власти, которая не оправдала их ожидания. И она рухнула вместе со своими социальными мифами, политикой и моралью. Их сменили иные мифы, другая мораль, новая политика.

Общий кризис системы сопровождался утратой обществом прежних ценностных ориентаций, вытесняемых далекими от высокой нравственности нравами рыночных отношений. Настало время великой смуты, сопоставимой по влиянию на общественную мораль и государственную политику со смутами начала XVI и XX вв., когда, как и теперь, в Кремле утвердились новые правители: прежде – первые цари новой династии, в прошлом столетии – коммунистические вожди. В такие периоды социум впадает в состояние ресентимента – хаотического смятения умов и чувств. Россия в годы междуцарствия и семибоярщины, по словам историка В. О. Ключевского, переживала время, когда общество охватило «тягостное, исполненное тупого недоумения настроение», когда «надломились политические скрепы общественного порядка», но «оставались еще крепкие связи национальные и религиозные: они и спасли общество» (см.: Ключевский 1988: 46, 47).

Реминисценции подобного рода, похоже, побудили нынешнюю власть передвинуть государственный праздник, отмечавшийся десятилетиями, с седьмого на четвертое ноября – на канонически утвержденный день изгнания под знаменем защиты отечества и православия польских интервентов из Москвы. Тем же, видимо, мотивированы еще два начинания: основание, по примеру народного ополчения 1612 г., Общероссийского народного фронта и последовавшее за этим объявление патриотизма национальной идеей России. Это также продукция диалектической мысли, рефлексирующей теперь в попятном направлении.

Вопрос: зачем понадобилось перебрасывать преемственную связь в запоздавшее Средневековье, замыкая ее на авторитете «симфонии» власти и церкви и разрывая ее с режимом, из которого только что вышла постсоветская правящая элита? Быть может, затем, чтобы придать сакральный оттенок своей связи с народом, исторически канонизировать ее, оградить православную мораль от дурного влияния западных нравов, подпорченных безграничной толерантностью и ненормированной политкорректностью. Возможно, замысел идет и дальше: развить обратные связи власти и общества, минуя их симуляционные формы, опосредованные привластными институтами вроде Общественной палаты при президенте РФ и Советами при министерствах внутренних дел, обороны и т. п. Затея вполне благонамеренная. Но, соблазняясь возвратом в светлое прошлое, обществу стоит не забывать о тех «зияющих высотах» (А. А. Зиновьев), после долгого и мучительного падения с которых оно еще не вполне оправилось.

Сам по себе поиск идеалов востребован постсоветскими переменами. В ситуации, где все продается и покупается, включая власть и национальные интересы, роль морального кодекса стал выполнять рыночный прейскурант. Наивны расчеты власти, что, возвысив его убогую мораль до уровня добродетелей защитников отечества, скрестив с новой мифологией о благотворном всесилии рынка, который наведет порядок в обществе, лишенном благ западной демократии, и превратит его в процветающий социум, это позволит ввести Россию в семью цивилизованных стран. А если что пойдет не так, то «Запад поможет».

Запад отнюдь не всегда готов следовать в отношениях с постсоветской Россией «золотому правилу морали». Напротив, он игнорирует ее интересы всякий раз, когда они не полностью совпадают с его собственными. Это закономерно. Непросто припомнить случаи, когда политика западных стран основывалась на благотворительности. Не считать же таковой исполнение пресловутой «цивилизаторской миссии» в колониальном мире, когда они всегда исходили из своекорыстных интересов и подчинялись жестким правилам конкуренции. Именно направляемая этими правилами внешняя политика Запада стимулировала всестороннюю деградацию России в 1990-е гг. А как только страна встала на путь развития и защиты своих интересов на мировой арене, Запад развернул против нее санкционную и пропагандистскую войны, забывая даже о том, что именно Россия спасла Европу от фашизма.

И сегодня западные политики по-прежнему зачастую политкорректны в отношении сил агрессии и войны и нетерпимы к тем, кто борется с этими силами. Они усматривают злой умысел даже в стремлении России устранить пагубную для всего мира угрозу международного терроризма на Ближнем Востоке, продолжая бессмысленные поиски решения политических вопросов, оставаясь в рамках нравственных контекстов холодной войны.

Мораль и политика: испытание глобализмом

Разрушение миропорядка, основанного на конфронтации двух сверхдержав, радикально изменило общую ситуацию в мире. Глобализация усугубила и ускорила перемены, распространяя их на все страны, все сферы человеческой жизнедеятельности, включая и теневые, далекие от нравственных ценностей. Глобальные контексты не только завязаны на функциональных зависимостях, связаны с чисто технологическими и экономическими факторами, но и напрямую затрагивают взаимодействие морали и политики. Какое место занимает оно в глобальных контекстах, завязанных на функциональных зависимостях, которые зачастую связаны с чисто технологическими и экономическими факторами и потому не задеты моралью? Эти контексты исполнены, по словам В. Б. Голофаста, «рисками и угрозами, наряду с искушениями и соблазнами», отчуждают мораль от человеческого общения: она «как бы вычищается» из них, «от нее остается едва ощутимая пленка внешних приличий, столь же неопределенная как внешний вид, признаки личной культуры или даже психологического состояния партнеров, анонимных интеракций (тем более технически поддерживаемых коммуникаций)» (Голофаст б. г.).

В новых условиях глобализм вообще выводит политические вопросы из морально-этического контекста. Какое же решение он предлагает? Самое радикальное, но объективно необходимое и уже отчасти исполненное: вытеснить политическую мораль из международных отношений, заменив ее организующие и регулирующие функции сетевыми механизмами глобализации. Такая трансформация уже давно идет путем развития коммуникативных средств – Интернета, логистики, космополизации финансово-экономических связей и т. п. Постепенно образуется новое глобально-информационное общество, управление которым, по словам А. П. Кочеткова, «станет осуществляться на основе постепенно формирующегося нового политического режима – нетократизма» (Кочетков 2013: 118).

Сетевые связи материализовали в международных отношениях тотальность как всеобщность действий и состояний. Этот процесс можно трактовать как составную часть становления глобального общества в результате синергетического взаимодействия многообразных сетевых структур. В итоге Homo sapiens оказывается в роли беспомощного насекомого в многослойной паутине, сотканной глобализмом, из которой изгнана мораль, да и политика тоже. Их функции выполняют обезличенные, бездушные механизмы электронных дайджестов, управляющих устроением миропорядка. Не выращивает ли технологический прогресс электронные кущи, обитатели которых живут вне всякой морали, подобно людям, не вкусивших плода с древа познания добра и зла?

Естественно-исторические или данные Свыше формы морали превращаются здесь в технократические, отлученные от гуманистических традиций. Обсуждение этого процесса стало играть заметную роль в сетевых сегментах дискурса, например в материалах «Соционического форума» Интернета (https://www.socioclub.org/club/434/). Под гуманистической моралью, высказывается один из его участников, понимается такая мораль, которая построена на понятиях «добро» и «зло», невыразимых через другие понятия, а в основе технократической морали лежат понятия «функциональность» или «эффективность», описывающие «пользу, приносимую индивидом обществу в целом, а не самому индивиду». Роль индивида сводится при таком подходе к функциям отдельной особи в тоталитарном социуме муравейника.

Глобализация формирует новые типы тоталитаризма, выводит его из национально-государственных границ на широкую международную арену, не затрагивая разве что северокорейский режим, реликт сталинской эпохи. Н. В. Работяжев и Э. Г. Соловьев пишут: «Вся история тоталитарных систем в значительной мере является историей попыток приспособления к условиям меняющегося мира. В рамках этих адаптивных усилий тоталитарные системы проделали довольно значительную эволюцию от классической тоталитарной модели к элементам институционального плюрализма» (Работяжев, Соловьев 2005: 11).

Насилие все чаще реализуется в иных, нежели известные из истории, формах – мягкой силы, принуждения к миру, гибридной войны, пропагандистских кампаний, навязывающих угодные их инициаторам стереотипы нравственности и политического поведения. Но этика насилия по-прежнему предусматривает тотальный контроль над обществом, ограничение политического выбора, свободы слова и мысли человека жесткими рамками предписаний сверху. Глобальный контроль – это глобальное насилие. Для его осуществления не обязательны ни боготворимый фюрер, ни всемогущая партия, ни единственно допустимая национально-государственная идеология. Глобализация смазывает одиозность тоталитаризма, делает его приемлемым для существующего миропорядка.

Более того, облагороженный таким образом феномен глобальной тотальности позиционируется в виде созидательной, чуть ли не благодетельной силы. И в этом есть своя логика. «Политические режимы тотального репрессирования, – пишет политолог М. В. Ильин, – сродни режимам тотального контроля или тотальной же политкорректности – извинительным, а то и благим в глазах общественного мнения, как правило, претендующего на тотальную безошибочность. А раз так, то не может ли самая высокая справедливость, самое страстное желание осчастливить обездоленных, защитить пострадавших, утвердить права меньшинств, покарать их угнетателей и врагов – всюду, всех и навсегда – обернуться еще большей несправедливостью при тотальном или даже тоталитарном подходе?» (Ильин 2003: 213).

На наш взгляд, автор не только верно уловил суть проблемы, но и своим вопросом ввел ее в то проблемное пространство, где тоталитаризм обретает качества не просто исторического, ныне как бы экзотического, а вполне нормального наряду с другими предмета дискуссии.

Едва ли стоит сводить новый тоталитаризм к этически мотивированному насилию в благонамеренных целях. Сохраняя свои родовые черты, он вырастает под влиянием и других факторов, действующих на более обширном идейно-политическом поле. Так, глобализация вынесла на поверхность международной жизни многочисленные террористические организации исламистского толка. А «всякий терроризм, – как справедливо заметил С. А. Эфиров, – это потенциальная или реализовавшаяся тоталитарная диктатура» (Эфиров 2003: 77).

Такая форма тоталитаризма несет в себе гегемонистские интенции, воспринятые от прежних форм и вслед за ними увязываемые с революционным обновлением мира, которое, по замыслу идеологов ИГИЛ, должно завершиться созданием всемирного халифата.

Вообще говоря, новые угрозы продуцирует сама мировая цивилизация своим стихийным развитием, содержащим элементы саморазрушения. В чем здесь исторический смысл? Где источники самоубийственных потенций цивилизации? Они, конечно, связаны с глобальной опасностью терроризма, возрождением конфронтации РФ и НАТО, острыми кризисами на Ближнем Востоке и Украине, углублением социальной пропасти между богатыми и бедными странами. И не угрожает ли стимулированный военными интервенциями Запада исход в шенгенскую зону многомиллионных масс беженцев из мусульманских стран Ближнего Востока и Северной Африки закатом европейской цивилизации, предсказанным в свое время О. Шпенглером?

* * *

Не притязая на эвристические новации, можно наметить лишь гипотетически возможные выходы из этого кризиса, бесспорно, пока что во многом утопичные. Но, полагаю, они указывают перспективные тенденции развития международных отношений и уже сегодня влияют на умонастроения современников в большей мере, чем «тренды», не выходящие за видимые горизонты событий.

Растущее влияние технократии на мировую политику способно в конечном счете установить такой миропорядок, который устранит означенный кризис путем выноса его разрешения за рамки нравственного контекста. В этом случае не «Большой Брат», в духе Оруэлла, а миниатюрный Суперкомпьютер, добру и злу внимая равнодушно, станет контролировать человеческие поступки, а с развитием генной инженерии – и мысли, чувства, остатки моральных мотиваций.

Нельзя исключать и возможность тоталитаристского решения глобальных проблем путем реализации исламистского или иной идеологической окраски проекта Всемирного государства. Едва ли в нем установятся отношения между людьми и народами более гуманные, чем те, которые царят в описанном выше электронном муравейнике, модель которого, впрочем, легко совместима с идеей глобального халифата. Наконец, никто еще убедительно не опроверг марксистскую гипотезу, опирающуюся на анализ социальных противоречий, которые – и это объективный факт – не только не исчезли, но, напротив, обострились, достигли глобальных масштабов и остаются, по убеждению неомарксистов, главным источником мирового зла. Только преодоление этих противоречий, предсказывал один из основоположников «вечно живого» Учения, откроет путь нравственному обновлению мира (Энгельс 1957: 89). И если вопреки разочарованиям, вызванным провалом ленинско-сталинского проекта, марксистская гипотеза реализуется путем мирной эволюции (а это вполне допускает не исковерканный леворадикальными эпигонами марксизм), то мир, предстающий в свете такой коммунистической утопии, безусловно, окажется более предпочтительным, чем то бесчеловечное будущее, которое сулят иные футуристические гипотезы.

Имея в виду эти утопии и попытки реализации их в политической практике, не будем терять надежды на перспективу, вероятность которой удостоверена тысячелетиями развития международных отношений, основанного на соблюдении субъектами мировой политики простого правила: «Относись к другим так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе». Хватит ли у них на это доброй воли и здравого смысла? Вопрос почти риторический.

Литература

Гегель, Г. 1990. Философия права. М.: Мысль.

Голофаст, В. Б. 2004. Глобализация и место морали. Телескоп 2: 2–19.

Гоббс, Т. 1964. О гражданине. О человеке. В: Гоббс, Т., Избранные произведения: в 2 т. Т. 1, 2. М.: Мысль.

Гусейнов, А. А. 1982. Золотое правило нравственности. М.: Молодая гвардия.

Дхаммапада. 1960. М.: Изд-во вост. лит-ры.

Ильин, М. В. 2003. Политическая глобализация: институциональные изменения. Грани глобализации. Трудные вопросы современного развития. М.: Альпина Паблишер.

Кант, И.

1965. Основы метафизики нравственности. В: Кант, И., Соч.: в 6 т. Т. IV. Ч. 1. М.: Мысль.

1994. К вечному миру. В: Кант, И., Соч.: в 8 т. Т. 7. М.: ЧОРО.

Капустин, Б. Г. 2004. Моральный выбор в политике. М.: Изд-во МГУ.

Ключевский, В. О. 1988. Соч.: в 9 т. Т. 3. Ч. 3. М.: Мысль.

Кочетков, А. П. 2013. Нетократизм. Полис 4: 111–121.

Конфуций. 1997. Изречения. 12:2, 15:24. Антология политической мысли (с. 47–56). Т. 1. М.: Мысль.

Кропоткин, П. А. 1922. Этика. Т. 1. Петербург, М.: Голос труда.

Ленин, В. И. 1967. Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 1.

Макиавелли, Н. 1982. Государь. В: Макиавелли, Н., Избранные сочинения (с. 301–378). М.: Худ. лит-ра.

Мамардашвили, М. К. 1990. Как я понимаю философию. М.: Прогресс.

Маркс, К., Энгельс, Ф. 1955. Соч. 2-е изд. Т. 3.

Ницше, Ф. 1990. По ту сторону добра и зла. Кн. 2 (с. 149–326). М.: Сирин.

Нюрнбергский процесс. Т. 3. 1968. М.: Юрид. лит-ра.

Оганисьян, Ю. С.

Б. г. Глобализация и место морали. Московская школа конфликтологии. URL: http://conflictmanagement.ru/globalizacya-i-mesto-morali.

2015. Великая Отечественная – неоконченная война? Полис 3: 9–26.

Поппер, К. 1992. Открытое общество и его враги. Т. 1. М.: Международный фонд «Культурная инициатива».

Путин, В. В. 2016. Интервью немецкому изданию Bild. Ч. 1. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/51154.

Работяжев, Н. В., Соловьев, Э. Г. 2005. Феномен тоталитаризма: политическая теория и метаморфозы. М.: Наука.

Хёсле, В. 2013. Об отношении морали и политики. Полис. Ч. 1(4): 45–61; ч. 2(6): 145–159.

Эфиров, С. А. 2003. Терроризм и перспективы социального согласия: новый формат проблемы. В: Витюк, В. В., Паин, Э. А. (отв. ред.), Терроризм в современном мире: истоки, сущность, направления и угрозы. М.: Институт социологии РАН.

Энгельс, Ф. 1957. Анти-Дюринг. М.: Политиздат.

Как команды выбирают маппул? — CyberSpark

Существует несколько подходов к выбору маппула у команд. Не секрет, что перед каждым матчем команды пикают/банят карты. И в большинстве случаев матч выигрывается уже на этом этапе. Но как все-таки команды выбирают маппул?

Ошибочно полагать, что пики карт можно рассчитать на основе статистики. Вообще статистика очень коварная наука, которая дает много неверностей. Например, она не включает последние изменения в пуле команд. Поэтому нельзя смотреть на процент винрейта команд, исходя из которого и делать выводы.

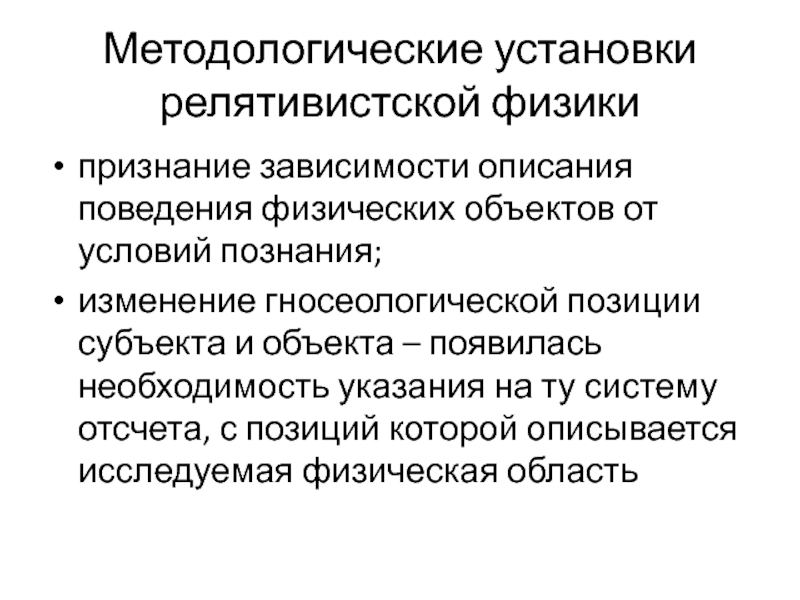

Статистика, безусловно, полезная вещь, но более правильнее смоделировать стратегию выбора карт. Здесь сочетаются целый ряд факторов: оценка команды, результаты, предпочтения. По мере развития CS:GO появились две школы мнений абсолютистская и релятивистская.

Абсолютист и релятивист

Абсолютист — это тип лидера команды, который предпочитает комфорт. Они выбирают свою лучшую карте, даже если это одна из лучших карт противника, потому что у них есть абсолютная уверенность в своей способности победить команду противника.

На противоположной стороне находится релятивист. Подобный тип лидера мыслит в относительной силе. Релятивисты не выберут свою сильную карту, если знают, что противник также силен на ней. Они играют не на своих сильных сторонах, а на слабых соперника. И все равно, что другая карта может быть не лучшим образом подготовлена у своей команды.

И та и другая точка зрения имеет место на жизнь. Как у тех, так и у других есть свои преимущества и недостатки. Первый, как правило, считается безопасным подходом и используется командами или игроками, которые предпочитают комфорт. Последний же больше подходит игрокам или командам, склонным идти на риск.

Трудность в определении оптимального маппула заключается в том, что подход может меняться даже по ходу сезона. Он зависит от настроения игроков и капитана, смены тренеров и пр. Но увидеть разницу между подходами, типами лидеров, можно только на примере двух капитанов.

MSL как абсолютист

MSL — капитан NorthТакие умы, как MSL, как правило, выбирают сильные стороны своей команды, чтобы иметь как можно больше шансов на победу.

MSL олицетворяет собой абсолютиста. Но за свою позицию он часто подвергался критике, поскольку всегда выбирал сильную для команды карту. Его стиль выбора карт имеет свою логику, если учесть, что на протяжении большей части своей карьеры его команды часто были заполнены новичками или игроками, заканчивающими карьеру. С такими игроками имеет смысл иметь исходить из своих сильных сторон, а не вдаваться в истерию и выбирать наугад, устраивая азартные развлечения в важном матче.

Обратная сторона — предсказуемость. Команда может получить преимущество при подготовке, но недостатком послужит тот фактор, что соперники будут заранее знать ее маппул.

Karrigan как релятивист

Karrigan — капитан mousesportsФинн Андерсон часто посматривает на статистику и сыгранные встречи соперника. Это позволяет ему определять сильные и слабые стороны своего коллектива при выборе карт.

Финн Андерсон — противоположность MSL. Если у него будет возможность удивить и обхитрить соперника, он обязательно сделает это. Как и у MSL, его выбор карт основывается на знаниях и полученном опыте. Karrigan запросто подстроиться под игроков, дав им максимум возможностей для реализации потенциала на карте в конкретной ситуации.

Именно поэтому он смог помочь таким командам, как Dignitas/TSM и FaZe. Он был капитаном в этих командах. Финн Андерсон вырастил в этих командах молодых игроков, приспособленных к любой карте. Он именно тот, кто может смоделировать маппул за считанные секунды, основываясь только от игры соперника на определенной карте. Исходя из этого он взвесит все «за» и «против», после чего примет решение.

Показательный пример того — IEM Sydney в 2017 году. FaZe и Astralis были двумя лучшими командами в мире. Но оба коллектива не играли Cobblestone. Поэтому команды решили сыграть в игру, вычеркивая нежелательные карты. Суть задумки была такова: соперник должен был первым пикнуть Cobblestone, чтобы дать возможность сыграть на желанной карте. Karrigan всех обхитрил. Карту пикнули датчане, а победа на ней досталась FaZe. Чуть позже стало ясно, что капитан просто скрывал подготовленность к карте. Этот пример особо показателен, ведь чуть раньше команды уже встречались на Cobblestone. Тогда победа досталась Astralis. Таким образом, Karrigan сыграл на уверенности датчан, будучи хорошо готовым к выбору карты.

Стоит сказать, что большинство капитанов находятся между релятивистом и абсолютистом. И ярким примером служит капитан Astralis gla1ve.

Пример Astralis

gla1ve — капитан AstralisГибридный подход gla1ve ставит соперника в неприятное положение. Он всегда ищет слабые стороны соперника, играя на своих сильных.

Проще рассмотреть на примере подход датчанина к маппулу. Astralis играли против mousesports в рамках ECS Season 6 и ESL Pro league Season 8 Finals. На ECS Season 6 были следующие пики:

- mousesports вычеркнули Overpass.

- Astralis забанили Cache.

- mousesports пикнули Mirage.

- Astralis пикнули Nuke.

- Дейсайдер — карта Dust 2.

Здесь gla1ve явно пошел по абсолютистскому пути. Команда предпочла сыграть на карте Nuke, которая была сильнейшей в маппуле датчан. В результате команда победила mousesports со счетом 2:0.

А вот выбор карт в рамках ESL Pro league Season 8 Finals:

- mousesports вычеркнули Overpass.

- Astralis забанили Cache.

- mousesports пикнули Mirage.

- Astralis пикнули Inferno.

- Дейсайдер — карта Dust 2.

gla1ve пошел на такой трюк вполне осознанно. Он понимал, что «мышки» подготовились к их Nuke. Поэтому решил сыграть на неожиданности, выбрав еще одну свою сильную карту. В то же время Inferno не был лучшей картой в маппуле mousesports. И здесь мы видим релятивистский подход от лидера датской команды.

Два подхода к выбору карт

Теперь вы поняли, каким образом капитаны команд могут перехитрить соперника. Посмотрев на различных капитанов, можно яснее понять разницу между двумя подходами. Абсолютист всегда выберет свою лучшую карту, сведя риски для своей команды к минимуму. Релятивист рискнет, чтобы смутить противника и сыграть на этом. Но эти риски не такие, что команда ныряет в омут с головой. Выбор карты основывается на слабой слабой стороне соперника только в том случае, если капитан уверен в карте.

Теперь, рассмотрев два подхода, вы можете видеть битву команд еще до старта матча. И ведь действительно, что команды начинают игру еще при выборе маппула. Но за этим мало кто следит.

Кейнсианская теория: релятивистское или абсолютистское происхождение

МАЛЬЦЕВ Александр Андреевич

Кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой экономики

Уральский государственный экономический университет

620144, РФ, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45 Контактный телефон: (343) 221-27-10 e-mail: [email protected]

Кейнсианская теория: релятивистское или абсолютистское происхождение1

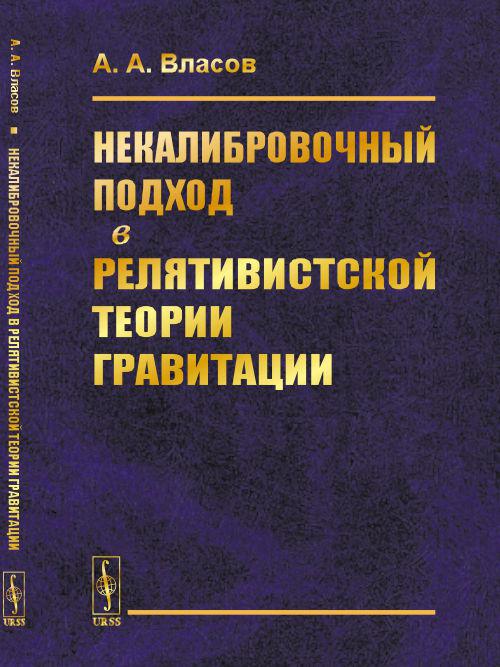

Аннотация. Рассмотрены основные подходы к определению источников происхождения кейнсианской теории. Определен теоретико-методологический каркас исследовательской программы учения Дж. М. Кейнса. Доказан релятивистский характер генезиса кейнсианской революции.

Для представителей гуманитарных наук, в особенности экономистов, попытка проследить то, как направление наших научных изысканий обусловливается обществом, в котором мы живем, является полезным и отрезвляющим упражнением. Все основные повороты в истории экономической мысли … были ответом на изменения политических условий и возможностей.

Myrdal G.K. Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations

На протяжении без малого восьми десятилетий, прошедших с появления в 1936 г. работы Дж. М. Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег», спустя 11 лет названной Л. Клейном «кейнсианской революцией» [1], в литературе, посвященной истории экономического анализа, не затихают споры (см., например, [2-5]) о природе, причине и характере изменения русла «основного течения». Особенно ожесточенные дискуссии вызывают вопросы влияния Zeitgeist 1930-х годов на формирование онтоло-го-методологического каркаса кейнсианского учения. Например, современник «революционных» событий Й. А. Шумпетер еще в 1949 г. доказывал: «исследования Кейнса служат прекрасной иллюстрацией, что видение фактов и смыслов в принципе предшествует аналитической работе» [6. С. 1541]. Один из наиболее известных исследователей творчества кембриджского ученого, профессор Уорикского университета Р. Скидельски абсолютно убежден: «Кейнс никогда бы не написал такого рода книгу, если бы мировая экономика в 1929-1932 гг. не потерпела крах» [7. P. 80]. Развивая эту мысль, английский экономист Э. Конвей трактует научные изыскания главного протагониста данного интеллектуального переворота как «прямой ответ на вызовы Великой депрессии» [8].

Между тем релятивистская интерпретация генезиса кейнсианского учения с самого начала встретила мощную интеллектуальную оппозицию в лице сторонников абсолютистской трактовки эволюции экономической мысли, отстаивающих точку зрения, согласно которой гуманитарные дисциплины являются продуктом интерналистского

1 Статья подготовлена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг. по лоту № 16.740.11.0696 «Компаративный анализ мо-дернизационных стратегий в мировой экономической практике».

© Мальцев Ал. А., 2012

развития научного знания, эпистимологически изолированного от влияний внешнего мира. В качестве примера приведем мнение профессора Софийского университета в Токио Т. Хираи: «„Общая теория“ концентрировалась на теории, и в ней не делается никаких попыток применить ее на практике» [9. P. 38]. В немалой степени вклад в методологическую сумятицу внес сам Дж. М. Кейнс, наделявший идеи, рожденные в сознании ученых, способностью детерминировать социальную реальность и модифицировать хозяйственный ландшафт мировой экономики. «Идеи экономистов и политических мыслителей … в действительности, только они и правят миром. Люди практики … обычно являются рабами какого-нибудь экономиста прошлого», — утверждал британский экономист в своем magna opus [10. С. 350]. Не пытаясь классифицировать данные подходы в априорных терминах «лучше» или «хуже», попытаемся вслед за Р. Скидельски с позиций релятивизма проследить происхождение нового экономического учения, для чего кратко восстановим хозяйственную атмосферу «ревущих двадцатых», что позволит ярче оттенить содержательную часть его узловых пунктов и их соосность с политикой стран-лидеров глобальной экономики того периода.

1920-е годы в США, окончательно перехвативших звание страны-лидера мирового хозяйства у превращавшегося в «больного человека Европы» Соединенного Королевства1, вошли в историю под названием эпохи «иррациональной жизнерадостности» (animal spirits), во время которой «даже вдовы, мелкие фермеры и чистильщики сапог несли свои деньги в беспроигрышное казино (на биржи — А. М.)» [13. P. 3]. Именно в этот период Соединенные Штаты возглавили пелотон технологической гонки, когда их удельный вес в глобальном фонде изобретений (43,7%) в 2,5 раза превысил результат ближайшего «преследователя» — Германии (17,5%) [14. P. 89], а доходы американцев в 1913-1929 гг. ежегодно прирастали на рекордные 1,8% в год против 1,0% в Западной Европе и 1,1% в среднем в мире2. На волне оптимизма, порожденного подготовкой к развертыванию четвертой волны экономической конъюнктуры, инвесторы, словно предвосхищая концепцию «финансовых пузырей» К. Перес [13], начали перемещать капитал из производственных звеньев старого технологического уклада в отрасли, формирующие ядро «новой экономики». Так, за 1923-1929 гг. акции американских электросетевых компаний подорожали на 230% [15. P. 146], Radio Corporation of America (1926-1929 гг.) — на 1 800% [16. P. 121], а капитализация General Motors (1921-1929 гг.) «взлетела» в 40 раз [17], тогда как аналогичный показатель всех компаний «старой» железнодорожной промышленности возрос (1919-1929 гг.) «лишь» в два раза [18. P. 37]. Вместе с тем зачаточный уровень развития инновационных производств — химическая, нефтеперерабатывающая, электротехническая и автомобилестроительная отрасли в 1929 г. создавали не более 1/5 добавленной стоимости в общей структуре промышленного производства США3 — не позволял абсорбировать весь объем финансовых ресурсов, высвобождавшихся из перезревшего технологического уклада. В результате их излишки переливались в другие сектора экономики, в первую очередь «разогревая» рынок недвижимости. В середине 1920-х годов средняя стоимость домовладения в США ежегодно учетверялась, объем выданных ипотечных кредитов за 1919-1928 гг. возрос в 17 раз [21. P. 32], достигнув к 1930 г. 32,9% ВВП4.

Дополнительно жар спекулятивной горячки усиливала политика финансовых властей, поддерживавших экономику, в том числе, естественно, «новых отраслей»,

1 В 1929 г. на долю США приходилось 28,0% мирового ВВП, тогда как у находившегося в зените экономического могущества Соединенного Королевства в 1870 г. данный показатель составлял «лишь» 9,1%. Рассчитано по: [11. С. 503; 12. P. 263].

2 Рассчитано по: [11. С. 511].

3 Рассчитано по: [19. Part 2. P. 666, 674, 675, 679; 20. P. 102].

4 Рассчитано по: [22. P. 70].

дешевыми деньгами (за 1920-1928 гг. ставка рефинансирования Федеральной резервной системы снизилась с 7,0 до 3,5% [23; 24]) и тем самым раздувавших ажиотаж потребительского кредитования. К концу 1920-х годов 88,5% автомобилей, 80,0% фотоаппаратов, 75,0% стиральных машин, 50,0% радиоприемников, холодильников и стиральных машин в США покупалось в рассрочку, а общий объем выданных гражданам потребительских кредитов превысил 7,0% ВВП1. Еще одним катализатором потребительского бума стало снижение фискального бремени для населения. За 1918-1925 гг. максимальная ставка подоходного налога уменьшилась с 76 до 25% [27], а федеральный налог на доходы физических лиц к 1926 г. оплачивали лишь 10% американцев [23]. В итоге консьюмеристская эйфория вкупе со «слепой верой в технологический прогресс» [28. Р. 53] превратилась в драйвер процессов перепроизводства. Например, уже к 1925 г. производственные мощности американской автомобильной промышленности (6 млн автомобилей в год) в 1,5 раза превышали объем спроса [29. Р. 59]. Если учесть, что автомобилестроительная отрасль поглощала 20% производимой в стране стали, 70% листового стекла, 80% резинотехнических изделий и 90% нефтепродуктов [30. Р. 153], то становится очевидным, что «спекулятивный пузырь был обречен на то, чтобы рано или поздно лопнуть» [31. С. 93].

Дальнейшее развитие событий полностью совпадало с известным еще с «тюльпановой лихорадки» XVI столетия наблюдением: «чем больше пузырь, тем болезненнее его сдутие» [32]. С мая 1928 г. по сентябрь 1929 г. средняя цена акций, торгуемых на американских биржах, приросла на 40% [33. С. 61]. К 30 августа 1929 г. рыночная стоимость 135 ведущих промышленных компаний США, по одной из оценок, достигла 154% ВВП [34. Р. 3] (капитализация всего фондового рынка Соединенных Штатов в середине 2007 г. не превышала 144% ВВП [35]). Кульминацией спекулятивной гонки стало начало сентября 1929 г., когда индекс Доу-Джонса поднялся до исторического максимума — 381,17 пункта (рекорд, побитый только спустя 25 лет в ноябре 1954 г.) [33. С. 61]. За этим последовала «жесткая посадка» фондового рынка, который за неделю биржевой паники, начавшейся с событий «черного вторника» 29 сентября 1929 г., потерял 30 млрд дол. [36], что в 1,5 раза превышало расходы Соединенных Штатов на Первую мировую войну [37. Р. 2].

Проблемы финансовых рынков автоматически отразились на реальном секторе экономики. За 1929-1933 гг. промышленное производство в США упало на 47% [38], национальный доход страны уменьшился в 1,5 раза, а уровень безработицы к 1932 г. едва не пробил 25%-ный «порог» (23,6%), что, впрочем, с учетом членов семей составляло практически половину населения страны [39]. Вполне закономерно, что подобное нарушение так называемой «экономической нормальности», появление «черного лебедя» Великой депрессии, фактически закрепившие окончательный переход экономической системы капитализма из упорядоченного состояния «вечного покоя» в фазу «вечного кризиса» с имманентно присущей ей анархией производства, требовали кардинального пересмотра фундаментальных основ неоклассической теории, «ибо в войну в окопах нет атеистов, а в условиях кризиса трудно встретить либертарианцев» [40].

Революционный мятеж против казавшихся непоколебимыми и до этого претерпевавших лишь незначительное ретуширование теоретико-методологических устоев доктрины Ыввег 1шге возглавил ученик А. Маршалла Дж. М. Кейнс (1883-1946 гг.). Для начала следовало решительно порвать с эпикурейскими представлениями о человеке как рациональном потребителе. Одновременно приходилось высвобождаться из плена иллюзий о возможности достижения саморегулируемыми рыночными силами равновесного состояния при анемичных усилиях со стороны государства. При этом синхронность сползания хозяйственных систем развитых стран в пучину депрессии,

1 Рассчитано по: [22. Р. 70; 25. С. 221; 26. Р. 80-81].

а также глубина и продолжительность кризисных явлений, поразивших мировое хозяйство (за 1929-1933 гг. глобальный ВВП снизился на 1/10, промышленное производство — на 1/3, а мировая торговля «сжалась» на 1/4 [41. P. 28]), обусловливали высокую скорость распространения идей английского ученого. В этом плане неудивительно единство большинства экспертов в том, что в эпоху «безвременья между двумя катастрофами» [42. С. 768] в экономической науке произошла настоящая кейнсианская революция, «в большей степени, чем смитианская, рикардианская, или джевонсианская, заслуживающая писаться без кавычек» [3. P. 121]. Именно кейнсианству удалось сначала совершить подлинный переворот в практике государственной политики, а после Второй мировой войны утвердиться в качестве основного канона мейнстрима. Теоретикометодологический каркас новой исследовательской программы экономической науки, «экономики перевернутого вверх дном мира» [43. P. 174], системным обобщением которой стала вышедшая в свет в 1936 г. «Общая теория занятости, процента и денег», формировался следующими основными положениями.

Во-первых, в отличие от неоклассической ортодоксии, утверждающей предопределенность будущего и наделяющей хозяйствующих субъектов даром совершенного предвидения, онтологической сердцевиной кейнсианской парадигмы стал феномен неустранимой неопределенности. «Мы не знаем, — писал Дж. М. Кейнс в 1937 г., — что готовит нам будущее, кроме того, что оно будет сильно отличаться от всего того, что мы могли предсказать»1. Соответственно, неполнота информации о грядущих событиях расстраивает точный механизм расчета оптимальной траектории достижения консью-меристского счастья, что, в свою очередь, провоцирует участников рынка к чрезмерным — в целях хеджирования рисков — сбережениям, размывающим фонд потребления, дестимулирующим инвестиционную деятельность и в конечном счете раскручивающим маховик безработицы. Этот психологический закон, истоки которого восходят к знаменитому памфлету Б. Мандевилля «Басня о пчелах» (1714 г.), получил окончательное методологическое оформление в кейнсианском «парадоксе бережливости», согласно которому «сбережения на черный день приближают его наступление» [45]. Как следствие, атмосфера мрачных ожиданий с царящим в ней духом «вечного страха перед будущим» разрушает среду обитания рационального homo economicus, знающего свое «будущее наперед, до скончания веков» [31. С. 116, 123]. Все это предопределило переход экономической науки от мышления в рамках долгосрочной перспективы к рассуждениям в терминах краткосрочного анализа. «Недостаток „длинного периода“, — иронично замечал Дж. М. Кейнс, — заключается в том, что в долгосрочном периоде все мы будем мертвы», тогда как «… великое преимущество „короткого периода“ в том, что в краткосрочном периоде все мы еще живы»2.

Во-вторых, привнесение в экономическую теорию отличных от рационального гедонизма факторов неопределенности и пессимистических настроений породило «кейнсианского человека», принимающего, в противовес своему маржиналистскому «предшественнику», инвестиционные решения под воздействием «спонтанного оптимизма, а не математических расчетов»3. Вполне естественно, что дематематизация психологической природы человека привела к разрыву теории Дж. М. Кейнса со статичной ньютоновской парадигмой, которая после встраивания в общественные науки превратилась в догмат о рынке как автоматической системе с инсталлированным в нее механизмом самовозвращения в точку покоя после колебаний, вызванных сжатием совокупного спроса. Так, британский исследователь полагал, что рыночная экономика в отличие от маятника лишена способности к рекурсии в равновесное состояние

1 Цит. по: [44. P. 213].

2 Там же.

3 Цит. по: [46. P. 333].

[31. С. 110], а людей нельзя уподоблять одинаковым биллиардным шарам из метафоры (1740 г.) Д. Юма, которые «равномерно катятся по гладкой поверхности стола» [47. Р. 10]. Реалистичная прорисовка психологических аспектов рыночного поведения хозяйствующих субъектов затрудняла использование неоклассического допущения об абсолютной рациональности, наделявшей изолированных друг от друга «компетентных эгоистов» одинаковым объемом информации, что позволяло отстраивать экономическую политику, базируясь лишь на решениях, принимаемых атомизированным индивидом. Окончательно отказавшись от джевонсианских догматов ортодоксального утилитаризма, Дж. М. Кейнс вернул в экономическую науку принципы методологического холизма, постулирующие невозможность выхолащивания сложной и неоднородной структуры общества до простой совокупности бытия его частных членов. Эти онтологические сдвиги ознаменовали переход «магистрального течения» от зауженного микро- к широкому макроэкономическому уровню исследований, открывшему дорогу анализу таких емких категорий, как «капитализм» и «экономическая система», остававшихся на периферии научных интересов «мейнстримных» экономистов маржиналист-ской эпохи [48. Р. 171]. Примечательно, что кембриджский профессор считал себя в известной степени последователем меркантилистов, во главу угла методологии которых также ставились задачи «управления экономической системой в целом и обеспечение оптимальной занятости всех ее внутренних ресурсов» [49. Р. 309].

В-третьих, в противовес неоклассикам сторонники кейнсианского учения исходили из неидеальности институциональной среды и настаивали на расширении регулятивных функций государства в целях снижения «силы трения» между разновекторными интересами внутри различных социальных групп. Активное вмешательство «видимой руки» государственных институтов в свободную игру рыночных сил неустойчивой хозяйственной среды, населенной «несовершенными» существами, требовалось также для снабжения участников экономической деятельности недоступной для каждого из них по отдельности информацией в целях уменьшения градуса неопределенности и размораживания инвестиционной активности. Формирование устойчивого личного и инвестиционного спроса в новой экономической модели предполагало отказ от «робких» маршаллинских фискально-монетарных мер и переход к расширению арсенала приемов макроэкономического регулирования «принятием на себя все большей ответственности за прямую организацию инвестиций … во имя общих социальных выгод» [10. С. 156]. Фактически кейнсианство завершило начатую еще «поздними» маржиналистами «реабилитацию» права государства на укрощение вышедшей из «автоматического» режима рыночной стихии. Однако вряд ли можно считать справедливыми частые обвинения Дж. М. Кейнса в апологетизации концепции «тотального государства», оруэлловского Большого Брата (1949 г.), следящего за всеми сторонами общественной жизнедеятельности и обладающего правом вмешиваться в частную жизнь граждан [50. Р. 7]. Предостерегая от подобных упрощенных трактовок, английский экономист четко обозначил пределы проникновения правительства в хозяйственный механизм, ограничив их выполнением социальных обязательств и воздействием на уровень потребления через механизм «социализации инвестиций», т. е. возложением на государство задачи осуществления большей части капитальных вложений в экономику. При этом, по мнению ученого, «социализация инвестиций не требует от государства обобществления средств производства и не означает установления диктатуры над всеми остальными сферами экономической жизни общества» [51. Р. 649].

В-четвертых, Дж. М. Кейнс подверг критическому анализу исходный постулат неоклассической экономической теории — равенство Ж.-Б. Сэя, аксиоматизирующее невозможность кризисов перепроизводства в идеальной рыночной системе с эластичной взаимозависимостью спроса и предложения, что обеспечивает «саморассасывание»