Моральные чувства и их виды

Для того чтобы объяснить, что такое моральные чувства, следует для начала определить, что такое чувства вообще. Итак, если сравнивать такие понятия, как «восприятие», «ощущения», «мышление» с «чувством», то в первом случае мы просто отображаем воспринятое нами, во втором же мы проявляем своё непосредственное отношение к происходящему. Чувства – это личностное отношение индивида к познаваемому и к самому себе.

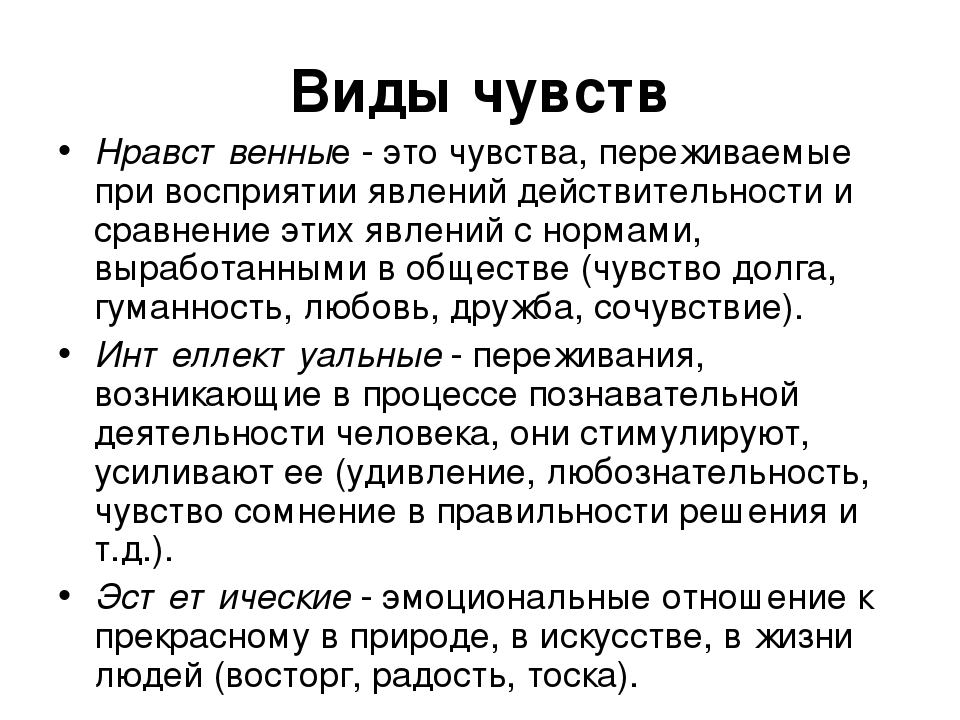

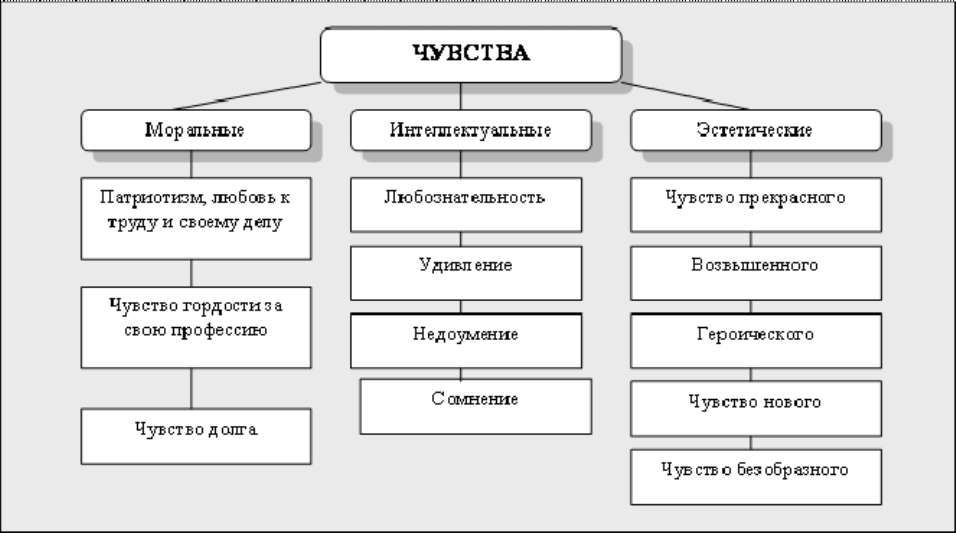

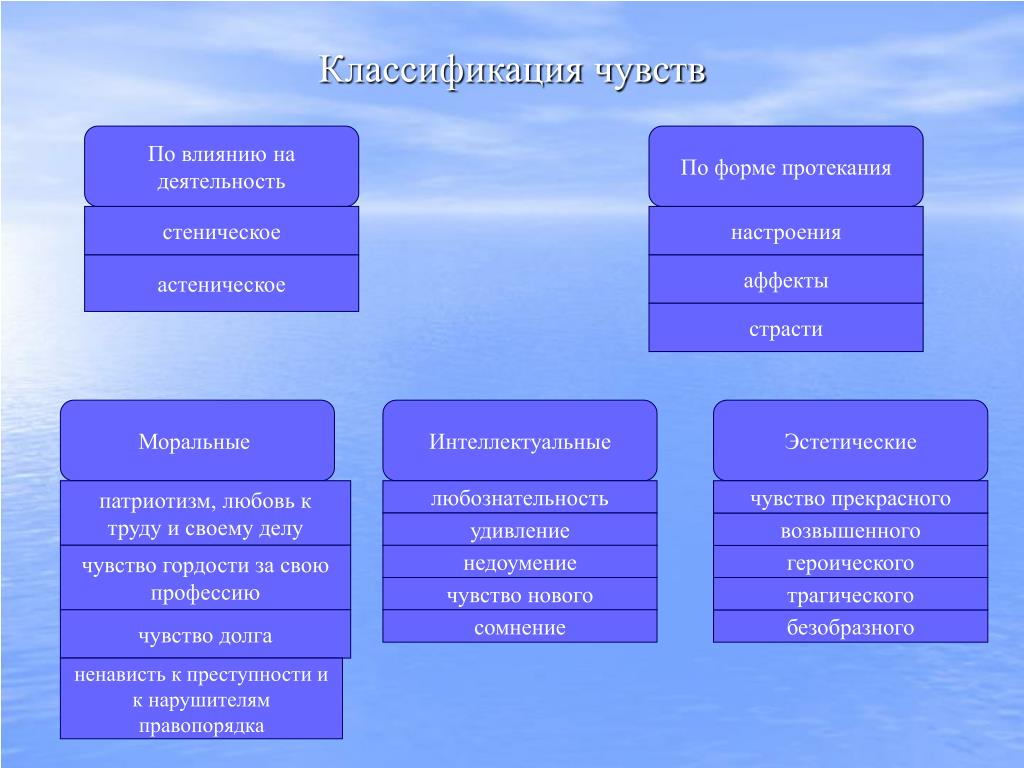

Различают высшие (нравственные, эстетические, интеллектуальные) и низшие (удовлетворение физических и физиологических потребностей) чувства.

Моральные чувства возникают под влиянием общества. В каждом социуме существуют определенные рамки дозволенного. К примеру, то, что принято у славян, может быть отвергнуто арабами, и наоборот. Общество устанавливает свои нормы, затем человек вбирает в себя эти нормы и живет в соответствии с ними. Что же будет, если конкретная личность откажется действовать в соответствии с моралью?

В случае несоблюдения этих норм, человек может вызвать отрицательное отношение к себе, которое выражается в чувствах угрызения совести, вины, стыда. Также туда можно отнести чувства зависти, жалости, ревности. Вне всякого общества у человека не было бы понятия о приличии или неприличии своих поступков, о красоте или уродстве своего лица и т.д. И всё же, как понять, что такое «норма» и кем она устанавливается?

Также туда можно отнести чувства зависти, жалости, ревности. Вне всякого общества у человека не было бы понятия о приличии или неприличии своих поступков, о красоте или уродстве своего лица и т.д. И всё же, как понять, что такое «норма» и кем она устанавливается?

В последнее время в мире произошли изменения, переоценки ценностей. Как по мне, в социальной сфере самым заметным изменением является сексуальная революция. То, что считалось раньше безнравственным – сейчас поднимается до нормы. К примеру, на данный момент считается нормой, что невеста до свадьбы уже не девственница, в былые времена подобная оплошность была бы позором на весь род и презрением девушки блюстителями морали.

Другой пример. Моральным ли будет убийство человека? Как по мне, однозначный ответ дать нельзя. Нужно смотреть по обстоятельствам, по контексту. Было ли это в целях самозащиты, возможно, это была месть или это просто действие на основе алчности? Исходя из ответа, можно сделать вывод о моральности и судить, будет ли это преступлением вообще.

Эти примеры я привожу для того, чтобы показать, что мораль

Что же тогда будет мерилом морали, как не черно-белое разделение на «хорошо» и «плохо»? Я полагаю, что нельзя однозначно сказать, что всё нехорошее – плохое, и наоборот, всё неплохое – хорошее. Если основой морали является совесть – то задачей правильного её взращивания у человека будет демонстрация того, что только широкий кругозор и гибкое мышление отдельно взятого человека, а не всего общества, может иметь право быть мерилом, ибо общество часто может ошибаться, будучи попросту однобоким.

И всё же, мораль нам нужна для того, чтобы поддерживать видимость порядка в обществе. Мораль нужна нам также, как и религия, ведь они помогают контролировать людей. Ведь не было бы у нас нравственных понятий – мы бы просто вернулись к истокам первобытного устоя. Мораль – это отражение степени развития социума и она является неотъемлемой частью его градации.

Мораль – это отражение степени развития социума и она является неотъемлемой частью его градации.

Итак, чтобы подытожить сказанное, хотелось бы сделать акцент на ряде понятий:

Чувство – это наша реакция на происходящее вокруг;

Моральное чувство – это наша реакция на определенные нравственные ценности, которые сформировались под влиянием общества.

Моральные чувства, наравне с эстетическими и интеллектуальными, относятся к высшим чувствам, тогда как к низшим чувствам относится удовлетворение физических и физиологических потребностей.

Моральные чувства — это… Что такое Моральные чувства?

- Моральные чувства

- — переживания, связанные с морально-нравственной оценкой окружающей действительности, самого себя, системы межличностных отношений.

Психология человека от рождения до смерти.

- Монологическая речь

- Морфологические элементы

Смотреть что такое «Моральные чувства» в других словарях:

НРАВСТВЕННЫЕ ЧУВСТВА, МОРАЛЬНЫЕ ЧУВСТВА — чувства, переживаемые людьми при восприятии явлений действительности и сравнение этих явлений с нормами, выработанными обществом. К нравственным чувствам относят чувство долга, гуманность, доброжелательность, любовь, дружбу, патриотизм,… … Профессиональное образование. Словарь

ЧУВСТВА — (моральные) эмоциональная сторона духовной деятельности личности, характеризующая наряду с убеждениями ее субъективную моральную позицию. По своей психологической природе Ч. это устойчивые условно рефлекторные образования в сознании человека,… … Словарь по этике

чувства — высшая форма эмоционального отношения человека к предметам и явлениям действительности, отличающаяся относительной устойчивостью, обобщенностью, соответствием потребностям и ценностям, сформированным в его личностном развитии.

В отличие от… … Большая психологическая энциклопедия

В отличие от… … Большая психологическая энциклопедияЧУВСТВА НРАВСТВЕННЫЕ — – чувства справедливости, долга, чести, совести, достоинства и т. д. Ч. н. подготавливают, настраивают поведение и деятельность личности в соответствии с принятыми правилами и требованиями. Ч. н. включают единство рационального и эмоционального и … Энциклопедический словарь по психологии и педагогике

НРАВСТВЕННОГО ЧУВСТВА ТЕОРИИ — разновидность аппробативных теорий; субъективно идеалистические этические концепции, в к рых происхождение морали и ее природа объясняются посредством особого рода чувств, присущих человеку. Школа Н. ч. существовала в Англии в XVII XVIII вв. (А.… … Словарь по этике

СУЖДЕНИЯ МОРАЛЬНЫЕ — СУЖДЕНИЯ МОРАЛЬНЫЕ суждения (высказывания), выражающие моральную оценку “X есть добро (зло)” или норму, предписание “Должно (запрещено) (осуществить) X”. В естественном языке суждения морали выражаются в разнообразных языковых конструкциях… … Философская энциклопедия

ЭМОТИВИЗМ — (англ.

emotive волнующий, возбуждающий, от лат. emoveo волную, потрясаю) метаэтическая теория, согласно которой главная функция этических (оценочных и императивных) высказываний выражать эмоции говорящего и возбуждать соответствующие чувства и… … Философская энциклопедия

emotive волнующий, возбуждающий, от лат. emoveo волную, потрясаю) метаэтическая теория, согласно которой главная функция этических (оценочных и императивных) высказываний выражать эмоции говорящего и возбуждать соответствующие чувства и… … Философская энциклопедияЭмоции — (от фр. emotion волнение, возбуждение) субъективные состояния человека и животных, связанные с оценкой значимости для индивида действующих на него внешних или внутренних раздражителей и выражающиеся, прежде всего, в форме непосредственных… … Википедия

Эмоциональность — Эмоции (от фр. emotion волнение, возбуждение) субъективные состояния человека и животных, связанные с оценкой значимости для индивида действующих на него внешних или внутренних раздражителей и выражающиеся, прежде всего, в форме… … Википедия

НРАВСТВЕННОЙ САНКЦИИ ТЕОРИИ — или а п п р о б а т и в н а я э т и к а (от лат. approbatio – одобрение, санкция), – класс этич.

73. ПРИЗНАКИ МОРАЛЬНЫХ ЧУВСТВ. Теория справедливости

73. ПРИЗНАКИ МОРАЛЬНЫХ ЧУВСТВ

В следующих разделах я буду обсуждать несколько аспектов трех стадий морали более детально. Понятие морального чувства, природа трех психологических законов и процесс, благодаря которому они выполняются, требуют дальнейших комментариев. Обращаясь к первому из этих вопросов, я должен объяснить, что буду использовать старый термин «чувство» (sentiment) для обозначения постоянных упорядоченных семейств управляющих диспозиций, таких как чувство справедливости и человеческая любовь (§ 30), а также постоянной привязанности к конкретным индивидам или ассоциациям, которая занимает центральное место в жизни человека. Итак, у нас есть моральные и естественные чувства. Термин «установка» (attitude) я использую более широко.

Главные черты моральных чувств могут быть, вероятно, наилучшим образом прояснены посредством рассмотрения разных вопросов, которые возникают при попытке охарактеризовать их, и различных переживаний, в которых они проявляются17. Стоит рассмотреть их отличие как друг от друга, так и от тех естественных установок и чувств, с которыми их можно спутать. Так, прежде всего, возникают следующие вопросы, (а) Каковы те лингвистические выражения, которые используются для выражения конкретного морального чувства, и каковы существенные вариации, если таковые имеются, этих выражений? (б) Каковы характерные поведенческие признаки данного чувства и каковы способы, которыми человек обычно показывает, что он чувствует? (в) Каковы характерные ощущения и кинестетические чувства, если таковые имеются, которые связаны с моральными эмоциями? Когда человек сердится, он, например, ощущает жар; он может дрожать и испытывать спазмы живота. Он может быть не в состоянии говорить без дрожи в голосе; и, возможно, он не может воздержаться от жестикуляции. Если имеются такого рода характерные ощущения и поведенческие проявления морального чувства, они не составляют чувства вины, стыда, возмущения и т. п. Эти характерные ощущения и проявления не являются ни необходимыми, ни достаточными в конкретных случаях чувства вины у какого-то человека, стыда или возмущения. Это не значит отрицания того, что некоторые характерные ощущения и поведенческие проявления волнения могут быть необходимыми, если человек переполнен чувством вины, стыда или возмущения. Но для наличия этих чувств часто достаточно того, что человек искренне говорит, что он чувствует вину, стыд или возмущение и что он готов дать подходящее объяснение того, почему он чувствует это (в предположении, конечно, что он принимает это объяснение как правильное).

Он может быть не в состоянии говорить без дрожи в голосе; и, возможно, он не может воздержаться от жестикуляции. Если имеются такого рода характерные ощущения и поведенческие проявления морального чувства, они не составляют чувства вины, стыда, возмущения и т. п. Эти характерные ощущения и проявления не являются ни необходимыми, ни достаточными в конкретных случаях чувства вины у какого-то человека, стыда или возмущения. Это не значит отрицания того, что некоторые характерные ощущения и поведенческие проявления волнения могут быть необходимыми, если человек переполнен чувством вины, стыда или возмущения. Но для наличия этих чувств часто достаточно того, что человек искренне говорит, что он чувствует вину, стыд или возмущение и что он готов дать подходящее объяснение того, почему он чувствует это (в предположении, конечно, что он принимает это объяснение как правильное).

Это последнее наблюдение ставит главный вопрос об отличении моральных чувств от других эмоций и друг от друга, а именно: (г) Каков определяющий тип объяснения, требуемый для наличия морального чувства, и как объяснение одного чувства отличается от объяснения другого? Так, когда мы спрашиваем кого-либо, почему он чувствует вину, какого ответа мы ожидаем? Конечно, не всякий ответ приемлем. Простого указания на предполагаемое наказание недостаточно; это могло бы быть объяснением страха или боязни, но не чувства вины. Аналогично, упоминание вреда или неприятностей, которые выпали человеку вследствие прошлых его поступков, объясняют чувства сожаления, но не вины, и, тем более, не чувство раскаяния. Конечно, страх и боязнь часто сопровождают чувство вины по вполне понятным причинам, но эти эмоции не должны быть смешиваемы с моральными чувствами. Мы не должны предполагать, таким образом, что переживание вины есть нечто вроде смеси страха, боязни и сожаления. Боязнь и страх не являются нравственными чувствами вообще, а сожаление связано с некоторым видением нашего собственного блага, будучи результатом, скажем, неудачи в продвижении наших интересов некоторым благоразумным образом. Даже такие явления, как невротическое чувство вины и другие специальные случаи, воспринимаются как чувство вины, а не просто как иррациональные страхи и боязнь со специальным объяснением отклонения от нормы.

Простого указания на предполагаемое наказание недостаточно; это могло бы быть объяснением страха или боязни, но не чувства вины. Аналогично, упоминание вреда или неприятностей, которые выпали человеку вследствие прошлых его поступков, объясняют чувства сожаления, но не вины, и, тем более, не чувство раскаяния. Конечно, страх и боязнь часто сопровождают чувство вины по вполне понятным причинам, но эти эмоции не должны быть смешиваемы с моральными чувствами. Мы не должны предполагать, таким образом, что переживание вины есть нечто вроде смеси страха, боязни и сожаления. Боязнь и страх не являются нравственными чувствами вообще, а сожаление связано с некоторым видением нашего собственного блага, будучи результатом, скажем, неудачи в продвижении наших интересов некоторым благоразумным образом. Даже такие явления, как невротическое чувство вины и другие специальные случаи, воспринимаются как чувство вины, а не просто как иррациональные страхи и боязнь со специальным объяснением отклонения от нормы. В таких случаях всегда предполагается, что более глубокое психологическое исследование откроет (или уже открыло) существенное сходство этих ощущений вины.

В таких случаях всегда предполагается, что более глубокое психологическое исследование откроет (или уже открыло) существенное сходство этих ощущений вины.

Вообще, необходимым признаком моральных чувств и частью того, что отличает их от естественных установок, является то, что объяснение человеком его переживаний опирается на моральные понятия и связанные с ними принципы. Его объяснение своих чувств сводится к познанию правильного и неправильного (того, что такое хорошо и что такое плохо). Когда мы подвергаем сомнению это объяснение, в качестве контрпримеров мы склонны приводить различные формы чувства вины. Это понятно, поскольку самые ранние формы чувства вины — это чувство авторитарной вины, и вряд ли можно стать взрослым, не имея того, что можно назвать остаточным чувством вины. Например, человека, воспитанного в строгой религиозной секте, возможно, учили, что посещение театра неправильно. Хотя он больше и не верит в это, он все еще чувствует вину при посещении театра.

Но это не настоящее чувство вины, поскольку он не собирается извиняться перед кем-либо и не решает никогда больше не ходить на пьесы и т. п. Действительно, он, скорее, скажет, что ощущает некоторую неловкость и похожие чувства, напоминающие те, которые он испытывал во время ощущения вины. В предположении обоснованности договорной доктрины объяснения некоторых моральных чувств опираются на принципы правильности, которые были бы выбраны в исходном положении, в то время как другие моральные чувства связаны с понятием блага. Например, человек чувствует вину, потому что он знает, что он взял большую, чем ему положено (некоторой справедливой схемой), долю, или потому, что он нечестно поступил с другими. Или человек чувствует стыд, потому что он струсил и не высказал своего мнения. Ему не удалось жить согласно концепции моральной ценности, которую он поставил себе целью достичь (§ 68). Моральные чувства отличаются друг от друга принципами и их нарушениями (faults), к которым обращаются при объяснении чувств. По большей части, характерные ощущения и поведенческие проявления одинаковы, представляя собой психологические нарушения и обладая общими чертами таковых.

п. Действительно, он, скорее, скажет, что ощущает некоторую неловкость и похожие чувства, напоминающие те, которые он испытывал во время ощущения вины. В предположении обоснованности договорной доктрины объяснения некоторых моральных чувств опираются на принципы правильности, которые были бы выбраны в исходном положении, в то время как другие моральные чувства связаны с понятием блага. Например, человек чувствует вину, потому что он знает, что он взял большую, чем ему положено (некоторой справедливой схемой), долю, или потому, что он нечестно поступил с другими. Или человек чувствует стыд, потому что он струсил и не высказал своего мнения. Ему не удалось жить согласно концепции моральной ценности, которую он поставил себе целью достичь (§ 68). Моральные чувства отличаются друг от друга принципами и их нарушениями (faults), к которым обращаются при объяснении чувств. По большей части, характерные ощущения и поведенческие проявления одинаковы, представляя собой психологические нарушения и обладая общими чертами таковых.

Стоит заметить, что одно и то же действие может возбуждать несколько моральных чувств сразу, если, конечно, как это часто и случается, каждому может быть дано подходящее объяснение (§ 67). Например, человек, который жульничает, может чувствовать и вину, и стыд; вину из-за того, что он злоупотребил доверием и нечестно извлек преимущества для себя, и вина является реакцией на ущерб другим; стыд, поскольку из-за использования таких средств он предстал в своих собственных глазах (и глазах других) как слабый и ненадежный человек, который прибегает к нечестным и недостойным средствам для достижения своих целей.

Эти объяснения апеллируют к различным принципам и ценностям, позволяя различить соответствующие чувства; оба объяснения часто оказываются верными. Мы можем добавить, что для обладания человеком моральным чувством не необходимо, чтобы каждое утверждение в его объяснении было истинным; достаточно того, что он принимает это объяснение. Человек, таким образом, может заблуждаться, думая, что он взял больше, чем ему полагается. Он может быть невиновен. Тем не менее, он чувствует вину, поскольку его объяснение — нужного рода, и, хотя оно ошибочно, мнения человека искренни.

Он может быть невиновен. Тем не менее, он чувствует вину, поскольку его объяснение — нужного рода, и, хотя оно ошибочно, мнения человека искренни.

Далее, есть группа вопросов об отношении моральных установок к поступкам: (д) Каковы характерные намерения, старания и склонности человека, переживающего данное чувство? Какого рода вещи он намерен делать, или обнаруживает, что не может сделать? Человек в гневе в типичном случае старается нанести ответный удар или блокировать цели того, на кого он сердит. Мучаясь, скажем, виной, человек желает действовать должным образом в будущем и соответствующим образом стремится модифицировать свое поведение. Он склонен признать то, что сделал, и просить о восстановлении исходного положения, готов принять наказание и требования возмещения ущерба; он обнаруживает, что менее склонен осуждать других, когда они поступают неправильно. Конкретная ситуация будет определять, какая из этих диспозиций будет реализована; и мы можем также допустить, что семейство выводимых диспозиций варьируется в соответствии с моралью индивида. Ясно, например, что типичные выражения вины и подходящие объяснения будут различаться по мере того, как идеалы и роли морали ассоциации становятся более сложными и требовательными; а эти чувства, в свою очередь, будут отличаться от эмоций, связанных с моралью принципов. В справедливости как честности эти вариации объясняются, в первую очередь, содержанием соответствующего морального взгляда. Структура предписаний, идеалов и принципов показывает, какого типа объяснения требуются.

Ясно, например, что типичные выражения вины и подходящие объяснения будут различаться по мере того, как идеалы и роли морали ассоциации становятся более сложными и требовательными; а эти чувства, в свою очередь, будут отличаться от эмоций, связанных с моралью принципов. В справедливости как честности эти вариации объясняются, в первую очередь, содержанием соответствующего морального взгляда. Структура предписаний, идеалов и принципов показывает, какого типа объяснения требуются.

Мы можем далее спросить: (е) Какие эмоции и реакции ожидает человек, испытывающий какое-то конкретное чувство, со стороны других людей? Как он предвосхищает их реакцию на него, скажем, в своих различных искаженных интерпретациях поведения других в отношении его? Так, человек, ощущающий вину, признающий, что его поступки являются преступлением против законных притязаний других людей, ожидает, что эти другие будут осуждать его поведение и пытаться наказать его различными способами. Он также предполагает, что третья сторона будет относиться к нему с негодованием. Человек с чувством вины, таким образом, относится с пониманием к осуждению и негодованию со стороны других и к тем неясностям, которые из-за этого возникают. Напротив, ощущающий стыд человек ожидает насмешек и презрения. Он лишен стандартов совершенства, уступил слабости и показал себя недостойным ассоциации, в которой состоят разделяющие его идеалы люди. Он опасается, что будет отвергнут, сделается объектом презрения и насмешек.

Человек с чувством вины, таким образом, относится с пониманием к осуждению и негодованию со стороны других и к тем неясностям, которые из-за этого возникают. Напротив, ощущающий стыд человек ожидает насмешек и презрения. Он лишен стандартов совершенства, уступил слабости и показал себя недостойным ассоциации, в которой состоят разделяющие его идеалы люди. Он опасается, что будет отвергнут, сделается объектом презрения и насмешек.

Именно потому, что в объяснениях чувства вины и стыда используются разные принципы, мы предвосхищаем различные установки у разных людей. Вообще говоря, вина, возмущение и негодование взывают к концепции правильности, в то время как стыд, презрение и высмеивание апеллируют к концепции блага. Эти замечания очевидным образом распространяются на чувства обязанности и обязательства (если такие имеются) и на уместную гордость и чувство собственного достоинства.

Наконец, мы можем спросить: (ж) Каковы характерные побуждения к действиям, приводящим к возникновению морального чувства, и как это чувство обычно объясняется? Здесь вновь встречаются уже отмеченные различия между моральными эмоциями. Чувства вины и стыда имеют разный контекст и преодолеваются разными способами, и эти вариации отражают определяющие принципы, с которыми они связаны, и их особый психологический базис. Так, например, вина облегчается возмещением и прощением, которые могут привести к примирению; стыд же проходит благодаря исправлению пороков, обновлением веры в совершенство личности. Ясно также, что возмущение и негодование имеют свои характерные способы разрешения, поскольку первое причиняется тем, что мы считаем ущербом, нанесенным нам, а второе относится к ущербу, нанесенному другому.

Чувства вины и стыда имеют разный контекст и преодолеваются разными способами, и эти вариации отражают определяющие принципы, с которыми они связаны, и их особый психологический базис. Так, например, вина облегчается возмещением и прощением, которые могут привести к примирению; стыд же проходит благодаря исправлению пороков, обновлением веры в совершенство личности. Ясно также, что возмущение и негодование имеют свои характерные способы разрешения, поскольку первое причиняется тем, что мы считаем ущербом, нанесенным нам, а второе относится к ущербу, нанесенному другому.

И все же различия между чувствами вины и стыда настолько велики, что полезно обратить внимание, как они соответствуют различиям, проведенным между разными аспектами морали. Как мы видели, нехватка какой-либо добродетели может привести к стыду; достаточно того, чтобы человек высоко ценил те поступки, которые он причисляет к своим совершенствам (§ 67). Аналогично, неправильные действия всегда ведут к осознанию вины, если другим каким-то образом причинен ущерб или нарушены их права. Так, вина и стыд отражают озабоченность относительно других и себя, которая всегда должна наличествовать в моральном поведении. Тем не менее, некоторые добродетели, а, значит, и придающие им значимость моральные качества, более типичны с точки зрения одного чувства, чем другого, и, следовательно, более тесно связаны с ним. Так, в частности, моральные качества действий, выходящих за пределы долга, обеспечивают появление стыда; действительно, они представляют более высокие формы морального совершенства, человеческую любовь и самообладание, и выбирая их, человек рискует не соответствовать их сущностной природе. Было бы ошибкой, однако, выделять одно чувство по сравнению с другим в полной моральной концепции. Теория правильности и справедливости основана на представлении о взаимности, которое примиряет точки зрения «Я» и других как равных моральных личностей. Эта взаимность приводит к тому, что обе точки зрения характеризуют как моральное мышление, так и чувство, в приблизительно равной мере.

Так, вина и стыд отражают озабоченность относительно других и себя, которая всегда должна наличествовать в моральном поведении. Тем не менее, некоторые добродетели, а, значит, и придающие им значимость моральные качества, более типичны с точки зрения одного чувства, чем другого, и, следовательно, более тесно связаны с ним. Так, в частности, моральные качества действий, выходящих за пределы долга, обеспечивают появление стыда; действительно, они представляют более высокие формы морального совершенства, человеческую любовь и самообладание, и выбирая их, человек рискует не соответствовать их сущностной природе. Было бы ошибкой, однако, выделять одно чувство по сравнению с другим в полной моральной концепции. Теория правильности и справедливости основана на представлении о взаимности, которое примиряет точки зрения «Я» и других как равных моральных личностей. Эта взаимность приводит к тому, что обе точки зрения характеризуют как моральное мышление, так и чувство, в приблизительно равной мере. Ни озабоченность относительно других, ни наша собственная не имеют приоритета, поскольку все равны; и баланс личностей задан принципами справедливости. А там, где этот баланс сдвигается к одной из сторон, как в случае поступков, выходящих за пределы долга, это исходит от «Я», добровольно принимающего на себя большую часть. Таким образом, хотя мы можем представлять точки зрения

Ни озабоченность относительно других, ни наша собственная не имеют приоритета, поскольку все равны; и баланс личностей задан принципами справедливости. А там, где этот баланс сдвигается к одной из сторон, как в случае поступков, выходящих за пределы долга, это исходит от «Я», добровольно принимающего на себя большую часть. Таким образом, хотя мы можем представлять точки зрения

«Я» и других в качестве характеристик некоторых моральных качеств в историческом плане или плане определенной перспективы в рамках полной концепции, завершенная моральная доктрина включает и то, и другое. Сами по себе мораль стыда или вины являются лишь частью морального взгляда.

В этих замечаниях я подчеркивал два главных момента. Во-первых, моральные установки нельзя отождествлять с характерными ощущениями и поведенческими проявлениями, даже если таковые существуют. Моральные чувства требуют определенных типов объяснений. Во-вторых, моральное отношение включает принятие особых моральных добродетелей; а принципы, которые определяют эти добродетели, используются для объяснения соответствующих чувств. Суждения, которые проливают свет на различные эмоции, отличаются друг от друга стандартами, используемыми в объяснении. Вина и стыд, раскаяние и сожаление, негодование и возмущение апеллируют либо к принципам, принадлежащим к разным частям морали, либо обращаются к ним с противоположной точки зрения. Этическая теория должна объяснить и найти место этим различениям, хотя, по-видимому, каждая теория попытается сделать это по-своему.

Суждения, которые проливают свет на различные эмоции, отличаются друг от друга стандартами, используемыми в объяснении. Вина и стыд, раскаяние и сожаление, негодование и возмущение апеллируют либо к принципам, принадлежащим к разным частям морали, либо обращаются к ним с противоположной точки зрения. Этическая теория должна объяснить и найти место этим различениям, хотя, по-видимому, каждая теория попытается сделать это по-своему.

60. Виды чувств. Шпаргалка по общей психологии

Читайте также

Боязнь чувств

Боязнь чувств Подобно Таре, девочке, про которую мы рассказывали в начале главы, многие дети с расстройствами аутистического спектра и другими отклонениями в развитии склонны опасаться таких эмоций, как огорчение, потому что эти эмоции их переполняют, и они боятся

Смятенье чувств [6]

Смятенье чувств

[6] У нас много желаний, и очень часто одно исключает другое. Уинстон Черчилль

АМБИВАЛЕНТНОСТЬ (от лат. ambo – оба и valentis — имеющий силу) – один из многих психоаналитических терминов, получивших широкое распространение в психологической науке, причем в

Уинстон Черчилль

АМБИВАЛЕНТНОСТЬ (от лат. ambo – оба и valentis — имеющий силу) – один из многих психоаналитических терминов, получивших широкое распространение в психологической науке, причем в

Оправдание чувств

Оправдание чувств Как правило, нам сложно простить людей, которые обидели, разозлили или разочаровали нас, если мы не уверены, что они действительно понимают наши чувства. Но, если их извинения демонстрируют честное осознание той душевной боли, которую они нам причинили,

59. ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА ЧУВСТВ. КЛАССИФИКАЦИЯ ЧУВСТВ

59. ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА ЧУВСТВ. КЛАССИФИКАЦИЯ ЧУВСТВ В этом вопросе мы рассмотрим понятие «чувство», его структуру и классификацию чувств.Под чувством понимается особая форма психического отражения, свойственная только человеку, при которой отражаемым является

Воспитание чувств

Воспитание чувств Один хакер – другому:

– Мне тут одна девчонка роман Достоевского на «мыло» прислала, вчера читать начал. – Ну и как?

– Интересно, только мрачный он какой-то. Прикинь: пять с лишним мегов текста и ни одного смайлика!

Вначале практики мы много работаем с

– Ну и как?

– Интересно, только мрачный он какой-то. Прикинь: пять с лишним мегов текста и ни одного смайлика!

Вначале практики мы много работаем с

Два типа чувств

Два типа чувств Возьмите все книги, посвященные проблеме чувств и эмоций; все психотерапевтические группы, пытающиеся помочь нам установить контакт с ребенком, скрывающимся внутри нас; все лекции о глубинах подсознания, открытых Фрейдом; все психологические теории;

Техника № 6 . Пробуждение чувств Сосредоточьте внимание на органах чувств и обретите покой

Техника № 6. Пробуждение чувств Сосредоточьте внимание на органах чувств и обретите покой Чем полнее вы погружаетесь в настоящий момент, тем меньше пребываете в своем разуме. Более того, активное осознание происходящего помогает полнее ощутить собственное сознание –

Феерия чувств

Феерия чувств

Вы постоянно ощущаете эмоциональные потоки, которые проходят через вас и наполняют вас самыми разными чувствами: от глубоких и пронизывающих до тончайших и еле уловимых. Ощущения меняются как картинки в калейдоскопе.Если нарушен это процесс, то вам

Ощущения меняются как картинки в калейдоскопе.Если нарушен это процесс, то вам

ПЕРЕСКАЗ ЧУВСТВ

ПЕРЕСКАЗ ЧУВСТВ Чувства — это важный показатель того, что людям наиболее ценно, и возникающих у них трудностей. Если пастор не уделяет внимания чувствам собеседника, он не будет способен ни понять, ни, тем более, разрешить проблемы прихожанина. Гейлин (1979, р. 3) так

Цель чувств

Цель чувств Лидер стремится вызвать в слушателях определенные чувства не просто так, а ради какой-либо цели. Если же он пытается просто развлечь слушателей или доставить им приятные ощущения, возможно, его место в индустрии развлечений. Лидер должен вести. А если он

Трудный мир чувств

Трудный мир чувств

Выражение своих чувств – не менее важная сторона общения, чем умение слушать. Делясь своими чувствами, мы даем возможность собеседнику узнать и понять нас. Другое дело, настроен ли он на такое понимание. Но многое зависит и от нас, а именно, в какой форме

Делясь своими чувствами, мы даем возможность собеседнику узнать и понять нас. Другое дело, настроен ли он на такое понимание. Но многое зависит и от нас, а именно, в какой форме

Моральные чувства – это (приведите примеры).

Как вести себя в конфликте?( когда встрял третий человек не зная перво- причины конфликта)

Ситуация 1. За психологической помощью к специалисту обратилась тридцатидвухлетняя женщина. У нее дочь от первого брака девяти лет. В течение двух пос

… ледних лет женщина состоит в гражданском браке с мужчиной, который тоже разведен и имеет трехлетнего сына, оставшегося с матерью. По мнению клиентки, проблема заключается в том, что дочери очень хочется называть ее гражданского мужа отцом и, естественно, чтобы он считал ее своей дочерью. Он же этого не хочет, ссылаясь на то, что у него есть родной сын, для которого он действительно является отцом. Правда, он не возражает, если девочка будет при обращении к нему называть его папой, но в ответ дочкой он ее называть не станет. Женщину не устраивает такая снисходительность со стороны гражданского мужа. Тем более что ее дочь не видится с родным отцом с тех пор, как был расторгнут брак (тогда девочке было полтора года, и родного отца она практически не помнит).

Гражданский муж женщины настаивает на юридическом оформлении брака и хочет иметь совместного ребенка. Однако она сама пока не решается на такой шаг, хотя с момента расторжения первого брака прошло более семи лет. Страх быть покинутой, теперь уже с двумя детьми, которых «ей одной не поднять», не позволяет женщине принять предложение гражданского мужа. Она предпочитает оставить все как есть. Единственное, что ее больше всего беспокоит в данный момент, – это дочь. С одной стороны, она привязана к мужчине, с которым живет, а с другой – боится отчуждения дочери, которой так хочется иметь «настоящего отца, а не дядю Володю». Женщина прекрасно осознает, что создавшаяся семейная ситуация ни к чему хорошему не приведет, но не знает, как себя вести, чтобы ее дочь не страдала.

Правда, он не возражает, если девочка будет при обращении к нему называть его папой, но в ответ дочкой он ее называть не станет. Женщину не устраивает такая снисходительность со стороны гражданского мужа. Тем более что ее дочь не видится с родным отцом с тех пор, как был расторгнут брак (тогда девочке было полтора года, и родного отца она практически не помнит).

Гражданский муж женщины настаивает на юридическом оформлении брака и хочет иметь совместного ребенка. Однако она сама пока не решается на такой шаг, хотя с момента расторжения первого брака прошло более семи лет. Страх быть покинутой, теперь уже с двумя детьми, которых «ей одной не поднять», не позволяет женщине принять предложение гражданского мужа. Она предпочитает оставить все как есть. Единственное, что ее больше всего беспокоит в данный момент, – это дочь. С одной стороны, она привязана к мужчине, с которым живет, а с другой – боится отчуждения дочери, которой так хочется иметь «настоящего отца, а не дядю Володю». Женщина прекрасно осознает, что создавшаяся семейная ситуация ни к чему хорошему не приведет, но не знает, как себя вести, чтобы ее дочь не страдала. 1. Определите суть психологического затруднения в семье.

2. Попытайтесь спрогнозировать возможные варианты разрешения семейной проблемы и обосновать свои выводы.

3. Что в данной семье следовало бы изменить во взаимоотношениях супругов, а также приемного отца и неродной дочери, чтобы улучшить психологический климат и найти конструктивный путь разрешения проблемы?

Ситуация 2. «Мне сорок пять лет, я женат уже во второй раз, у меня есть шестилетний сын Артем, любимая работа, крыша над головой – казалось, живи да радуйся. Но вместо этого у меня в жизни одни неприятности. И все из-за него, моего пасынка Романа.

Этот двадцатилетний оболтус, несмотря на свой молодой возраст, сумел испортить жизнь всем вокруг. Ромка настоящий бандит, но моя жена Елена считает его ангелом и готова ради него принести в жертву нашу семью. „Мальчик просто запутался, ему помочь нужно, а ты своей ненавистью только все портишь! Если ты не можешь любить моего сына, значит, ты и меня не любишь, а тогда нам лучше всего расстаться», – заявила она мне недавно.

1. Определите суть психологического затруднения в семье.

2. Попытайтесь спрогнозировать возможные варианты разрешения семейной проблемы и обосновать свои выводы.

3. Что в данной семье следовало бы изменить во взаимоотношениях супругов, а также приемного отца и неродной дочери, чтобы улучшить психологический климат и найти конструктивный путь разрешения проблемы?

Ситуация 2. «Мне сорок пять лет, я женат уже во второй раз, у меня есть шестилетний сын Артем, любимая работа, крыша над головой – казалось, живи да радуйся. Но вместо этого у меня в жизни одни неприятности. И все из-за него, моего пасынка Романа.

Этот двадцатилетний оболтус, несмотря на свой молодой возраст, сумел испортить жизнь всем вокруг. Ромка настоящий бандит, но моя жена Елена считает его ангелом и готова ради него принести в жертву нашу семью. „Мальчик просто запутался, ему помочь нужно, а ты своей ненавистью только все портишь! Если ты не можешь любить моего сына, значит, ты и меня не любишь, а тогда нам лучше всего расстаться», – заявила она мне недавно. А как я могу любить этого подонка? Поверьте, дело не в том, что он мне не родной. Был бы он нормальным, я бы с радостью заботился о сыне любимой женщины. Но это не человек, а исчадие ада какое-то. К чему бы мой пасынок ни прикоснулся – все сразу же изгадит, а меня он и вовсе с первого дня ненавидит, только и ждет, чтобы мы с его матерью расстались.

И похоже, дождется… Семья рушится на глазах!»

1. В чем суть конфликта, возникшего в этой семье? Какова причина напряженных отношений, сложившихся между пасынком и отчимом?

2. Как, на ваш взгляд, должен вести себя мужчина, чтобы сохранить семью?

3. Какую позицию в этом конфликте должна занимать жена? Почему ее оценка сына расходится с оценкой мужа?

4. Попытайтесь сформулировать рекомендации, адресованные каждому члену семьи, для установления благоприятного психологического климата в ней.

А как я могу любить этого подонка? Поверьте, дело не в том, что он мне не родной. Был бы он нормальным, я бы с радостью заботился о сыне любимой женщины. Но это не человек, а исчадие ада какое-то. К чему бы мой пасынок ни прикоснулся – все сразу же изгадит, а меня он и вовсе с первого дня ненавидит, только и ждет, чтобы мы с его матерью расстались.

И похоже, дождется… Семья рушится на глазах!»

1. В чем суть конфликта, возникшего в этой семье? Какова причина напряженных отношений, сложившихся между пасынком и отчимом?

2. Как, на ваш взгляд, должен вести себя мужчина, чтобы сохранить семью?

3. Какую позицию в этом конфликте должна занимать жена? Почему ее оценка сына расходится с оценкой мужа?

4. Попытайтесь сформулировать рекомендации, адресованные каждому члену семьи, для установления благоприятного психологического климата в ней.

Нужно выставить подозреваемого и 2 аргумента

Помогите пожалуйста

A murder investigation

It was a sunny spring afternoon when Detective Walsh rang me

… to say there had been a death in a mansion block in Holland Park. Accidental, according to the neighbours. A man had fall-en down some steps.

We arrived there. The deceased was Kevin Hockley, a 45-year-old businessman who lived alone. His body was near the dustbins. Nearby, there was a black plastic bag and some rubbish which had fallen out of it: a banana skin, some tea bags, a bottle of shampoo, a tin of cat food and a nappy. It was strange. The deceased was bald. Why a bottle of shampoo? He also had no pets or children. This rubbish couldn’t have been his. We went to talk to the neighbours.

We began our enquiries in the basement. The owners, Miranda and Steven Howard had a baby. They told us that Hockley often complained about its crying. They made us tea. They had seen the Hockley’s body only when they let the cat in.

The owner of the flat on the first floor was a divorcee Jane Morrison. She’s the only one in the house with a cat, and she also looked after the baby for the couple downstairs. She couldn’t stand the deceased, but she didn’t say why.

Accidental, according to the neighbours. A man had fall-en down some steps.

We arrived there. The deceased was Kevin Hockley, a 45-year-old businessman who lived alone. His body was near the dustbins. Nearby, there was a black plastic bag and some rubbish which had fallen out of it: a banana skin, some tea bags, a bottle of shampoo, a tin of cat food and a nappy. It was strange. The deceased was bald. Why a bottle of shampoo? He also had no pets or children. This rubbish couldn’t have been his. We went to talk to the neighbours.

We began our enquiries in the basement. The owners, Miranda and Steven Howard had a baby. They told us that Hockley often complained about its crying. They made us tea. They had seen the Hockley’s body only when they let the cat in.

The owner of the flat on the first floor was a divorcee Jane Morrison. She’s the only one in the house with a cat, and she also looked after the baby for the couple downstairs. She couldn’t stand the deceased, but she didn’t say why. She offered us tea.

On the ground floor, we had look at Hockley’s apartment. The door was open and the rub-bish been was empty. Otherwise all was in order. We decided to talk to the remaining owners.

A woman called Emilia Forrester lived alone on the second floor. She admitted us that she didn’t like Hockley. From morning till night he played music. Finally, we questioned the porter Billy Brown, but he had been next door all day mending a roof.

The death certificate showed that Hockley’s death was no accident. The murderer must have left the rubbish to make it look accidental, but the rubbish provided clues.

Расследование убийства

Был солнечный весенний день, когда детектив Уолш позвонил мне и сообщил, что в одном из особняков в Холланд-парке произошла смерть. Случайно, по словам соседей. Мужчина упал с нескольких ступенек.

Мы приехали туда. Погибший был Кевин Хокли, 45-летний бизнесмен, который жил один. Его тело было рядом с мусорными баками. Рядом был черный пластиковый пакет и выпавший из него какой-то мусор: банановая кожура, несколько пакетиков чая, бутылка шампуня, банка кошачьего корма и подгузник.

She offered us tea.

On the ground floor, we had look at Hockley’s apartment. The door was open and the rub-bish been was empty. Otherwise all was in order. We decided to talk to the remaining owners.

A woman called Emilia Forrester lived alone on the second floor. She admitted us that she didn’t like Hockley. From morning till night he played music. Finally, we questioned the porter Billy Brown, but he had been next door all day mending a roof.

The death certificate showed that Hockley’s death was no accident. The murderer must have left the rubbish to make it look accidental, but the rubbish provided clues.

Расследование убийства

Был солнечный весенний день, когда детектив Уолш позвонил мне и сообщил, что в одном из особняков в Холланд-парке произошла смерть. Случайно, по словам соседей. Мужчина упал с нескольких ступенек.

Мы приехали туда. Погибший был Кевин Хокли, 45-летний бизнесмен, который жил один. Его тело было рядом с мусорными баками. Рядом был черный пластиковый пакет и выпавший из него какой-то мусор: банановая кожура, несколько пакетиков чая, бутылка шампуня, банка кошачьего корма и подгузник. Это было странно. Покойный был лысым. Почему бутылка шампуня? У него также не было ни домашних животных, ни детей. Эта чушь не могла принадлежать ему. Мы пошли поговорить с соседями.

Мы начали наши расспросы в подвале. У владельцев, Миранды и Стивена Ховарда, родился ребенок. Они рассказали нам, что Хокли часто жаловался на его плач. Они приготовили нам чай. Они увидели тело Хокли только тогда, когда впустили кошку.

Владелицей квартиры на первом этаже была разведенная Джейн Моррисон. Она единственная в доме с кошкой, и она также присматривала за младенцем для пары внизу. Она терпеть не могла покойного, но не сказала почему. Она предложила нам чай.

На первом этаже мы посмотрели квартиру Хокли. Дверь была открыта, а мусор был пуст. В остальном все было в порядке. Решили поговорить с остальными владельцами.

Женщина по имени Эмилия Форрестер жила одна на втором этаже. Она призналась нам, что ей не нравится Хокли. С утра до вечера он играл музыку. Наконец, мы допросили носильщика Билли Брауна, но он весь день чинил крышу по соседству.

Это было странно. Покойный был лысым. Почему бутылка шампуня? У него также не было ни домашних животных, ни детей. Эта чушь не могла принадлежать ему. Мы пошли поговорить с соседями.

Мы начали наши расспросы в подвале. У владельцев, Миранды и Стивена Ховарда, родился ребенок. Они рассказали нам, что Хокли часто жаловался на его плач. Они приготовили нам чай. Они увидели тело Хокли только тогда, когда впустили кошку.

Владелицей квартиры на первом этаже была разведенная Джейн Моррисон. Она единственная в доме с кошкой, и она также присматривала за младенцем для пары внизу. Она терпеть не могла покойного, но не сказала почему. Она предложила нам чай.

На первом этаже мы посмотрели квартиру Хокли. Дверь была открыта, а мусор был пуст. В остальном все было в порядке. Решили поговорить с остальными владельцами.

Женщина по имени Эмилия Форрестер жила одна на втором этаже. Она призналась нам, что ей не нравится Хокли. С утра до вечера он играл музыку. Наконец, мы допросили носильщика Билли Брауна, но он весь день чинил крышу по соседству. Свидетельство о смерти показало, что смерть Хокли не была случайностью. Убийца, должно быть, оставил мусор, чтобы он выглядел случайным, но мусор давал подсказки.

Свидетельство о смерти показало, что смерть Хокли не была случайностью. Убийца, должно быть, оставил мусор, чтобы он выглядел случайным, но мусор давал подсказки.

Нужно выставить подозреваемого и 2 аргумента

Помогите пожалуйста

A murder investigation

It was a sunny spring afternoon when Detective Walsh rang me

… to say there had been a death in a mansion block in Holland Park. Accidental, according to the neighbours. A man had fall-en down some steps.

We arrived there. The deceased was Kevin Hockley, a 45-year-old businessman who lived alone. His body was near the dustbins. Nearby, there was a black plastic bag and some rubbish which had fallen out of it: a banana skin, some tea bags, a bottle of shampoo, a tin of cat food and a nappy. It was strange. The deceased was bald. Why a bottle of shampoo? He also had no pets or children. This rubbish couldn’t have been his. We went to talk to the neighbours.

We began our enquiries in the basement. The owners, Miranda and Steven Howard had a baby. They told us that Hockley often complained about its crying. They made us tea. They had seen the Hockley’s body only when they let the cat in.

The owner of the flat on the first floor was a divorcee Jane Morrison. She’s the only one in the house with a cat, and she also looked after the baby for the couple downstairs. She couldn’t stand the deceased, but she didn’t say why. She offered us tea.

On the ground floor, we had look at Hockley’s apartment. The door was open and the rub-bish been was empty. Otherwise all was in order. We decided to talk to the remaining owners.

A woman called Emilia Forrester lived alone on the second floor. She admitted us that she didn’t like Hockley. From morning till night he played music. Finally, we questioned the porter Billy Brown, but he had been next door all day mending a roof.

The death certificate showed that Hockley’s death was no accident. The murderer must have left the rubbish to make it look accidental, but the rubbish provided clues.

Расследование убийства

Был солнечный весенний день, когда детектив Уолш позвонил мне и сообщил, что в одном из особняков в Холланд-парке произошла смерть.

They told us that Hockley often complained about its crying. They made us tea. They had seen the Hockley’s body only when they let the cat in.

The owner of the flat on the first floor was a divorcee Jane Morrison. She’s the only one in the house with a cat, and she also looked after the baby for the couple downstairs. She couldn’t stand the deceased, but she didn’t say why. She offered us tea.

On the ground floor, we had look at Hockley’s apartment. The door was open and the rub-bish been was empty. Otherwise all was in order. We decided to talk to the remaining owners.

A woman called Emilia Forrester lived alone on the second floor. She admitted us that she didn’t like Hockley. From morning till night he played music. Finally, we questioned the porter Billy Brown, but he had been next door all day mending a roof.

The death certificate showed that Hockley’s death was no accident. The murderer must have left the rubbish to make it look accidental, but the rubbish provided clues.

Расследование убийства

Был солнечный весенний день, когда детектив Уолш позвонил мне и сообщил, что в одном из особняков в Холланд-парке произошла смерть. Случайно, по словам соседей. Мужчина упал с нескольких ступенек.

Мы приехали туда. Погибший был Кевин Хокли, 45-летний бизнесмен, который жил один. Его тело было рядом с мусорными баками. Рядом был черный пластиковый пакет и выпавший из него какой-то мусор: банановая кожура, несколько пакетиков чая, бутылка шампуня, банка кошачьего корма и подгузник. Это было странно. Покойный был лысым. Почему бутылка шампуня? У него также не было ни домашних животных, ни детей. Эта чушь не могла принадлежать ему. Мы пошли поговорить с соседями.

Мы начали наши расспросы в подвале. У владельцев, Миранды и Стивена Ховарда, родился ребенок. Они рассказали нам, что Хокли часто жаловался на его плач. Они приготовили нам чай. Они увидели тело Хокли только тогда, когда впустили кошку.

Владелицей квартиры на первом этаже была разведенная Джейн Моррисон. Она единственная в доме с кошкой, и она также присматривала за младенцем для пары внизу. Она терпеть не могла покойного, но не сказала почему. Она предложила нам чай.

Случайно, по словам соседей. Мужчина упал с нескольких ступенек.

Мы приехали туда. Погибший был Кевин Хокли, 45-летний бизнесмен, который жил один. Его тело было рядом с мусорными баками. Рядом был черный пластиковый пакет и выпавший из него какой-то мусор: банановая кожура, несколько пакетиков чая, бутылка шампуня, банка кошачьего корма и подгузник. Это было странно. Покойный был лысым. Почему бутылка шампуня? У него также не было ни домашних животных, ни детей. Эта чушь не могла принадлежать ему. Мы пошли поговорить с соседями.

Мы начали наши расспросы в подвале. У владельцев, Миранды и Стивена Ховарда, родился ребенок. Они рассказали нам, что Хокли часто жаловался на его плач. Они приготовили нам чай. Они увидели тело Хокли только тогда, когда впустили кошку.

Владелицей квартиры на первом этаже была разведенная Джейн Моррисон. Она единственная в доме с кошкой, и она также присматривала за младенцем для пары внизу. Она терпеть не могла покойного, но не сказала почему. Она предложила нам чай. На первом этаже мы посмотрели квартиру Хокли. Дверь была открыта, а мусор был пуст. В остальном все было в порядке. Решили поговорить с остальными владельцами.

Женщина по имени Эмилия Форрестер жила одна на втором этаже. Она призналась нам, что ей не нравится Хокли. С утра до вечера он играл музыку. Наконец, мы допросили носильщика Билли Брауна, но он весь день чинил крышу по соседству.

Свидетельство о смерти показало, что смерть Хокли не была случайностью. Убийца, должно быть, оставил мусор, чтобы он выглядел случайным, но мусор давал подсказки.

На первом этаже мы посмотрели квартиру Хокли. Дверь была открыта, а мусор был пуст. В остальном все было в порядке. Решили поговорить с остальными владельцами.

Женщина по имени Эмилия Форрестер жила одна на втором этаже. Она призналась нам, что ей не нравится Хокли. С утра до вечера он играл музыку. Наконец, мы допросили носильщика Билли Брауна, но он весь день чинил крышу по соседству.

Свидетельство о смерти показало, что смерть Хокли не была случайностью. Убийца, должно быть, оставил мусор, чтобы он выглядел случайным, но мусор давал подсказки.

способность человека к длительному и неослабленному напряжении неуклонное движение к намеченной цели проявляется как

Основные техники совладания, работа с иррациональными стрессогенными установками (А. Эллис).Помогите пж найти нигде не могу найти

грамотический разбор предложения (А медведица зорко смотрит по сторонам),(Она готова оградить детёныша от опасности) и (Если медвежатам грозит беда,ме … дведица бросится на любого противника)

1 Тестирование основных понятий «Мотивации трудовой деятельности»

1 Мотив – это:

A) побуждения к деятельности, связанные с удовлетворением потребносте

… й субъекта. B) состояние объективной нужды организма.

C) осознанная потребность.

D) предметная необходимость.

E) потребность.

2 Найдите определение понятию «инстинкт»:

A) совокупность врожденных компонентов поведения и психики человека и животных.

B) опосредованная нервной системой закономерная реакция организма на раздражитель.

C) процесс самопознания субъектом внутренних психических актов и состояний.

D) характеризует состояние нужды в чем-либо.

E) контролируемая деятельность.

3 В теории деятельности А.Н.Леонтьева мотив в отличие от потребности:

А) вызывает усиление активности.

В) придает смысл деятельности.

С) является источником активности.

D) характеризует состояние нужды в чем-либо.

E) контролирует деятельность.

4 В теории деятельности А.Н.Леонтьева основной функцией мотива является:

А) функция контроля.

В) защитная функция.

С) смыслообразующая функция.

D) регулирующая функция.

E) контролирующая функция.

5 В теории деятельности А.Н.Леонтьева операции характеризуются тем, что они:

А) неосознаваемы.

B) состояние объективной нужды организма.

C) осознанная потребность.

D) предметная необходимость.

E) потребность.

2 Найдите определение понятию «инстинкт»:

A) совокупность врожденных компонентов поведения и психики человека и животных.

B) опосредованная нервной системой закономерная реакция организма на раздражитель.

C) процесс самопознания субъектом внутренних психических актов и состояний.

D) характеризует состояние нужды в чем-либо.

E) контролируемая деятельность.

3 В теории деятельности А.Н.Леонтьева мотив в отличие от потребности:

А) вызывает усиление активности.

В) придает смысл деятельности.

С) является источником активности.

D) характеризует состояние нужды в чем-либо.

E) контролирует деятельность.

4 В теории деятельности А.Н.Леонтьева основной функцией мотива является:

А) функция контроля.

В) защитная функция.

С) смыслообразующая функция.

D) регулирующая функция.

E) контролирующая функция.

5 В теории деятельности А.Н.Леонтьева операции характеризуются тем, что они:

А) неосознаваемы. В) отвечают цели.

С) выводят человека в предметный мир.

D) характеризуются осознанной целью.

E) контролируемы.

6 Способ, которым выполняется действие в определенных условиях, называется:

А) навыком.

В) операцией.

С) реакцией.

D) поведением.

E) движением.

7 Внешнее проявление деятельности называется:

А) работой.

В) научением.

С) активацией.

D) поведением.

E) воспитанием.

8 Способ осознанно выполнять определенное действие называется:

А) привычкой.

В) умением.

С) операцией.

D) автоматизмом.

E) интериоризацией.

9 Способ выполнения действия, ставший в результате упражнений автоматизированным, называется:

А) привычкой.

В) операцией.

С) навыком.

D) умением.

E) методом.

10 Осознанная потребность личности, побуждающая ее действовать в соответствии со своими ценностями, идеалами – это:

А) Потребности.

В)Интересы.

С)Фантазии.

D)Убеждения.

E)Идеалы

В) отвечают цели.

С) выводят человека в предметный мир.

D) характеризуются осознанной целью.

E) контролируемы.

6 Способ, которым выполняется действие в определенных условиях, называется:

А) навыком.

В) операцией.

С) реакцией.

D) поведением.

E) движением.

7 Внешнее проявление деятельности называется:

А) работой.

В) научением.

С) активацией.

D) поведением.

E) воспитанием.

8 Способ осознанно выполнять определенное действие называется:

А) привычкой.

В) умением.

С) операцией.

D) автоматизмом.

E) интериоризацией.

9 Способ выполнения действия, ставший в результате упражнений автоматизированным, называется:

А) привычкой.

В) операцией.

С) навыком.

D) умением.

E) методом.

10 Осознанная потребность личности, побуждающая ее действовать в соответствии со своими ценностями, идеалами – это:

А) Потребности.

В)Интересы.

С)Фантазии.

D)Убеждения.

E)Идеалы

Помогите пожалуйста.Мини сочинение на тему влияние характера на поступки человека

«Привилегия жизни — стать тем, кем вы являетесь на самом деле»Эссе срочно пожалуйста

Высшие чувства – моральные, интеллектуальные, эстетические, практические – как результат общественного развития

Моральными или нравственными называются чувства,

которые испытывает человек при восприятии

действительности и сравнении этих явлений

с нормами, категориями морали, выработанными

обществом. Объектом моральных чувств

являются социальные институты и учреждения,

государство, человеческие коллективы

и отдельные люди, жизненные события, человеческие

отношения, сам человек как объект своих

чувств и т.д. К нравственным чувствам

относят любовь, чувство долга, гуманность,

доброжелательность, дружбу, сочувствие

и др. Среди моральных чувств иногда отдельно

выделяются морально-политические чувства

как проявление эмоциональных отношений

к различным общественным организациям

и учреждениям, коллективам, государству

в целом, к родине и т.д. Одной из важнейших

особенностей нравственных чувств является

их ярко выраженный действенный характер,

т.к. человек всю свою жизнь находится

в активном взаимодействии с внешним миром.

Они выступают как побудительные силы

многих героических дел и возвышенных

поступков.

Объектом моральных чувств

являются социальные институты и учреждения,

государство, человеческие коллективы

и отдельные люди, жизненные события, человеческие

отношения, сам человек как объект своих

чувств и т.д. К нравственным чувствам

относят любовь, чувство долга, гуманность,

доброжелательность, дружбу, сочувствие

и др. Среди моральных чувств иногда отдельно

выделяются морально-политические чувства

как проявление эмоциональных отношений

к различным общественным организациям

и учреждениям, коллективам, государству

в целом, к родине и т.д. Одной из важнейших

особенностей нравственных чувств является

их ярко выраженный действенный характер,

т.к. человек всю свою жизнь находится

в активном взаимодействии с внешним миром.

Они выступают как побудительные силы

многих героических дел и возвышенных

поступков.

Переживания, возникающие

в процессе умственной деятельности,

называют интеллектуальными или познавательными чувствами. Любопытство,

любознательность, удивление, уверенность

в правильности решения задачи и сомнение

при неудаче, чувство нового, побуждающее

к поискам более глубоких знаний – вот

примеры такого чувства. Интеллектуальные

чувства выражают отношение человека

к своим мыслям, процессу и результатам

интеллектуальной деятельности. Эти чувства

связаны с умственной, познавательной

деятельностью человека и постоянно сопровождают

ее. Осуществляемая познавательная деятельность

вызывает целую гамму переживаний. Чувство

удивления возникает тогда, когда человек

встречается с чем-то новым, необычным,

неизвестным. Способность удивляться

– очень важное качество, стимул познавательной

деятельности. Чувство сомнения возникает

при несоответствии гипотез и предположений

с некоторыми фактами и соображениями.

Оно – необходимое условие успешной познавательной

деятельности, так как побуждает к тщательной

проверке полученных данных.

Интеллектуальные

чувства выражают отношение человека

к своим мыслям, процессу и результатам

интеллектуальной деятельности. Эти чувства

связаны с умственной, познавательной

деятельностью человека и постоянно сопровождают

ее. Осуществляемая познавательная деятельность

вызывает целую гамму переживаний. Чувство

удивления возникает тогда, когда человек

встречается с чем-то новым, необычным,

неизвестным. Способность удивляться

– очень важное качество, стимул познавательной

деятельности. Чувство сомнения возникает

при несоответствии гипотез и предположений

с некоторыми фактами и соображениями.

Оно – необходимое условие успешной познавательной

деятельности, так как побуждает к тщательной

проверке полученных данных.

«Познание человека –

это не мертвое, зеркально-механическое

отражение действительности, а страстное

искание истины!» (Г.Х.

Также немаловажное место

в классификации чувств занимают

эстетические чувства. Они тесно

связаны с моральными. Эстетические чувства возникают и развиваются

при восприятии и создании человеком прекрасного.

Сколько бы раз мы ни восхищались красотами

природы или шедеврами искусства, нам

хочется еще и еще раз насладиться ими.

Прекрасное привлекает к себе, и тем в

большей мере, чем глубже человек проникает

в это прекрасное, полнее его понимает.

Эстетические чувства – это эмоциональное

отношение человека к прекрасному или

безобразному в окружающих явлениях, предметах,

в жизни людей, в природе и в искусстве.

Основой для возникновения эстетических

чувств является способность человека

воспринимать явления окружающей действительности,

руководствуясь не только моральными

нормами, но и принципами прекрасного.

Эту способность человек приобрел в процессе

общественного развития, общественной

практики.

Они тесно

связаны с моральными. Эстетические чувства возникают и развиваются

при восприятии и создании человеком прекрасного.

Сколько бы раз мы ни восхищались красотами

природы или шедеврами искусства, нам

хочется еще и еще раз насладиться ими.

Прекрасное привлекает к себе, и тем в

большей мере, чем глубже человек проникает

в это прекрасное, полнее его понимает.

Эстетические чувства – это эмоциональное

отношение человека к прекрасному или

безобразному в окружающих явлениях, предметах,

в жизни людей, в природе и в искусстве.

Основой для возникновения эстетических

чувств является способность человека

воспринимать явления окружающей действительности,

руководствуясь не только моральными

нормами, но и принципами прекрасного.

Эту способность человек приобрел в процессе

общественного развития, общественной

практики.

Среди особых групп высших чувств важное

место занимают чувства практические,

связанные с деятельностью – трудом, учением,

спортом, т. е. разнообразные формы деятельности

человека, делаются предметом его эмоционального

отношения. Чем сложнее деятельность –

тем многообразнее чувства, с нею связанные.

В сфере практических чувств можно выделить

творческие чувства. Когда человек осуществляет

деятельность, которая предполагает сознательное

внесение в неё элементов нового, приводящего

к повышению ценности создаваемого продукта

деятельности, то это порождает эмоциональный

отклик в виде творческих чувств. Труд

— основа существования человека, и среди

высших чувств важное место занимает положительное

эмоциональное отношение к труду: переживание

его как сложного, но необходимого дела,

как источника бодрости при встрече с

препятствиями, как чувства радости от

успешного завершения. Эти явления относятся

к практическим чувствам.

Чем сложнее деятельность –

тем многообразнее чувства, с нею связанные.

В сфере практических чувств можно выделить

творческие чувства. Когда человек осуществляет

деятельность, которая предполагает сознательное

внесение в неё элементов нового, приводящего

к повышению ценности создаваемого продукта

деятельности, то это порождает эмоциональный

отклик в виде творческих чувств. Труд

— основа существования человека, и среди

высших чувств важное место занимает положительное

эмоциональное отношение к труду: переживание

его как сложного, но необходимого дела,

как источника бодрости при встрече с

препятствиями, как чувства радости от

успешного завершения. Эти явления относятся

к практическим чувствам.

Подытоживая вышесказанное,

необходимо отметить, что данная классификация

чувств является условной и создана

для удобства изучения психических

явлений. Психика, как сложная и

целостная система, состоит из множества взаимосвязанных

элементов и процессов, влияющих друг

на друга.

Чувства интеллектуальные, практические, эстетические возникают в единстве с чувствами нравственными и обогащаются в связи с ними.

Превращение чувства в побудительную силу, ведущую к действию, переход переживания в поступок приводят к тому, что чувство приобретает новое качество – оно закрепляется в поведении. Создаёт «нравственные привычки»; человек знает, какие чувства ему присущи.

Чувства играют значительную роль и в самопознании человека, поскольку оно возникает не только на основе осмысления собственных поступков и действий, но и на основе осмысления пережитых чувств. Чем значительнее эмоциональная жизнь человека – тем интенсивнее такое самопознание.

Проблема классификации чувств остается нерешенной. Во всяком случае, пока нет исчерпывающей классификации чувств, что объясняется, во-первых, большим их разнообразием и, во-вторых, изменчивостью в зависимости от исторических условий.

В современном мире разума

чувства сильно обесценены, поскольку есть такая версия,

что они препятствуют ясности мысли и

действия. Но это не так. Наоборот, чувства

не только регулируют энергию, но также

являются носителями определенного опыта

и нашего знания о себе и мире.

Но это не так. Наоборот, чувства

не только регулируют энергию, но также

являются носителями определенного опыта

и нашего знания о себе и мире.

Чувства помогают понять,

что происходит с вами в соприкосновении

с окружающим миром, как вы на него реагируете,

что вам подходит, а что нет, в чем вы нуждаетесь

и что вы на самом деле хотите делать. Например,

когда вы прикасаетесь к раскаленному

предмету, вы чувствуете боль. Боль сообщает

вам, что этот предмет опасен для вашего

здоровья и жизни. Если вы несетесь на

огромной скорости в горах по дороге без

ограждения, вы можете почувствовать страх

– страх тоже отвечает за вашу безопасность.

Если вы чувствуете обиду или злость в

тот момент, когда кто-то говорит вам неприятные

слова, – эти чувства сигнализируют, что

ваша личная территория подвергается

вторжению. Чувства – наш главный поставщик

информации о том, что происходит с нами

в соприкосновении с другими объектами

окружающей среды, будь это предметы или

другие существа.

Таким образом, можно уверенно сказать, что чувства носят исторический характер. Они различны у разных народов и могут по-разному выражаться в разные исторические эпохи у людей, принадлежащих к одним и тем же нациям и культурам. В индивидуальном развитии человека чувства играют важную социализирующую роль. Они выступают как значимый фактор в формировании личности, в особенности ее мотивационной сферы. На базе положительных эмоциональных переживаний типа чувств появляются и закрепляются потребности и интересы человека.

Чувства – продукт культурно-исторического развития

человека. Они связаны с определенными

предметами, видами деятельности и людьми,

окружающими человека. Чувства выполняют

в жизни и деятельности человека, в его

общении с окружающими людьми мотивирующую

роль. В отношении окружающего его мира

человек стремится действовать так, чтобы

подкрепить и усилить свои положительные

чувства. Они у него всегда связаны с работой

сознания, могут произвольно регулироваться.

Заключение

В заключение исследования можно сделать вывод, что для человека имеет ценность лишь пережитое в чувстве. Все чувства взаимосвязаны и проявляются в той или иной степени в зависимости от ситуаций. Они побуждают нас к действиям, оказывают влияние на принятие решений и постановку жизненных целей, определяют наше поведение, да и просто оказываются необходимыми в преодолении трудностей повседневной жизни. Благодаря чувствам мы воспринимаем окружающий мир не как постороннее явление, а принимаем в нем активное участие и испытываем определенные переживания. Одни ситуации вызывают ненависть и гнев, другие любовь и умиротворение. Некоторыми своими поступками мы можем гордиться, а некоторых напротив – стыдиться. Именно переживания делают нас людьми, а нашу жизнь яркой и осмысленной.

Возникновение чувств обусловлено

общественным бытием человека. Иначе

говоря, чувства носят социальный

характер. В основе чувств лежат, прежде

всего, потребности, возникшие в

процессе общественного развития человека

и связанные с отношениями между людьми. Без развития

чувств человечество находилось бы на

примитивном животном уровне.

Без развития

чувств человечество находилось бы на

примитивном животном уровне.

Чувства отличаются от эмоциональных

реакций и эмоциональных

Список использованной литературы

- Ильин Е.П. Эмоции и чувства. – СПб: Питер, 2001. – 752с.

- Крысько В.Г. Социальная психология. – М.: Питер, 2005. – 221с.

- Нуркова В.В., Березанская Н. Б. Психология: Учебник для вузов. М.: Юрайт, 2004. – 484с.

- Хрестоматия по социальной психологии / Сост. Кутасова Т.В. – М., 2004. – 222с.

- Шишкоедов П.Н. Общая психология. – М.: Эксмо, 2009. – 288с.

Безбожная мораль by Peter Singer

Является ли религиозность необходимым условием наличия моральных принципов? Многие люди считают возмутительным богохульством отрицать божественное происхождение морали: наше чувство морали либо было сотворено неким божественным существом, либо мы научились ему посредством религии. И в том и в другом случае, для того чтобы обуздывать грешные желания, которыми нас наделила природа, нам необходима религия. Перефразируя слова Катерины Хепберн, произнесённые ею в картине «Королева Африки», религия, исполняя роль морального компаса, позволяет нам подняться выше старой порочной матери-природы.

И в том и в другом случае, для того чтобы обуздывать грешные желания, которыми нас наделила природа, нам необходима религия. Перефразируя слова Катерины Хепберн, произнесённые ею в картине «Королева Африки», религия, исполняя роль морального компаса, позволяет нам подняться выше старой порочной матери-природы.

-

The Statelessness Pandemic

PS OnPoint

Paula BronsteinGetty Images

Subscriber Exclusive

org/ListItem»>

No More Pandemic Have-Nots

SIPHIWE SIBEKOPOOLAFP via Getty Images

Однако при попытке доказать божественную природу морали мы сталкиваемся с несколькими проблемами. Одна из них заключается в следующем: нас неизбежно обвинят в тавтологии, если мы станем одновременно утверждать, что бог олицетворяет собой добро и что он, в то же время, наделил нас чувством добра и зла. Получится, что мы просто говорим: Бог отвечает своим собственным стандартам.

Вторая проблема заключается в том, что нет таких моральных принципов, которые разделяются всеми верующими людьми, вне зависимости от конкретной веры, и не разделяются всеми скептиками и атеистами. Более того, атеисты и скептики ведут себя не менее нравственно, чем верующие люди, хотя в своих действиях они могут руководствоваться другими принципами. Неверующие часто обладают очень развитым чувством различения добра и зла. Они помогли отменить рабство и потратили немало усилий для уменьшения людских страданий.

Неверующие часто обладают очень развитым чувством различения добра и зла. Они помогли отменить рабство и потратили немало усилий для уменьшения людских страданий.

Верно и обратное. Религия побуждала и продолжает побуждать людей совершать бесконечные и ужасные злодеяния. Вспомним, например, приказ уничтожить народ мидианитов – мужчин, женщин, мальчиков и не являющихся девственницами девочек, — отданный богом Моисею, или крестовые походы, или инквизицию, или бесконечные конфликты между мусульманами шиитами и мусульманами суннитами, или террористов-смертников, убеждённых в том, что мученичество обеспечит им место в раю.

Третья проблема, с которой мы столкнёмся при попытке доказать божественное происхождение религии, заключается в том, что некоторые моральные принципы носят универсальный характер, несмотря на резкие различия между основными мировыми религиями. Более того, данные принципы можно встретить и в культурах, подобных китайской, которые характеризуются заниженной ролью религии по сравнению с философскими учениями типа конфуцианства.

Возможно, данные универсальные принципы были вложены в нас божественным создателем в момент нашего сотворения. Но существует и другое объяснение данному феномену, которое основывается на данных биологии и геологии: за миллионы лет мы развили в себе моральную способность, которая на интуитивном уровне подсказывает нам, что есть добро, а что — зло.

Subscribe to Project SyndicateSubscribe to Project Syndicate

Enjoy unlimited access to the ideas and opinions of the world’s leading thinkers, including weekly long reads, book reviews, topical collections, and interviews; The Year Ahead annual print magazine; the complete PS archive; and more – for less than $9 a month.

Subscribe Now

Исследования в области когнитологии (науки о мышлении), а также теоретические аргументы, основанные на философии морали, впервые в истории позволили нам разрешить древний спор о происхождении и о природе морали.

Перед Вами три ситуации. Заполните пустые места в каждой из них одним из этих слов: «обязательно», «допустимо», «недопустимо».

1. Сорвавшийся на уклоне товарный вагон вот-вот задавит пятерых людей, идущих по рельсам. Железнодорожный рабочий стоит у стрелки, с помощью которой можно направить вагон в другую сторону и спасти этих пятерых человек, но при этом вагон задавит одного человека. Переключение стрелки ______.

2. Вы проходите мимо неглубоко пруда, в котором тонет маленькая девочка. Никого, кроме Вас, поблизости нет. Вы можете спасти ребёнка, но в этом случае Ваши штаны придут в негодность. Спасение ребёнка _______.

3. Только что в больницу доставили пятерых людей в критическом состоянии, каждому из которых для того, чтобы выжить, требуется пересадка одного органа. Времени на заказ органов недостаточно, но в приёмной находится здоровый человек. Если хирург воспользуется органами этого человека, то ценой его жизни можно будет спасти пятерых тяжелобольных людей. Пересадка органов от здорового человека _______.

Если хирург воспользуется органами этого человека, то ценой его жизни можно будет спасти пятерых тяжелобольных людей. Пересадка органов от здорового человека _______.

Если в первом случае Вы выбрали «допустимо», во втором – «обязательно», а в третьем – «недопустимо», то Ваши ответы совпали с ответами 1 500 людей по всему миру, которые участвовали в тесте на определение наличия чувства морали на нашей интернет-странице (http://moral.wjh.harvard.edu/). Если мораль исходит от бога, то атеисты должны оценивать данные ситуации отлично от верующих, а их ответы должны основываться на других принципах.

Например, раз у атеистов отсутствует тот самый «моральный компас», то они должны быть движимы лишь личными интересами и пройдут мимо утопающего ребёнка. Но никаких статистически заметных различий между атеистами и верующими обнаружено не было. Примерно 90% опрошенных посчитали переключение стрелки допустимым, 97% указали на обязательность спасения ребёнка, и 97% высказались за недопустимость пересадки органов от здорового человека.

Вразумительных ответов на вопрос о том, чем руководствовались участники опроса при вынесении решений, получено не было. Если же и были даны какие-либо объяснения, то они не являлись отражением различий между опрошенными в отношении религии. Следует отметить и то, что верующие не смогли объяснить мотивы своих действий лучше атеистов.

Данные исследования обеспечивают эмпирическое обоснование идее того, что человек наделён не только такими психологическими возможностями разума как язык и математические способности, но и моральным чувством, которое определяет наши интуитивные суждения о том, что есть добро, а что — зло. Данные интуитивные суждения стали результатом развития наших предков как социальных существ в течение миллионов лет, и являются частью нашей общей наследственности.

С помощью интуиции, появившейся в результате эволюции, мы не всегда можем дать однозначный ответ на моральную дилемму. То, что наши предки считали хорошим, мы можем таковым не считать. Но в основе понимания сути постоянно меняющихся моральных устоев и таких вопросов, как, например, права животных, международная помощь, возможность применения абортов, эвтаназии и т.д. лежит не религия, а гуманизм и наши представления о нормальной жизни.

То, что наши предки считали хорошим, мы можем таковым не считать. Но в основе понимания сути постоянно меняющихся моральных устоев и таких вопросов, как, например, права животных, международная помощь, возможность применения абортов, эвтаназии и т.д. лежит не религия, а гуманизм и наши представления о нормальной жизни.

В этом отношении, представляется крайне необходимым осознавать наличие универсальных интуитивно воспринимаемых моральных принципов, которые мы можем переосмысливать и, при желании, действовать в противоположность их требованиям. Это не является богохульством, потому что источником наших моральных принципов является не бог, а сама наша природа.

Моральные эмоции и моральное поведение