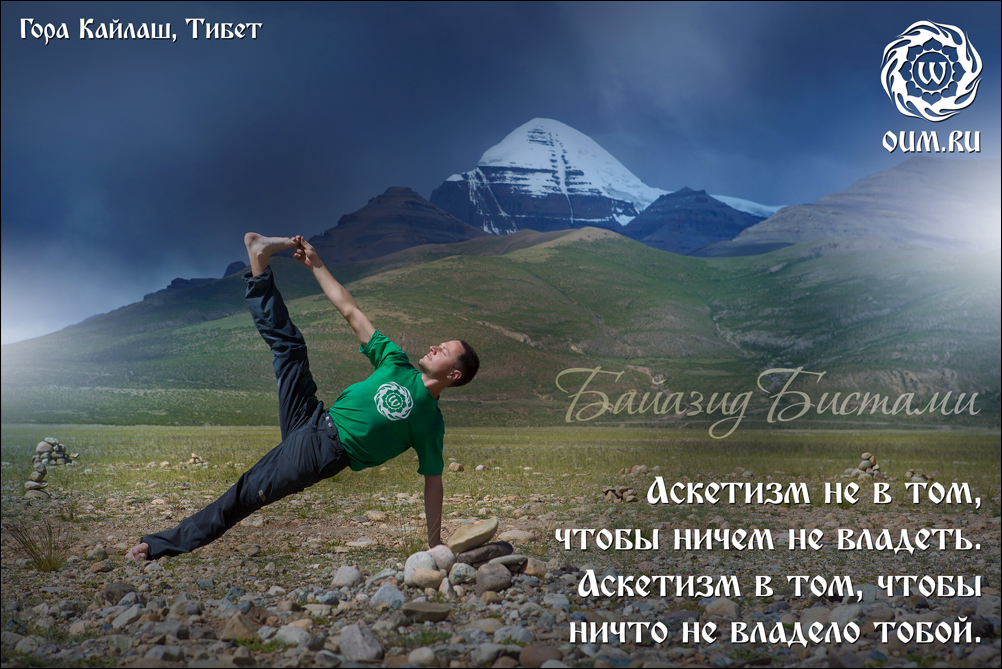

Аскетизм — это… Что такое Аскетизм?

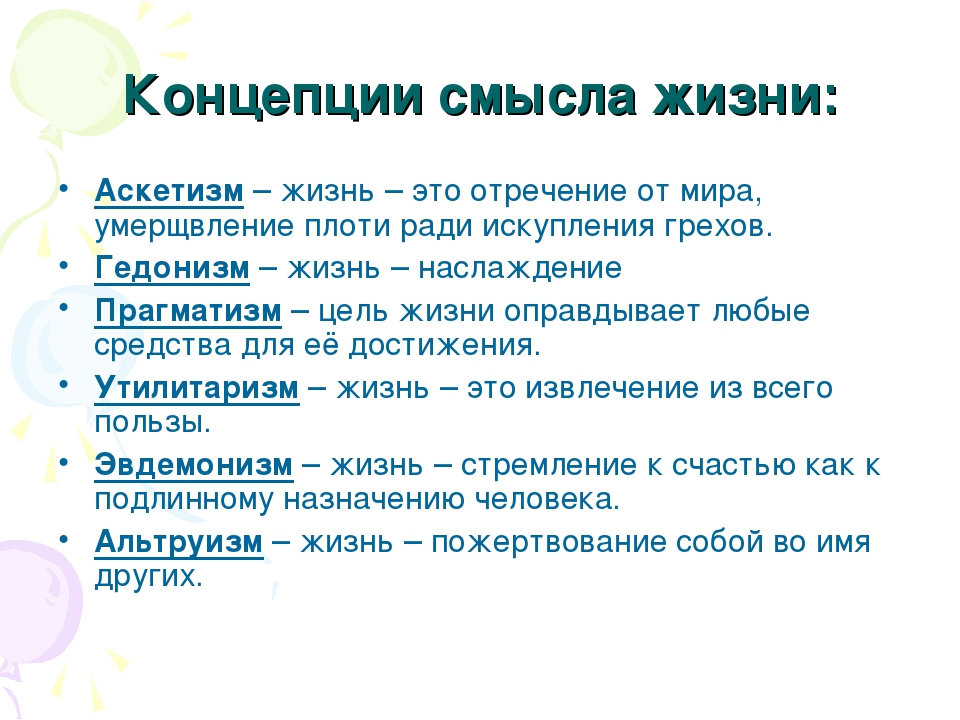

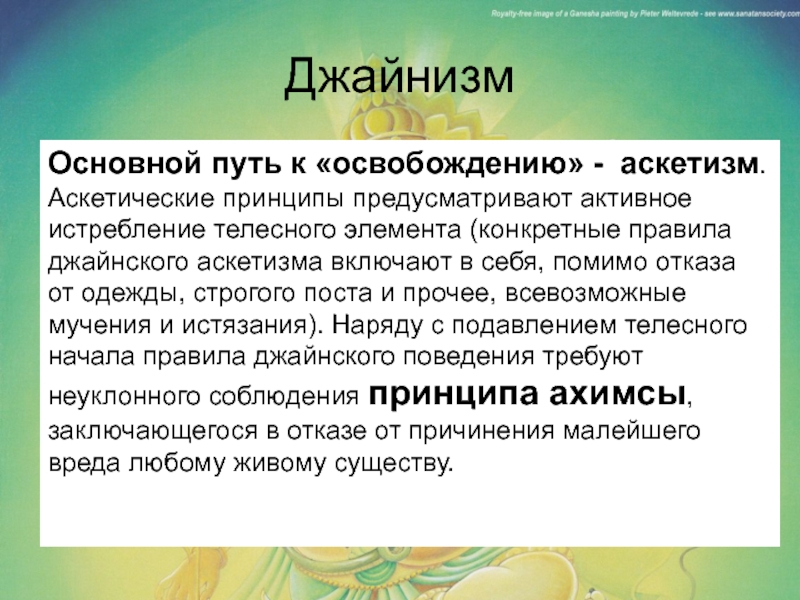

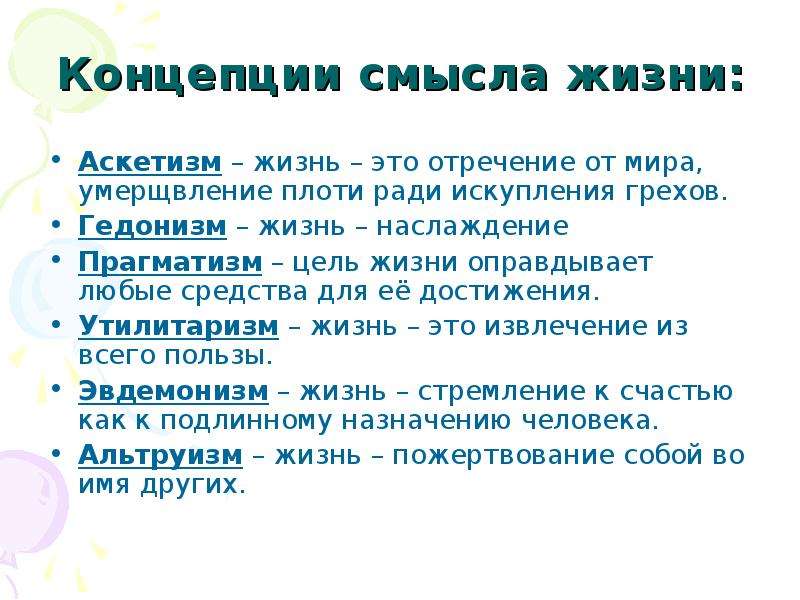

АСКЕТИЗМ — (от греч. askesis упражнение, подвиг, asketes подвижник) пренебрежение чувственным, нынешним миром, его умаление или даже отрицание ради духовного, будущего мира. В простых формах А. предполагает ограничение или подавление чувственных желаний,… … Философская энциклопедия

АСКЕТИЗМ — (этим. см. аскет). Учение о необходимости умерщвлять плоть для того, чтобы спастись. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. АСКЕТИЗМ от слова аскет. Учение о необходимости умерщвлять плоть. Объяснение… … Словарь иностранных слов русского языка

аскетизм — воздержанность, умерщвление плоти, подвижничество, воздержание Словарь русских синонимов. аскетизм см. воздержание Словарь синонимов русского языка. Практический справочник. М.: Русский язык. З. Е. Александрова … Словарь синонимов

АСКЕТИЗМ — АСКЕТИЗМ, аскетизма, мн.

Аскетизм — (от гр. asketes упражняющийся, подвижник) 1) учение и практический метод достижения нравственного совершенства посредством саморегуляции человеком своих телесных потребностей (соблюдение диеты, овладение культурой тела и т. п.) и ограничения и… … Энциклопедия культурологии

аскетизм — а, м. ascétisme m. 1. Религиозный принцип, характеризующийся ограничением и подавлением чувственных влечений и желаний, отказом от благ в целях достижения нравственного совершенства и для общения с божеством; религиозное подвижничество. СИС 1985 … Исторический словарь галлицизмов русского языка

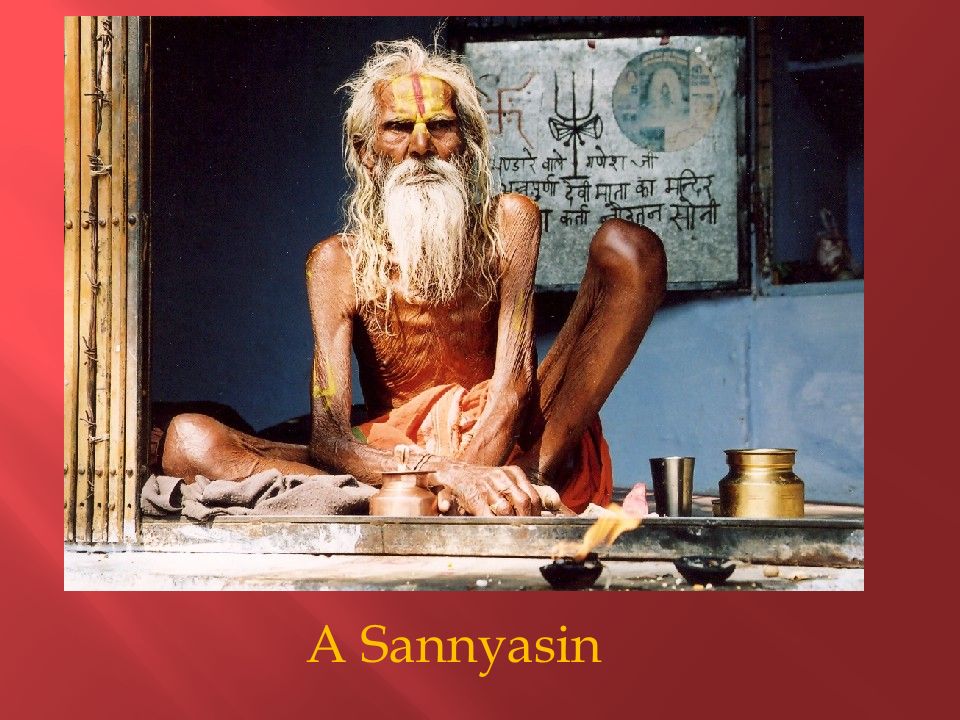

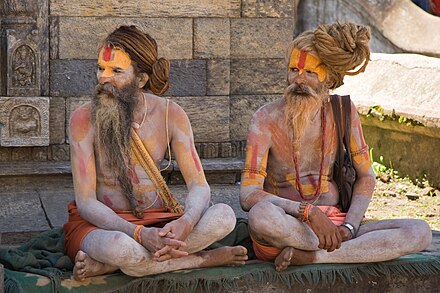

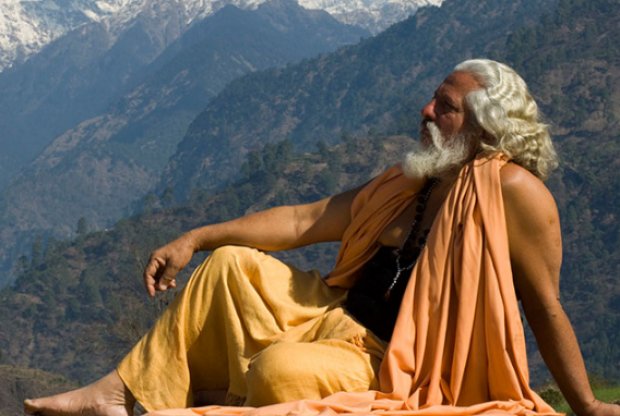

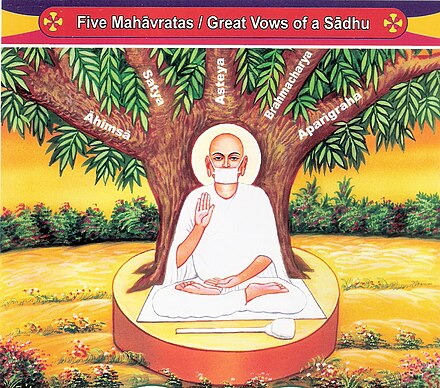

АСКЕТИЗМ — (от греческого asketes упражняющийся в чем либо), ограничение или подавление чувственных желаний, добровольное перенесение физической боли, одиночества и т. п. Характерен для практики различных религий (монашество и т.п.). Целью аскетизма может… … Современная энциклопедия

п. Характерен для практики различных религий (монашество и т.п.). Целью аскетизма может… … Современная энциклопедия

АСКЕТИЗМ — (от греч. asketes упражняющийся в чем либо) ограничение или подавление чувственных желаний, добровольное перенесение физической боли, одиночества и т. п., присущие практике философских школ (напр., киников) и особенно различных религий… … Большой Энциклопедический словарь

АСКЕТИЗМ — (греч. aske упражнение в чем либо) техника телесных и ментальных практик, служащих средством к достижению сверхчувственных целей: этического идеала, мистического совершенства и т.д., а также соответствующая им система ценностей. В религиозно… … Новейший философский словарь

АСКЕТИЗМ — АСКЕТИЗМ, а, муж. Строгий образ жизни с отказом от жизненных благ и удовольствий. | прил. аскетический, ая, ое. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова

АСКЕТИЗМ — (от греч. asketes упражняющийся в ч. л.) англ. asceticism; нем. Askese. Отречение от жизненных удовольствий, ограничение или подавление чувственных желаний, добровольное перенесение физической боли, одиночества и т. п., присущие практике нек рых… … Энциклопедия социологии

asketes упражняющийся в ч. л.) англ. asceticism; нем. Askese. Отречение от жизненных удовольствий, ограничение или подавление чувственных желаний, добровольное перенесение физической боли, одиночества и т. п., присущие практике нек рых… … Энциклопедия социологии

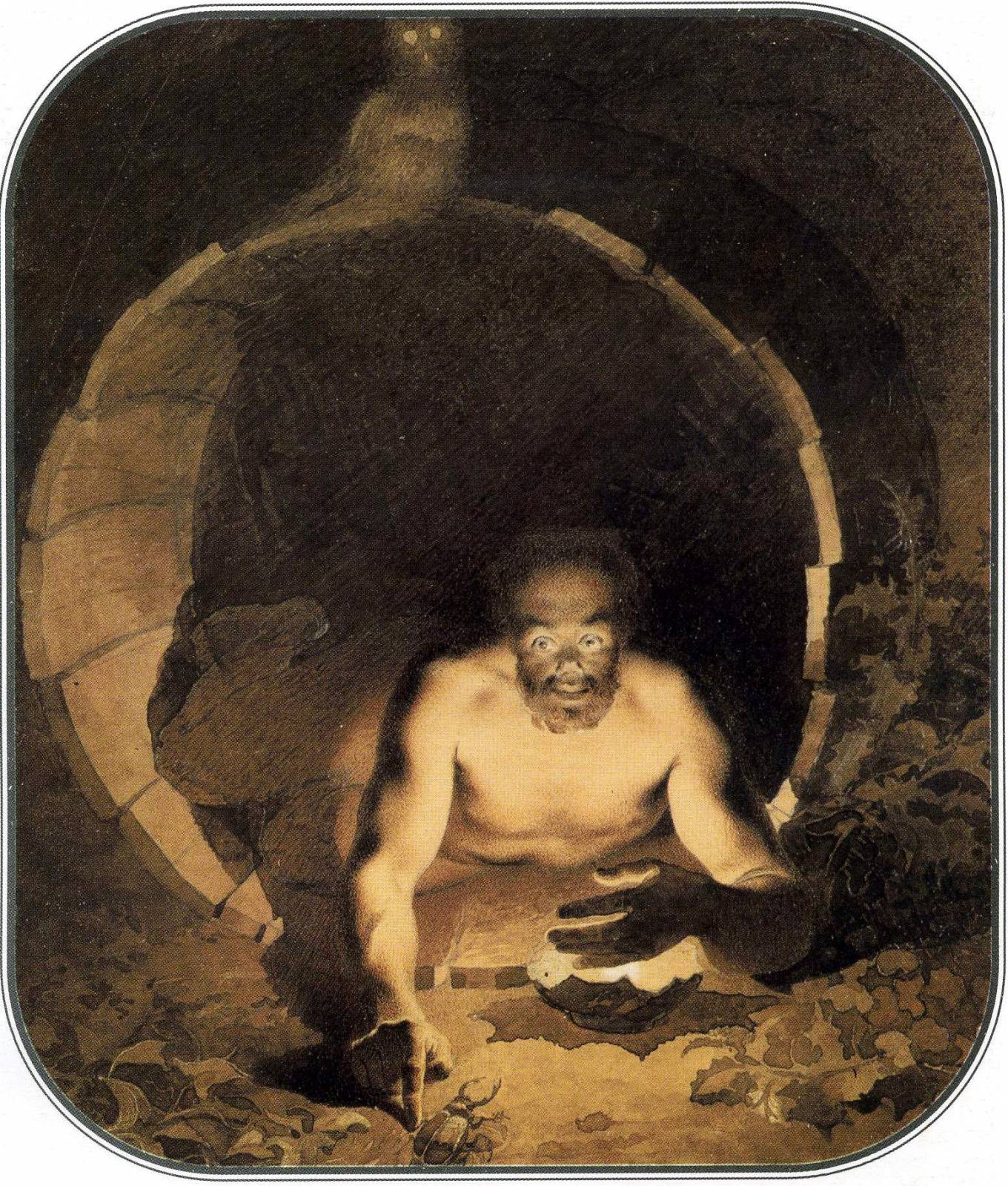

Поль Сезанн — 587 произведений

Поль Сеза́нн (фр. Paul Cézanne; 1839—1906) — французский художник-живописец, яркий представитель постимпрессионизма.

Сезанн родился в Экс-ан-Провансе 19 января 1839 года. Он был единственным сыном властного отца и вырос в тихом Экс-ан-Провансе, старой провинциальной столице Южной Франции, в 15 милях вглубь страны от Марселя. Отец художника, Луи-Огюст Сезанн, самоуверенный и напористый, отправился в Париж учиться шляпному ремеслу. Вернувшись в Экс после нескольких лет ученичества, он вложил свои сбережения в оптовую и розничную торговлю шляпами, преуспел в этом, и со временем стал ссужать деньгами производителей шляпного фетра. Вскоре этот «грубый и жадный» человек — таким он запомнился друзьям детства Сезанна — сделался самым удачливым ростовщиком в Эксе.

В детстве Сезанн имел слабое представление о хорошей живописи, но во многих других отношениях он получил превосходное образование. После окончания средней школы он посещал школу Святого Жозефа, а затем с 13 до 19 лет учился в «Коллеж Бурбон». Его образование вполне соответствовало традиции и общественным и религиозным требованиям времени. Сезанн хорошо учился и получил немало наград по математике, латинскому и греческому языкам. На протяжении всей последующей жизни он с увлечением читал классических авторов, писал латинские и французские стихи и до последних дней был способен цитировать по памяти целые страницы из Апулея, Вергилия и Лукреция.

С ранних лет Сезанн тянулся к искусству, но не имел, на первый взгляд, никаких ярко выраженных дарований. Рисование было обязательным предметом и в школе Святого Жозефа, и в Коллеж Бурбон, а с 15 лет он начал посещать свободную академию рисунка. Однако ежегодного приза по рисованию в колледже Сезанн никогда не получал — его в 1857 году удостоился лучший друг юного Поля — Эмиль Золя.

Художественное наследие Сезанна составляет более 800 работ маслом, не считая акварелей и других произведений. Никто не может подсчитать количества работ, уничтоженных, как несовершенные, самим художником за годы своего долгого творческого пути. В парижском осеннем Салоне 1904 года целый зал был отведен для демонстрации картин Сезанна. Эта выставка стала первым действительным успехом, более того — триумфом художника.

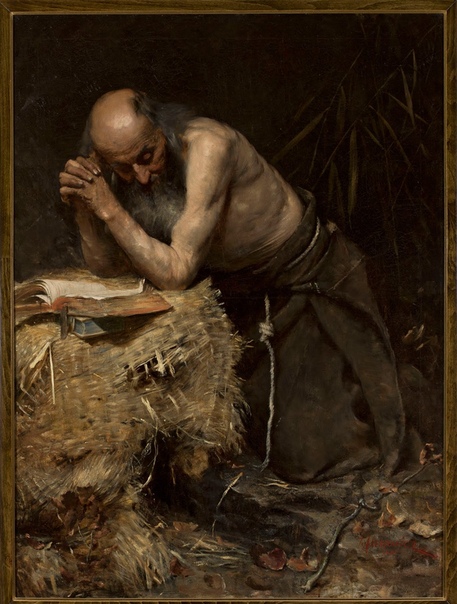

Произведения Сезанна несут на себе отпечаток внутренней жизни художника. Они наполнены внутренней энергией притяжения и отталкивания. Противоречия были изначально свойственны и психическому миру художника, и его художественным устремлениям. Южный темперамент соединялся в бытовой жизни Сезанна с затворничеством и аскетизмом, набожность — с попытками освободиться от сковывающих темперамент религиозных традиций. Уверенный в своей гениальности, Сезанн тем не менее был вечно одержим страхом того, что не найдет точных средств выражения того, что он видел и хотел выразить на картине средствами живописи.

Сезанну, очевидно, были свойственны многие страхи и фобии, и его неустойчивый характер нашёл себе пристанище и спасение в труде живописца. Возможно, именно это обстоятельство послужило главной причиной столь фанатичного труда Сезанна над своими картинами. Мнительный и нелюдимый, Сезанн в работе становился цельным и сильным человеком. Творчество тем сильнее излечивало его от собственных непреодолённых душевных противоречий, чем интенсивнее и постоянней оно было.

В зрелые годы ощущение собственных психологических противоречий и противоречивости окружающего мира постепенно сменилось в творчестве Сезанна ощущением не столько противоречивости, сколько таинственной сложности мира. Противоречия отошли на задний план, а на первый план выдвинулось понимание лаконичности самого языка бытия. Но если этот язык лаконичен, появляется шанс его выразить в каком-то количестве основных знаков или форм. Именно на этом этапе возникли лучшие, самые глубокие и содержательные работы Сезанна.

Именно на этом этапе возникли лучшие, самые глубокие и содержательные работы Сезанна.

ещё …

Аскетизм. Избранные эссе

Аскетизм

Источник — http://mere-marie.com/

«Только в любви к человеку и в сердце милостивом открывается божественное услаждение.»

«В нём, в коммунизме, и есть тёмный лик своего, коммунистического аскетизма, стальной хребет изощрённой воли, измождённая плоть и разодранные ризы.»

Якобы на почве гуманизма и якобы во имя человечества, но в одной его части — трудового класса, (а именно пролетариата), в забвении Бога и отречении от Христа, возродился суровый, аскетический путь.

Монахиня Мария, Париж

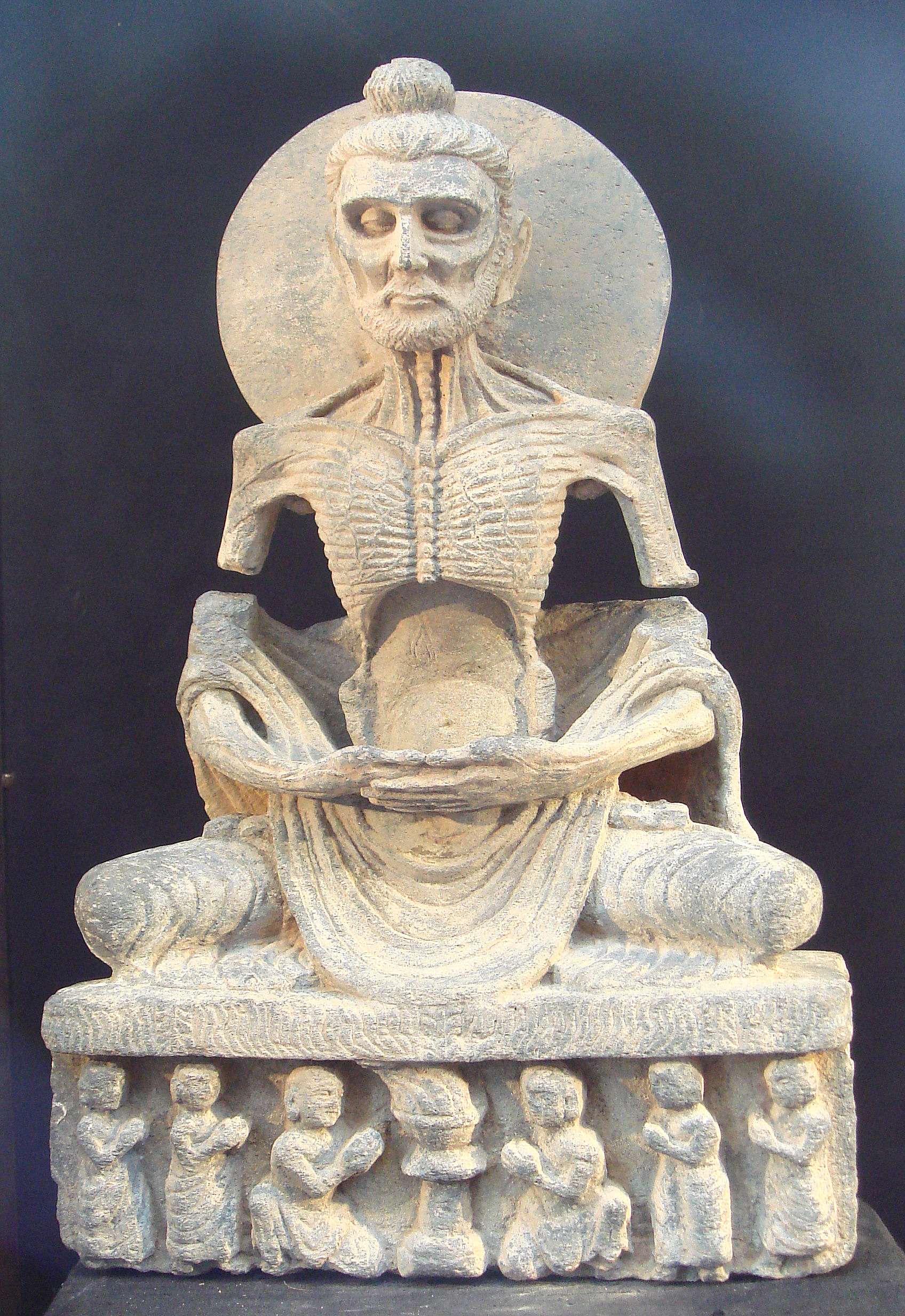

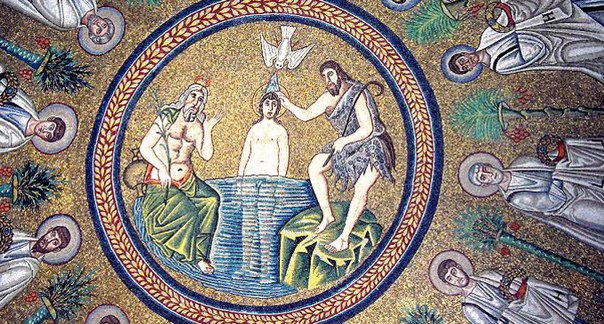

Первые века нашей эры — начала христианства в мире — были ярко окрашены суровым и непреклонным АСКЕТИЗМОМ. Нет сомнения, что торжеству христианства гораздо больше способствовали отшельники, живущие в пустыне (Антоний, Пахомий и др.), чем самое пламенное и пылкое увлечение христианством властителями государств. Ведь они оказывали ему не только всякое покровительство, но и внедряли его мечом и силою государственного аппарата в сердца своих верноподданных.

Нет сомнения, что торжеству христианства гораздо больше способствовали отшельники, живущие в пустыне (Антоний, Пахомий и др.), чем самое пламенное и пылкое увлечение христианством властителями государств. Ведь они оказывали ему не только всякое покровительство, но и внедряли его мечом и силою государственного аппарата в сердца своих верноподданных.

Получив признание византийских императоров, христианство оделось в парчу и виссон, изнежилось, приспособилось к пышности двора и сильно расцвело во внешних проявлениях: христианском искусстве, постройке соборов, иконостасах, витражах, но одновременно утеряло свой крепкий и жёсткий хребет времён мученичества, разошлось вширь в ущерб глубине. А если бы этой глубины не было, трудно было бы сказать, какие эмпирические формы приняло бы византийское православие. Но эта глубина была! И хранилась она в Нетрейской пустыне, на Синае, около Александрии, под самыми стенами Царьграда.

Отшельничество и монашество оказалось носителями и хранителями суровой и подлинной правды православия!

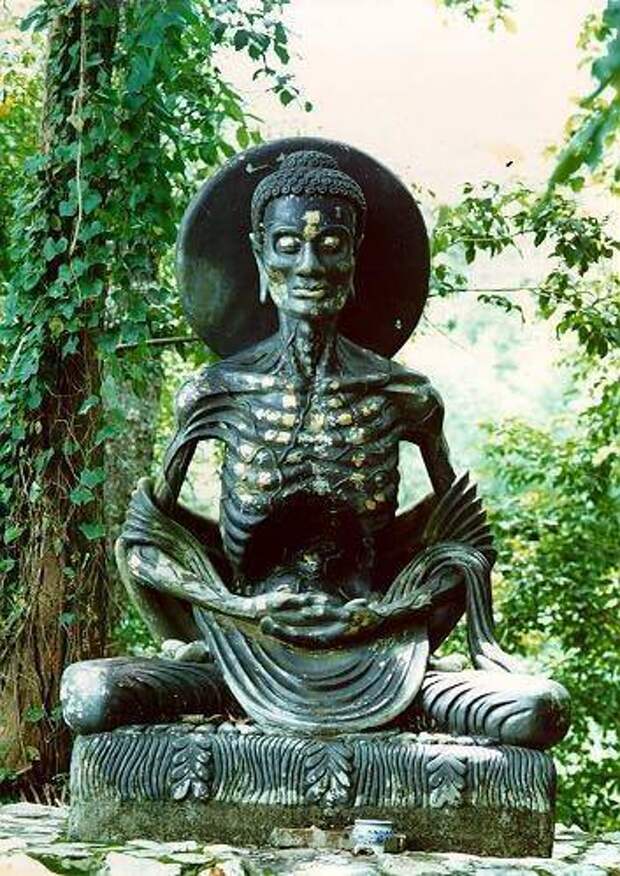

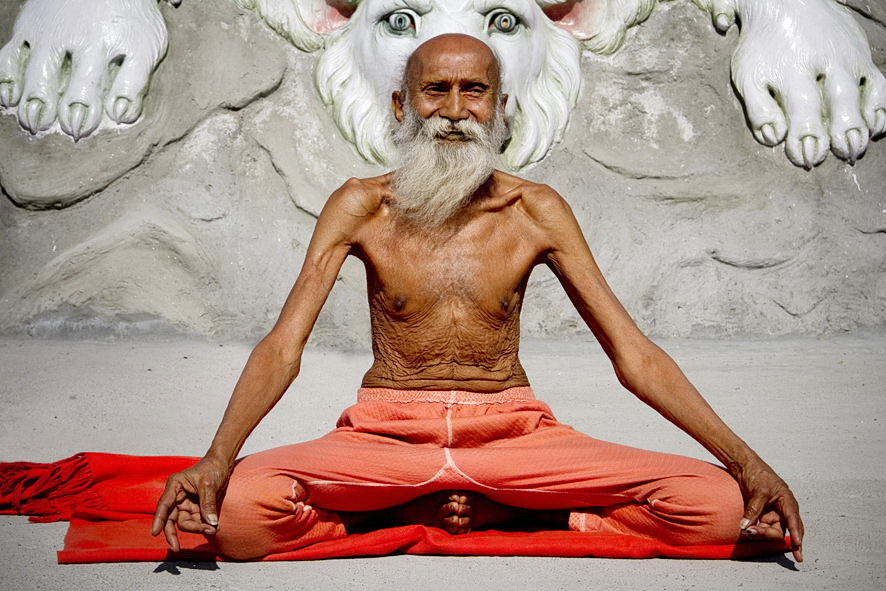

В то время как при дворе императора роскошествовали и излишествовали, утончались и разлагались, пустыня была наполнена отшельниками, спящими в гробах, питающимися размоченной чечевицей, стоящими ночами на молитве, так что вечером перед их глазами заходило солнце, а утром длинная тень клонилась к закату от восходящего солнца за их спинами.

Столпники, молчальники, борцы со страшными искушениями пустыни, молитвенники за мир, подвижники и аскеты — вот что было спинным хребтом православия. Это они сурово вели церковный корабль, отражали бури ересей, выправляли истинную веру. Именно это пленяло всех, ищущих правды и подвига, налагало неизгладимую печать, полную духовной красоты и истинного величия, на грешную изнеженную, вырождающуюся Византию, которая в бренном своём величии истлела. А вечное дело православия, находящееся в суровых руках смиренно–неприклонных монахов, продолжало расти! Оно расширилось в мире и особенно, на другой почве… на русской.

Я не буду излагать историю аскетизма и отношение к нему мира. Скажу только, что в известную минуту этот внешний, светский мир, восстал на аскетов. Он обвинил их в том, что во имя Бога, они предают брата своего — человека. И тогда наступил момент, когда человеческая жизнь была выведена из монастырской ограды, из пустыни и киновий, (частично даже из под церковного купола) на широкий путь гуманистического возрождения.

Человек, любовь к человеку, абсолютная и непререкаемая ценность и правда человечества, история и творчество во всех проявлениях человеческого лика в мире — вот, что было объявлено мерой вещей и ключом премудрости.

Мы вернёмся ещё к вопросу о том, предавал ли аскетизм правду мира во имя Божьей правды. А пока остановимся на том, что гуманизм, увлечённый и пленённый «ценностью» человеческого лица, перешёл в другую крайность — он предал правду Божию!

* * *

Если носители духовной правды аскетизма отрекались от мира во имя любви к Богу, то тут мир, в лице гуманизма, отрекался от Бога во имя любви к себе. Можно ли сказать, что утверждение любви к плоти мира и творению, является отрицательным и противоречащим его Творцу? Нет и нисколько. Даже можно сказать, что высшим проявлением любви к творению и объясняется проникновение в тайну ЕГО творчества. Любовь и творение есть мост к любви и к Творцу.

Но удивительным свойством обладает Истина и не даром она именуется Полнотой.

Часть истины, взятая в отдельности от полноты Истины в забвении и отрицании этой полноты, становиться уже не истиной, а ложью. Исчерпывающая полнота заповедей: «Возлюби Бога твоего и возлюби брата своего, как самого себя», — именно в таком двуедином составе и есть Полнота Истины.

Так, если вернуться к Гуманизму, можно сказать о нём, что:

1. Он обвинил Христианство, что оно приняло только первую часть этой полноты Истины, — Гуманизм отрёкся от любви к человеку, творению и Сыну Божию. Этим самым бессознательно умалил свою любовь к Богу — Творцу и Отцу человеческому. А, обвинив, впал в обратный грех.

2. Гуманизм предал любовь к Богу.

3. В творении он перестал ощущать Творца. Этим самым он умалил и творение.

Таков внутренний смысл Гуманизма, но нам важнее остановиться на методе его воздействия. Гуманизм же сам по себе, есть как бы принцип Возрождения — опыт наивный, зачарованный пафосом человеческого самоутверждения. В период Возрождения было слишком много радости, чтобы прочувствовать необходимость глубины и внутренне собраться. В этот период Возрождение не сумело ограничить себя и выковать духовные мускулы.

В этот период Возрождение не сумело ограничить себя и выковать духовные мускулы.

В то же время Аскетизм в мире перестал существовать в том виде, как он существовал раньше. Но совершенно неожиданно он воскрес и в девятнадцатом веке, получил новое дыхание на русской почве!

Первое воскрешение Аскетизма и утверждение его правды (как противоположность Гуманизму) мы находим у Константина Леонтьева.

Как же понял его Леонтьев? Как он воспринял древнюю аскетичность его пути? Это звучит парадоксально, но он его воспринял так, как его воспринимали гуманисты. То есть Леонтьев заявил, что «любовь к Богу не может ужиться с любовью к человеку. Что любовь к Богу ведёт к проклятию человека, что в этом и есть последняя правда и смысл православия. Всякое же иное Православие — неопределённое и розовое православие, от которого надо избавляться огнём и мечом».

Разница Леонтьева с Гуманизмом состоит не в том, что они по разному определяют значение древнего христианства. Они его определяют одинаково — «как предательство мира во имя любви к Богу».

Разница между ними в том, что они неодинаково оценивают такое отношение к миру!

а) Гуманизм не хочет любви к Богу, предающей человека, и именно на этом основании доходит вплоть до отказа какой либо любви к Богу.

б) Леонтьев, говорит решительное и безоговорочное «ДА» отречению от мира, во имя любви к Богу!

Теоретически он соглашается с определением гуманистов, но и в противовес даёт положительную оценку такому определению. Но самое трагическое в этом то, что он соглашается в этом с основной и всеопределяющей ошибкой Гуманизма (с оценкой, раз и навсегда неправильно понявшей древнюю АСКЕТИКУ). В результате этого непонимания, эта оценка была внушена всему миру.

Итак, базируясь на ложной мысли, что Византийское православие отрекалось во имя Бога от мира, Леонтьев заявляет, что это отречение правильно и обязательно для всякого христианина. А, заявив это, он становиться более византийцем, чем были в этом отношении византийские отцы Церкви и пустынники. Можно сказать, что он утвердил в себе неправду правды.

А потому, не касаясь известной величины Леонтьева (он был одним из самых страшных явлений русской мысли, закрепляющим и утверждающим Искажение, как подлинность), он многим и навсегда закрыл возможность правильно понять что такое аскетический путь. В противоположность византизма Леонтьева есть точка зрения Розанова, который соглашается, что тёмный лик есть действительно последняя правда христианства, но на этом основании отрицает всё христианство. Розанов по сути есть преломление начального гуманизма. Его неправильная оценка аскетизма вполне совпадает с оценкой гуманистов. Для него Христос — «лицо бесконечной красоты и бесконечной грусти» — но не укладывается в душе Розанова ни эта красота, ни эта грусть. Для Розанова: «Восток, взглянув однажды на Христа, уже навсегда потерял способность по настоящему, по земному радоваться, попросту быть весёлым, спокойным и ровным. Он разбил вдребезги прежние игрушки, земные, недалёкие и пошёл плача, но восторгаясь, по линии этого тёмного, не видного никому луча к великому Источнику своего света». Розанов верит: «Христос открывается только слезам. В тайне слёз христианских содержится главная тайна христианского действия на мир. Ими преобразовало оно историю. Боль мира победила радость мира, — вот это и есть Христианство. И на протяжении веков христианство осуществляло лишь одну задачу; погребение всего мира в Христе».

Розанов верит: «Христос открывается только слезам. В тайне слёз христианских содержится главная тайна христианского действия на мир. Ими преобразовало оно историю. Боль мира победила радость мира, — вот это и есть Христианство. И на протяжении веков христианство осуществляло лишь одну задачу; погребение всего мира в Христе».

У Леонтьева и Розанова неоспоримо единое восприятие Лика Христова — тёмное. У обоих, светлая радость жизни живёт на другом берегу, не на христианском, хоть и берега они выбирают разные. Леонтьев стремиться на тёмный, Розанов на светлый, но они одинаково понимают их значение.

Эта упорная традиция темного лика, раз и навсегда могла исказить в наших душах правильное понимание дела Христова, если бы вдруг не обнаружилось (там, где нет лика Христова!), на самом дальнем, безбожном, антихристианском берегу некое темное пятно.

Оказалось, что не только Агнец, жертва, казнимый, страдает. Что не только во имя Бога христианство залило мир слезами. Оказалось, что на русской каторге, на всеевропейских чердаках, в нищенстве изгнания, строго блюдут суровый путь аскетики другие люди. Но не во и имя любви Христовой!

Оказалось, что на русской каторге, на всеевропейских чердаках, в нищенстве изгнания, строго блюдут суровый путь аскетики другие люди. Но не во и имя любви Христовой!

Произошло небывалое явление. Якобы на почве гуманизма и якобы во имя человечества, но в одной его части — трудового класса (а именно пролетариата), в забвении Бога и отречении от Христа, возродился суровый, аскетический путь.

Каждый верный этому новому пути был обязан:

а) Оставить не только отца и мать свою, но и выводился он из под законов обычной, применявшейся к человеческим слабостям, морали, то есть ему внушалась иная, суровая, классовая мораль!

б) Во имя дела, во имя торжества его, он должен был отречься от всего — включая отречение от своего человеческого лица.

Чердаки мира, проплёванные и прокуренные кабаки всех европейских столиц могли бы много рассказать, как калечились людские души во имя нового безбожного закона. Как истреблялись «предрассудки» в этих душах, как предъявлялись им требования суровой, партийной дисциплины, и как всё подчинялось поискам единой, пусть фальшивой, но жемчужины. Но жемчужины не Царствия небесного, не небесной веси, а веси земной.

Но жемчужины не Царствия небесного, не небесной веси, а веси земной.

Любопытно, что сказал бы Леонтьев об этом, далеко не розовом, — антихристианстве, если бы догадался о его аскетической окрашенности. Воистину, антихрист должен быть великим аскетом и носить власяницу, потому что это то, что покоряет и пленяет мир.

А миру вновь предписывались слёзы! Но уже не слёзы христианства. Мир вновь отрекался от своих культурных ценностей, шёл на некое соглашение, но не во имя Бога, а во имя торжествующего в отдалённых веках безликого, сурового коллектива (в будущем коллективизма). Слишком события развивались стремительно, а потому не только Леонтьев, но и Розанов не успели задуматься о том, что это всё означает. Ну, а мы то видим! Мы можем понять. Мы обязаны найти и исправить ошибки.

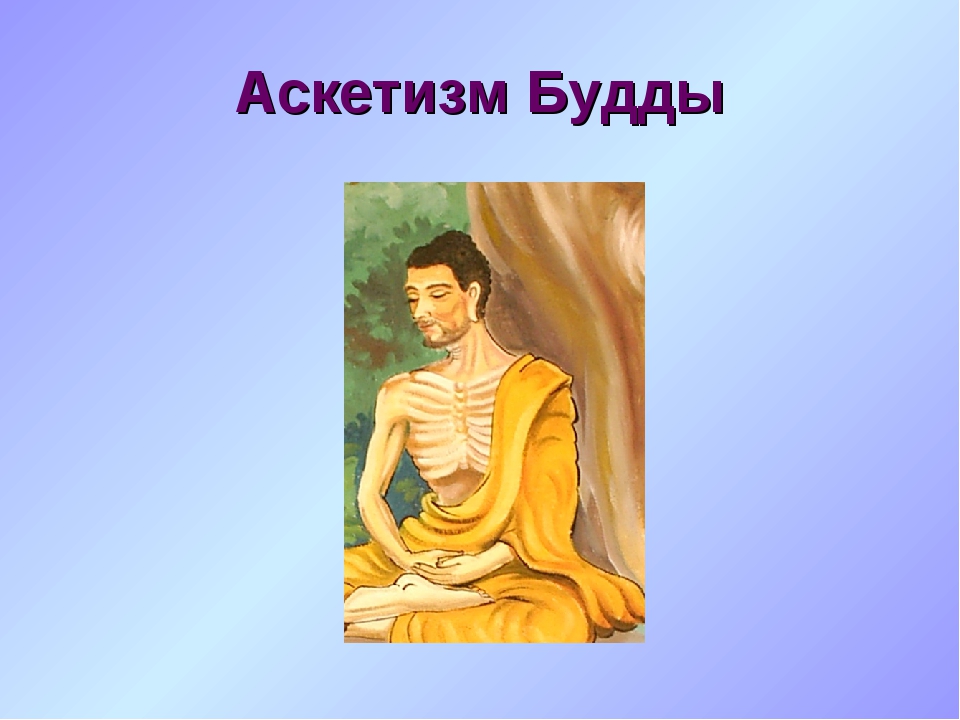

И, прежде всего, нам нужно дать себе отчёт — что такое христианский аскетический путь? Вероятно, каждый сразу представит себе измождённые лики святых на византийских иконах, их бестелесность, мрачность и тёмноту, духоту катакомб, какое то не прочувствованное проклятие миру и радостям его. Я утверждаю, что всё это совершенно не соответствует тому, как это было. А доказать я это могу на основании творений Исаака Сирина — одного из самых замечательных отцов Церкви, который главным образом обращался к монахам, молчальникам и аскетам. И начну я с самых страшных текстов Исаака Сирина, от которых вздрогнуло бы не только «розовое» сердце Розанова, но и «чёрное» сердце Леонтьева.

Я утверждаю, что всё это совершенно не соответствует тому, как это было. А доказать я это могу на основании творений Исаака Сирина — одного из самых замечательных отцов Церкви, который главным образом обращался к монахам, молчальникам и аскетам. И начну я с самых страшных текстов Исаака Сирина, от которых вздрогнуло бы не только «розовое» сердце Розанова, но и «чёрное» сердце Леонтьева.

Вот они: «Если милостыня или любовь, или сердоболие, или что?либо почитаемое, сделанное для Бога, препятствует твоему безмолвию, обращает око твоё на мир, ввергает тебя в беспокойство, помрачает памятование о Боге, прерывает молитву твою, производит в тебе смятение и неустройство помыслов, делают, что перестаёшь заниматься божественным чтением, оставляешь это оружие, избавляющее от парения ума, потребляет осторожность твою, производит, что бы в дотоле связан, начинаешь ходить свободен и, вступив в уединение, возвращаешься в общество людей, пробуждают на тебя погребенные страсти, разрешают воздержание чувств твоих, воскрешают для мира тебя умершего миру, от ангельского деланья, о котором у тебя единственная забота, низводят тебя и поставляют на стороне мирян, — то да погибнет такая правда».

Этими словами страшное не исчерпывается. Дальше: «Дивлюсь тем, которые смущают себя в деле безмолвия, чтобы других успокоить в телесном»…

«Прекрасен путь любви, прекрасно дело милосердия ради Бога, но ради Бога не хочу этого». «Остановись, отец, — сказал один монах, — ради Бога спешу за тобою». И тот ответил: «А я ради Бога бегу от тебя».

И вот, как бы исчерпывающее объяснение к такому отношению: «Мир есть блудница, которая взирающих на неё с вожделением, красою её привлекает и любовью к себе. И тому, кто хоть отчасти возобладал любовью к миру, кто опутан им, тот не сможет выйти из рук его, пока мир не лишит его жизни. И, когда мир совлечёт с человека всё и в день смерти вынесет его из дому его, тогда узнает человек, что мир подлинно льстец и обманщик».

И поэтому: «Хочешь ли по Евангельской проповеди приобрести в душе своей любовь к ближнему? Удались от него, и тогда воротится к тебе пламень любви к нему, и радоваться будешь при лицезрении его, как при видении светлого ангела». Что это? Уж не наглядная ли проповедь любви к дальнему, в ущерб к ближнему? Тем более, что Арсений говорил: «Богу известно, что люблю вас, но не могу быть и с Богом и с людьми». И всё расценено.

Что это? Уж не наглядная ли проповедь любви к дальнему, в ущерб к ближнему? Тем более, что Арсений говорил: «Богу известно, что люблю вас, но не могу быть и с Богом и с людьми». И всё расценено.

Вот, например: «Творящие знамения и чудеса в мире не сравнивай с безмолвствующим подвигом. Бездейственность безмолвия возлюби паче нежели насыщения алчущего в мире и обращение многих народов к поклонению Богу. Лучше тебе самого себя разрешить от уз греха, нежели рабов освободить от рабства… Каждый от остроты ума своего подобно реке источает учения. Полезнее позаботиться о душе своей, нежели воскрешать умерших».

Я чувствую, как от этих слов содрогается каждое гуманистическое сердце. Признаюсь, что моё сердце тоже содрогается и не верит, не допускает, что это так. Я ищу ключа к иному разумению этих слов. И вот он: «Когда слышишь об удалении от мира, об оставлении его, о чистоте от всего, что в мире, тогда необходимо сначала понять и узнать, по понятиям не простонародным, а чисто разумным, что означает само слово МИР. Из каких различий составлено это наименование. И тогда ты будешь в состоянии узнать о своей душе больше, как далека она от МИРА и что примешено к ней от этого МИРА. Слово МИР, есть имя собирательное, если человек не узнал прежде какими частями (членами) своего «Я» он далёк от МИРА, а какими связан, то ему многое будет трудно познать. Есть люди, которые двумя или тремя членами отрешены от мира, и подумали о себе, что стали они чуждыми для мира в своём житии, только потому, что не уразумели и не усмотрели.

Из каких различий составлено это наименование. И тогда ты будешь в состоянии узнать о своей душе больше, как далека она от МИРА и что примешено к ней от этого МИРА. Слово МИР, есть имя собирательное, если человек не узнал прежде какими частями (членами) своего «Я» он далёк от МИРА, а какими связан, то ему многое будет трудно познать. Есть люди, которые двумя или тремя членами отрешены от мира, и подумали о себе, что стали они чуждыми для мира в своём житии, только потому, что не уразумели и не усмотрели.

Как это произошло, что только две их части умерли в МИРУ?

По умозрительному исследованию МИРОМ называется и состав собирательного имени, объемлющего собой отдельно взятые страсти.

И когда хотим наименовать страсти, называем их миром, а когда хотим различить их по различию наименований, то называем их страстями. Где прекращаются страсти, там и мир возникает в своей преемственности.

Суть самой страсти заключается в следующем:

Приверженность к богатству, что приводит к накопительству вещей.

Телесное наслаждение, от чего возникает страсть супружества.

Тщеславие, от чего рождается зависть, а также власть начальствования, надменность и благолепие перед властью.

Желание наряжаться приводит к поиску славы, заискиванию и стремлению понравиться, что может стать причиной злоискательства и страха за тело.

Можно продолжить перечисление страстей. Но хочу сказать, что там, где страсть прекращает своё течение, там и мир умирает. А ты присмотрись к себе и пойми, какими из сих частей живёшь в этом мире, а какими умер к Богу.

Короче: Мир есть плотское житие в мудровании плоти».

И приняв тайну этого ключа, легко поймёшь такую молитву:

«Сподоби мя, Господи, действительно быть мёртвым для собеседования с миром сим. Потому, что не могу приобрести любовь к человеку те, кто любят мир сей». Тут резко противопоставляется любовь к человеку и любовь к миру сему. А у отрекшихся от мира сего, любовь к человеку приобретает иное значение и иной характер.

Приведу тексты Исаака Сирина. Они говорят нам о подлинной любви к человеку.

Они говорят нам о подлинной любви к человеку.

1. «Кто достиг любви Божией, тот не желает уже снова здесь пребывать, потому что любовь уничтожает страх. И я, возлюбленные мои, поелику вдался в юродство, вот и не могу сохранить тайны в молчании и делюсь неосмысленным для пользы братии, потому как это есть истинная любовь. Она не может содержать, что?либо в тайне от возлюбленных своих. Когда понял я это, персты мои неоднократно не успевали следовать по хартии, и не мог я сохранить терпение от удовольствия, которое вторгалось в сердце моё и заставляло умолкнуть чувства. Впрочем, блажен, у кого помышления всегда о Боге, кто удержался от мирского. В любви не печаль принять тяжкую смерть за любящих.

Потому что, когда из любви к Богу желаешь свершать какое?либо дело, пределом желания сего поставь смерть».

Не правда ли, что в этих словах чувствуется огненная, раскалённая любовь, а вот и её точное определение:

2. «Что такое сердце милующее? Возгорение сердца у человека о всём творении, о всех человеках, о птицах, о животных, о демонах и о всякой твари, при воспоминаниях о них и при воззрениях на них, очи человека источают слёзы. А всё от великой и сильной жалости, объемлющей сердце, и от великого терпения умиляется сердце его и не может вынести, слышать, видеть ни вреда, ни малой печали претерпевших тварей. А посему и о бессловесных, и о врагах истины, и о делающих ему вред — ежечасно со слезами приносим молитву, чтобы сохранились они и были помилованы. Ровно также и об естестве пресмыкающихся молимся с великой жалостью, какая без меры возбуждается в сердце его до уподобления в сем Богу».

А всё от великой и сильной жалости, объемлющей сердце, и от великого терпения умиляется сердце его и не может вынести, слышать, видеть ни вреда, ни малой печали претерпевших тварей. А посему и о бессловесных, и о врагах истины, и о делающих ему вред — ежечасно со слезами приносим молитву, чтобы сохранились они и были помилованы. Ровно также и об естестве пресмыкающихся молимся с великой жалостью, какая без меры возбуждается в сердце его до уподобления в сем Богу».

Что можно сказать ещё более? Как неуместно после этих слов говорить о пути тёмных ликов. И может быть ещё неуместнее говорить о розовом христианстве. Огненнозряче — белое, сияющее лицо открывает нам Исаак Сирин в обращении своём к МИРУ. И далее:

3. «Достигших совершенства признак таков: если десятикратно в день преданные на сожжение за любовь к людям, не удовлетворяться сим, как Моисей сказал Богу — Аще убо оставиши им грех — остави. Аще убо нет — то изглади мя из книги, в ниже вписан есмь» (Исход ХХХШ-32).

И как говорит блаженный Павел: «Я желал бы сам быть отлучён от Христа по братии моей» (Рим, IX-3). И прочие Апостолы за любовь к жизни человеков приняли смерть во всяких видах её«.

И прочие Апостолы за любовь к жизни человеков приняли смерть во всяких видах её«.

4. «По любви к твари, Сына Своего предал Бог на крестную смерть, не потому что не мог искупить нас иным образом, но чтобы научить нас этим преизобилующей любви своей. А если бы у Него было что более драгоценное и то дал бы нам, чтобы сим приобрести себе род наш. И не благоволил сместить свободу нашу, но благоволил, чтобы любовью собственного сердца нашего приблизились мы к Нему. И домогаются Святые, сего признака — уподобляться Богу совершенством любви к ближнему».

5. «Расскажите об авве Агафоне, — будто сказал он: Желал бы я найти прокажённого и взять у него тело его и дать ему своё. Подобное и делал авва Агафон, паче всех уважавших безмолвие и молчание: сей чудный муж во время большого торга пришёл продать рукоделие и на торжище нашёл одного больного странника, нанял для него дом и остался с ним. Работал своими руками и что получал за труд, всё на него тратил. Прислуживал ему шесть месяцев, пока больной не выздоровел».

6. «Вторая заповедь — человеколюбие. Требует это двойственности естества, чтобы попечение о делании ума было сугубое, т. е., что исполняем в сознании, то подобным образом желаем исполнить и телесно. И заповедь, совершаемая в делах, требует совершения и в сознании.

А там, где человеку нет возможности видимо и телесно совершать любви к ближнему, там достаточно перед Богом излить любовь к ближнему нашему».

7. «Благотворением и честью уравнивай всех людей. Будет ли кто иудей или неверный, тем паче если убийца. Ведь все мы братья одной породы и от истины заблудились по неведению её. Люби грешников, но ненавидь их дела, и не пренебрегай грешниками за недостатки их, чтобы самому не быть искушённым в том же, в чём искусились они».

8.» Кто при памятовании о Боге уважает всякого человека, тот по мановению Божию. В тайне приобретает себе помощь у всякого человека. Любовь не знает стыда, потому что не умеет придавать членам вид благочиния. Любви естественно не стыдиться и забывать меру свою. Блажен, кто нашёл любовь — пристань великой радости«.

Блажен, кто нашёл любовь — пристань великой радости«.

9. «Христос умер за грешных, а не за праведных. Великое дело печалиться о людях злых и паче праведных благодетельствовать грешным.

Будь дружен со всеми людьми, а мыслью своей пребывай один.

Если не можешь взять на себя грехов грешника и понести наказание и стыд за него, то будь, по крайней мере, терпелив и не стыди его».

Из приведённых мной отрывочных текстов Исаака Сирина, мы видим, что об них может споткнуться самый пламенный, самый крылатый гуманизм. Какую иную высшую меру любви к брату своему можно найти и противопоставить этой огненной любви.

Но есть коренная разница в любви гуманистической, вскормленной на почве римского права, и любви христианской, питающейся Источником любви. Разница эта чувствуется из соотношений милости и правды.

Вот ещё несколько заповедей Исаака Сирина. Они важны для понимания милосердия.

«Если милостивый не бывает выше правды, то он не милостив. Милостивый не только даёт людям милостыню из своего собственного, но и радостью терпит от других неправду и милует их. А когда победит правду милостыней, тогда венчается не подзаконным венцом Праведников, а Евангельским венцом Совершенных.

А когда победит правду милостыней, тогда венчается не подзаконным венцом Праведников, а Евангельским венцом Совершенных.

Милосердие и правосудие в одной душе, это тоже, что человек, который в одном доме поклоняется Богу и идолам.

Милосердие противоположно правосудию. Потому как правосудие есть уравнение точной меры, того, что каждому отмерено, чего он достиг при воздаянии, и не допускает отклонения в разные стороны или лицеприятия.

А милосердие есть печаль, возбуждаемая милостью, а потому ко всему сострадательно преклоняется. Кто достоин худого с ней обращения, тому не воздаёт злом, а кто достоин доброго воздаяния, того преисполняет с избытком. Как сено и огонь не терпят быть в одном доме, так правосудие и милосердие в одной душе. Как песок не выдерживает равновесия с большим куском золота, так и требования правосудия выдерживают равновесие с милосердием Божиим.

Что горсть песку, брошенной в великое море — тоже грехопадение всякой плоти, в сравнении с Божьим Промыслом и Божией милостью».

Как трудно, что?либо добавить к этим словам! Несомненно, и очевидно, что они свидетельствуют об опытном приятии и изживании второй заповеди — человеколюбия. И в этом отношении являются недосягаемым образцом для человеколюбцев всех времён.

Хочу отметить ещё одну своеобразную черту в творениях Исаака Сирина. Это отношение к человеческому творчеству, всегда благодатному и подлинному. Если кто хочет найти точное, высоко лирическое описание психологического процесса творчества, то это можно найти в словах Исаака Сирина о молитве.

Сходство в описании процесса настолько несомненно, что приходиться говорить о молитве, как о вершине творческого процесса в человеческой душе. И не один раз, а часто и по различным поводам возвращается Исаак Сирин к этой теме.

И молящийся не знает истощения. Он говорит: «Иногда стихи делаются сладостными в устах, и стихословие одного стиха в молитве несчетно продолжается, не дозволяя переходить к другому стиху. И тогда молящийся не знает истощения.

Иногда же от молитвы рождается некое созерцание и прерывает устную молитву, и тогда молящийся цепенеет телом».

«Когда среди воздержания чувств от всякой встречи осенит тебя сила безмолвия, тогда ты встретишь сначала радость беспричинную, которая овладеет всей твоей душой. А потом отверзятся очи твои. Чтобы по мере очищения твоего ты увидел крепость твари Божией и красоту создания.

Неощутимо, во всё тело входит некое наслаждение и радость, и плотский язык не может выразить этого, а всё земное будет казаться прахом и тщетою.

В час молитвы истекающее наслаждение, а иногда во время чтения, вследствие непрестанного занятия и продолжительности мысли, — согревает ум. И последнее чаще всего бывает многократно и по ночам. А когда найдёт на человека это услаждение, бьющееся во всём теле, тогда, в этот час он думает, что и Царствие небесное не что иное, как это же самое.

Когда предстанешь в молитве перед Богом, сделайся в помыслах своих как бы муравьем, как пресмыкающимся на земле, как бы пиявицей или как неумствующим ребёнком.

Не говори пред Богом чего?либо от знания, но мыслями младенческими приближайся к нему.

Когда душа твоя приблизится к тому, чтобы выйти из тьмы, вот что будет этим признаком:

Сердце у тебя горит, и как огонь распаляется день и ночь, а потом целый мир вменяешь ты за умет, и пепел пламенеющих помыслов непрестанно возбуждаются в душе твоей. Внезапно в тебе возникает источник слёз, как поток, текущих без принуждения и примешивающихся ко всякому делу. И когда ты увидишь это в душе своей, будь благонадёжен, потому что переплыл ты море.

Любовь к Богу естественно горяча, и когда падает на кого без меры, делает ту душу восторженной. Поэтому сердце, ощутившее любовь сию, не может выносить и вмещать её, но по мере силы вошедшей в него любви, происходят в нём необыкновенные изменения.

Вот ясные признаки сей любви:

Лицо у человека делается огненным и радостным, а тело его согревается. Отступает от него страх и стыд, а сам он делается восторженным и как бы изумлённым. Страшную смерть почитает радостью. Созерцание его ума не допускает какого?либо пресечение помышлений о небесном… и в отсутствии, незримый никем, беседует, как на яву.

Страшную смерть почитает радостью. Созерцание его ума не допускает какого?либо пресечение помышлений о небесном… и в отсутствии, незримый никем, беседует, как на яву.

Итак — человек и любовь к нему, у Исаака Сирина, есть вершина человеческого творчества и является краеугольным камнем.

Вот его изумительные слова о Свободе:

«Можно с уверенностью сказать, что свобода воли приводит в движение наши чувства и всякую свершаемую добродетель, да и всякий чин молитв. И происходит это и в теле, и в мыслях, а даже в уме, который есть царь наших страстей. Когда же дух возгосподствует над умом, этим домостроителем чувств и помыслов — тогда и ум наш подчиниться и станет путеводиться духом.

В веке несовершенном нет совершенной Свободы.

Остерегайся своей собственной свободы, которая может привести к лукавому рабству.

Остерегайся утешения, предшествующего брани.

Остерегайся ведения, предшествующего искушениям. И, что чаще всего бывает, — желания встречи прежде свершения покаяния.

Проси Досточтимого и Дающего без зависти, чтобы за мудрое хотение принять от него и честь».

После всего написанного Исааком Сириным можно ли говорить, что он учит нас только творческой крылатой радости, что путь, на который он нас зовёт, лишён камней и терний?

Конечно нет. Он учит нас трудностям этого пути, много раз указывает на неизбежность поражений и искушений, которые ждут нас, и зовет дальше, к цели — радости и к подвигу на этом пути. Он говорит: «…путь Божиий есть ежедневный крест. Никто не восходит на него, живя прохладно. О таком прохладном пути мы знаем, где он заканчивается. Богу не угодно, чтобы беспечным был тот, кто ему предан всем сердцем».

И на этом пути неизбежны искушения, о которых он нас предупреждает: «…от искушений человек приобретает душу одинокую и беззащитную, сердце омертвевшее и смиренное. В нас растворяются и утешения, и поражения, свет и тьма, брань и помощь, — короче сказать, — теснота и пространство. Нужно терпеть, потому что Терпение есть матерь утешения и некая сила, обыкновенно порождаемая широтою сердца. Один смирен по страху Божию, другой смирен по радости. И смиренного по страху Божию сопровождают скромность, благочиние чувств и сокрушённое сердце. А смиренного по радости сопровождает великая простота, сердце возрастающее и неудержимое!»

Один смирен по страху Божию, другой смирен по радости. И смиренного по страху Божию сопровождают скромность, благочиние чувств и сокрушённое сердце. А смиренного по радости сопровождает великая простота, сердце возрастающее и неудержимое!»

Я нарочно заканчиваю этим текстом, словами Исаака Сирина, потому что и в нём есть ключ к уразумению аскетизма. А именно, великая простота сердца, которое неудержимо в любви и разрастается от неё. Трудный путь, о котором говорит Исаака Сирин, кроется в отречении от «мира сего», для подвига стяжания мира Божьего и раскрытии своего сердца. Я не думаю, что все приведённые мною слова Исаака Сирина, требуют подробных комментариев. Вернувшись к началу моего эссе, эти слова совершенно опровергают установившийся предрассудок о «тёмном лике», в равной мере как и «розового христианства».

В словах Исаака Сирина есть не только мера и гармония, достигнутая полнота и правильное соотношение двух заповедей, но и: Мир в Боге и Бог в Мире. И никакими силами не оторваться от аскетического пути мирского делания, по учению Исаака Сирина. И только в любви к человеку, и в сердце милостивом открывается божественное услаждение.

И только в любви к человеку, и в сердце милостивом открывается божественное услаждение.

Я думаю, что не будет заблуждением сказать, что в области русского религиозного пути особенно сильно утвердилось начало творение мира. Не мира сего, а Мира Божьего. А русский религиозный путь именно так и раскрывается.

Русская мысль всегда стремилась увидеть в деле человеческом дело Божье, осмыслить творение Мира, как от Бога завещанную задачу. Положительных доказательств такого понимания русской религиозной задачи не счесть, но, наряду с положительными, существуют и доказательства отрицательные.

Несмотря на искажения и отходы от первоначальной религиозной заданности, русский дух никогда не изменял верности образу Божьему в творениях. Бывало, что Богу изменял, но образу божьему оставался верен всегда. Именно на этом построен знаменитый парадокс Соловьёва: «Человек произошёл от обезьяны, а потому положил душу свою за други своя».

А если повернуться к нашему гуманизму, то он растворялся в религиозном тоне и Хомякова, и Достоевского, и Соловьёва, которые были гуманистами. Они преображали западный, ущербный гуманизм, лишённый Бога, в нечто иное, в веру в человечество, живущее в Боге, и в Нём открывающее себя.

Они преображали западный, ущербный гуманизм, лишённый Бога, в нечто иное, в веру в человечество, живущее в Боге, и в Нём открывающее себя.

Я здесь привожу примеры текстов Исаака Сирина, и так подробно пишу о современном гуманизме и аскетизме, чтобы наглядно показать, что развилось в России за последние десятилетия. А именно — наглядное опровержение всего сказанного: т. е. развился и раскрылся русский коммунизм. В нём нет ни любовного приятия мира, ни творческого пути, ни трепета божественного, ни раскаяния, ни Бога, а есть одно искушение и грех, который своей нечеловеческой машиной дробит кости и души людей для вящей славы абстрактных идей. В нём, в коммунизме, и есть тёмный лик своего, коммунистического аскетизма, стальной хребет изощрённой воли, измождённая плоть и разодранные ризы. Только в этом и кроется его победа, объяснение того, как мёртвая форма (и формула) могла овладеть жизнью. К сожалению, для всех сила русского аскетического коммунизма кроется в том, что на Западе ему ничего не противостоит, нет на сегодня никакого «огненного, творческого, положительного учения». Идеи стали расплывчатыми, туманными, не раскалёнными, а студенистыми и холодящими душу.

Идеи стали расплывчатыми, туманными, не раскалёнными, а студенистыми и холодящими душу.

И если, случайно, кто?то, и думает сегодня о необходимости оцерковлении жизни, надеется зажечь в душах огонь христианства, то:

Что это означает? Что это предваряет?

Это предваряет огненный расцвет любви в двух её ипостасях — любви к Богу и любви к Миру. И тогда можно было бы радоваться и надеется… но можно ли сегодня, при рождении коммунистического аскетизма сказать — «Ныне отпущаеши?» Нет не можем. Всё в гадании, в снах, в надеждах. Грядущее оцерковление жизни будет, конечно, осуществляться, но через другую аскетику, которая должна быть радостна! Она будет пронизана напряжёнными молитвами, омыта благодатными слезами.

И ни одно из самых страшных предупреждений Исаака Сирина, о трудностях этого аскетического пути, не окажется преувеличением. И ни одно его огненное слово о «сладости достижения» тоже не будет преувеличением.

И не тёмный лик и не розовое христианство сулит нам грядущее время.

Лик будет огненным, а христианское делание белым, напряжение испепеляющим, и стяжаемая благодать окрыляющей!

Только так можно мыслить грядущее Православие на Руси.

Только так поглотиться без остатка растленный аскетический коммунизм, и возродятся души в золотых латах воинов Христовых.

Касем Сулеймани. Кем был генерал, убедивший Путина прийти в Сирию

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

Подпись к видео,Убийство Касема Сулеймани: кем был генерал и какие последствия может иметь его смерть?

Иранский военный стратег, идеолог внешней политики Ирана генерал Касем Сулеймани убит в результате авиаудара США. Для многих в Иране Сулеймани — национальный герой, другие видят в нем воплощение зла. Именно он, как считается, убедил российского президента Владимира Путина вмешаться в конфликт в Сирии. Кем был Сулеймани и какое влияние оказал?

Именно он, как считается, убедил российского президента Владимира Путина вмешаться в конфликт в Сирии. Кем был Сулеймани и какое влияние оказал?

Сулеймани, командовавший элитным спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции, сыграл важную роль в распространении иранского влияния на Ближнем Востоке, которое пытались сдерживать как США, так и Саудовская Аравия и Израиль — главные противники Тегерана в регионе.

Генерала считали главным стратегом, стоящим за военными начинаниями Ирана. Он обладал почти одинаковым влиянием как в Иране, так и в Сирии, Ливане, Ираке и Йемене.

Он был движущей силой политики Ирана, направленной на создание регионального союза шиитских государств. В странах, где руководящие посты занимают сунниты, Сулеймани называли главным врагом.

Генерал Сулеймани сумел изменить расклад сил в сирийской войне в пользу Башара Асада и усилить влияние Ирана на Ирак. Его обвиняли в гибели сотен американских военных в Ираке и причастности к нападениям на Израиль.

На Западе он считался воплощением зла. США включили его вместе с другими иранскими официальными лицами в число террористов, обвинив в 2011 году в заговоре с целью убить посла Саудовской Аравии в Вашингтоне.

Он считался самым эффективным сотрудником военной разведки в регионе и был правой рукой верховного лидера Ирана Али Хаменеи. «Аль-Кудс» американские власти в прошлом году внесли в список террористических организаций.

Автор фото, Getty Images

В Иране его как почитали, так и ненавидели. В 2017 году в стране появилось движение, которое призывало генерала баллотироваться в президенты.

Однако многие беспокоились, что в случае его победы на выборах Корпус стражей Исламской революции получил бы практически неограниченную власть. Он был популярен среди сторонников жесткой политики и сторонников режима, но не так популярен среди остального населения.

Сулеймани, с одной стороны, хвалили за успешную борьбу с джихадистами из ИГ (организация запрещена в России), с другой — считали его ответственным за гибель людей в Сирии, а также называли причастным к нападениям на американские военные объекты и базы коалиции США на Ближнем Востоке.

Бывший сотрудник ЦРУ Джон Магуайр в 2013 году называл его самой влиятельной фигурой на Ближнем Востоке на сегодняшний день, о которой никто не слышал.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

Подпись к видео,Касем Сулеймани: весь Иран оплакивает убитого генерала

В 2014 году тогдашний министр иностранных дел Канады Джон Бэрд назвал генерала, боровшегося с террористами, «агентом террора, притворяющимся героем». Некоторые американские политики высказались в том же духе после смерти генерала Сулеймани.

Арабская весна на Ближнем Востоке, а затем и борьба с Исламским государством превратили генерала Сулеймани из теневой фигуры в главного игрока в геополитике региона, заявил изданию New York Times Тамир Пардо, бывший глава израильской разведывательной службы Моссад.

Все думают только о нем

Влияние Сулеймани усилилось с того момента, как его войска поддержали президента Сирии Башара Асада в гражданской войне, которая продолжается с 2011 года. «Аль-Кудс» помогли вооруженным группировкам победить Исламское государство.

«Аль-Кудс» помогли вооруженным группировкам победить Исламское государство.

«В комнате может быть десять человек, и когда Сулеймани заходит, он не садится с остальными. Он сидит на другой стороне комнаты, очень тихо. Не говорит, ничего не комментирует, просто сидит и слушает. И поэтому, конечно, все думают только о нем», — так описал изданию New Yorker генерала Сулеймани бывший высокопоставленный иракский чиновник.

Автор фото, Reuters

Подпись к фото,Многие в Иране считают генерала Сулеймани национальным героем

По его словам, иранский военачальник на публике обычно не привлекал к себе внимания и едва ли повышал голос, чем демонстрировал черту, которую арабы называют «хилиб».

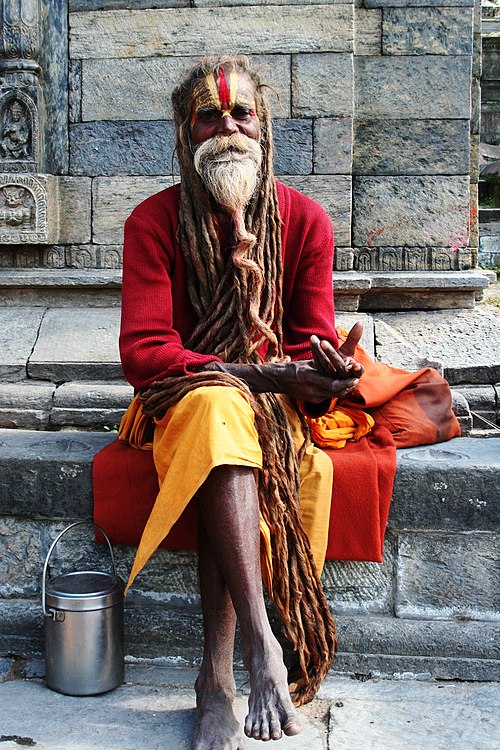

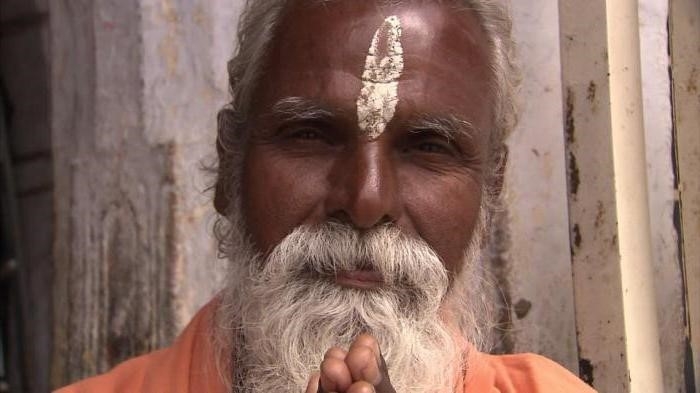

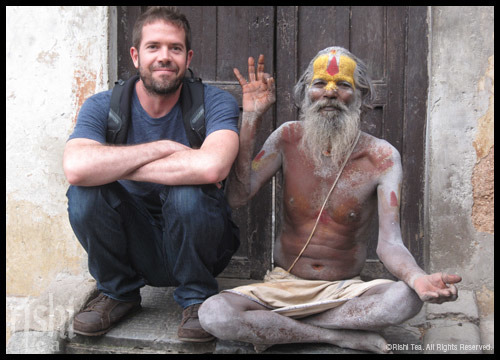

Благодаря распространявшимся рассказам о его аскетизме и скромной харизме вокруг Сулеймани создался образ воина-философа, защищающего нацию от врагов.

Раннее начало карьеры

Касем Сулеймани родом из скромной семьи. Он родился в 1957 году в провинции Керман на юго-востоке Ирана. Окончив пять классов начальной школы, в 13 лет он начал работать разнорабочим на строительной площадке. В свободное время он занимался тяжелой атлетикой и посещал проповеди Али Хаменеи — ныне верховного лидера Ирана.

Он родился в 1957 году в провинции Керман на юго-востоке Ирана. Окончив пять классов начальной школы, в 13 лет он начал работать разнорабочим на строительной площадке. В свободное время он занимался тяжелой атлетикой и посещал проповеди Али Хаменеи — ныне верховного лидера Ирана.

Во время исламской революции в 1979 году, будучи 22-летним молодым человеком, Сулеймани начал свою карьеру в военных кругах Ирана и сразу записался в Корпус стражей Исламской революции. По данным издания Foreign Policy, впервые он получил связанные с военными действиями задачи после всего шести недель военной тактической подготовки.

Из ирано-иракской войны, которая продолжалась восемь лет — с 1980 по 1988 годы, — Сулеймани вышел героем. Уже тогда он возглавлял операции, проводимые за границей страны.

Сулеймани возглавил спецподразделение «Аль-Кудс» в 1998 году. Эти войска отвечают за проведение спецопераций за пределами страны, поддержание контактов с шиитскими партиями, движениями и вооруженными формированиями в других странах. Поначалу в течение нескольких лет Сулеймани был в тени, укрепляя связи Ирана с шиитской «Хезболлой» в Ливане, сирийскими группировками Асада и шиитов в Ираке.

Поначалу в течение нескольких лет Сулеймани был в тени, укрепляя связи Ирана с шиитской «Хезболлой» в Ливане, сирийскими группировками Асада и шиитов в Ираке.

Но со временем под его руководством войска «Аль-Кудс» значительно расширили свое влияние в разведывательной, финансовой и политической сферах за пределами Ирана.

Влияние на войну в Сирии

Несмотря на идеологическое противостояние США и Ирана, в некоторые периоды им приходилось объединяться для борьбы. В 2001 году Иран предоставил США военную разведку для поддержки вторжения с целью свержения талибов в Афганистане, а в 2007 году Вашингтон и Тегеран направили своих представителей в Багдад для переговоров по поводу ухудшающейся ситуации в регионе. Тогда бывший премьер-министр Ирака Нури Малики боролся с растущим насилием на религиозной почве.

После восстановления правительства Ирака в 2005 году влияние Сулеймани распространилось на иракскую политику под руководством бывших премьер-министров Ибрагима аль-Джафари и Нури аль-Малики.

Во время борьбы Ирака против ИГ (запрещенная в России группировка) коалиция Сил народной мобилизации — поддерживаемое Ираном военное формирование шиитов — сражалась вместе с иракскими вооруженными силами.

Автор фото, Getty Images

Подпись к фото,Сулеймани сыграл важную роль в войне в Сирии

После начала гражданской войны в Сирии в 2011 году Сулеймани приказал некоторым из иракских ополченцев защищать правительство Асада. Считается, что будучи в Москве в 2015 году, влиятельный генерал убедил Владимира Путина начать наступление на антиправительственные силы в Сирии. Это вмешательство стало одним из важнейших событий в новейшей истории российской политики, так как прежде Россия никогда не участвовала напрямую в военных действиях на территории арабских стран.

Визит Сулеймани в Москву стал важным шагом в планировании российской военной интервенции, которая изменила ход сирийской войны и создала новый ирано-российский альянс в поддержку Асада.

Российская сторона утверждает, что вмешалась в военные действия в Сирии по официальному запросу от Асада, который лично изложил проблемы, с которыми столкнулись правительственные войска.

Борьба с ИГ

Многие отмечают его большой вклад в борьбу с Исламским государством. Эти бои, длившиеся с 2014 по 2017 год, стали редким примером того, как Иран и США номинально сражались на одной стороне.

Не раз случалось так, что США и войска генерала Сулеймани одновременно наносили удары по позициям ИГ.

Глава отдела американских исследований в Тегеранском университете Мохаммед Маранди заявил, что роль Сулеймани в победе над ИГ превращает его в глазах иранцев и других народов Ближнего Востока в национального героя.

«Если бы не такие люди, как он, этот регион увидел бы черные флаги на всей своей территории», — сказал он, имея в виду флаги ИГ.

В 2014 году ИГ захватило примерно треть Ирака. Когда иранские и поддерживаемые Ираном силы стали основными участниками боев против группировки, в социальных сетях стали распространять фотографии генерала Сулеймани в военной форме на полях сражений.

Когда иранские и поддерживаемые Ираном силы стали основными участниками боев против группировки, в социальных сетях стали распространять фотографии генерала Сулеймани в военной форме на полях сражений.

Такая публичность породила слухи о том, что генерал пытается прославиться, чтобы выдвинуться на пост президента Ирана. Он отрицал их, говоря, что всегда видел себя только солдатом.

Сулеймани в президенты и слухи о смерти

Несколько лет назад в Иране началась кампания за то, чтобы генерал Сулеймани занялся политикой. Его назвали самым честным и наименее коррумпированным политиком Ирана и призвали баллотироваться на пост президента в 2017 году. Эти призывы, прозвучавшие в интернете, поддержал даже первый заместитель спикера иранского парламента, отметив, что с анализом политики генерал справился бы не хуже верховного лидера или Хасана Насраллы, лидера «Хезболлы».

Противники этой идеи опасались роста влияния и без того могущественного Корпуса стражей Исламской революции.

О смерти Сулеймани ранее уже не раз распространялись слухи, в первый раз его «похоронили» после авиакатастрофы 2006 года, в которой погибли другие военные чиновники Ирана. В 2012 году ходили слухи, что он погиб при взрыве бомбы в Дамаске. В результате взрыва тогда погибли основные помощники Башара Асада.

В ноябре 2015 года распространялись данные о том, что Сулеймани был убит или серьезно ранен силами, верными Асаду во время боев вокруг сирийского Алеппо.

В октябре этого года Тегеран заявил о сорванном заговоре между арабскими странами и Израилем с целью убить Сулеймани.

До и после убийства

Во вторник 31 декабря в Багдаде американское посольство пытались взять штурмом несколько тысяч человек в знак протеста против американских авиаударов по шиитскому ополчению. Некоторым из них удалось сломать ворота дипмиссии и ворваться внутрь, но американские власти заявили, что ситуация под контролем, а персонал дипмиссии эвакуирован.

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в организации нападения.

«Иран понесет полную ответственность за унесенные жизни или повреждения в любом нашем учреждении. Они заплатят очень большую цену! Это не предупреждение, а угроза. С Новым годом!» — написал Трамп в «Твиттере».

1 января лидер Ирана Али Хаменеи выпустил заявление, в котором отметил, что если Иран захочет принять вызовы и сражаться, то будет делать это решительно.

«Мы не стремимся к войне, но мы строго защищаем интересы, достоинство и славу иранской нации. Если кто-то будет нам угрожать, то мы без колебаний будем противостоять этому и наносить ответные удары», — заявил он.

После убийства Сулеймани Хаменеи пригрозил США «жестоким возмездием». Он назвал генерала «международным лицом сопротивления».

«Мученическая смерть стала его наградой за непрестанную деятельность, которой он занимался все эти годы, — говорится в официальном «Твиттере» иранского лидера. — Хотя он и ушел, но, по воле Аллаха, его работа и его путь не остановятся. Страшная месть ждет преступников, которые запятнали свои грязные руки его кровью и других мучеников вчера ночью».

— Хотя он и ушел, но, по воле Аллаха, его работа и его путь не остановятся. Страшная месть ждет преступников, которые запятнали свои грязные руки его кровью и других мучеников вчера ночью».

«Эта потерянная жизнь, вероятно, будет стоить гораздо дороже иранцам, иракцам, американцам и другим», — сказал изданию New York Times Али Ваез, директор иранской программы Международной кризисной группы.

«Это не просто смерть Сулеймани, но и скорбный плач по соглашению с Ираном по ядерной проблеме и вообще любой перспективе дипломатии между Ираном и США», — говорит Али Ваез.

Аятолла Хаменеи назначил новым командующим спецподразделением «Аль-Кудс» Исмаила Каани, бывшего заместителя Сулеймани.

Преступная Россия: Силовые структуры: Lenta.ru

«Лента.ру» продолжает цикл публикаций о ворах в законе — генералах преступного мира. Появившись в начале XX века, они очень скоро встали во главе организованной преступности СССР, а затем России. В предыдущей статье мы рассказывали о законнике Аслане Усояне по кличке Дед Хасан — хитром, жестоком и расчетливом. Он стоял за большинством воровских войн, которые прокатились по России и ее окрестностям на рубеже веков. Но пока Хасан плел интриги и развязывал конфликты, другой признанный авторитет преступного мира, вор Датико Цихелашвили (Дато Ташкентский), делал все возможное, чтобы примирить враждующих и не допустить бессмысленного кровопролития. Многие годы он решал споры в криминальном мире по всей стране, заслужив звание судьи в законе. Его запомнили как справедливого арбитра, который при своей строгости и принципиальности старался не доводить разбирательства до смертных приговоров. К слову, среди тех, кого Дато однажды спас от смерти, был и будущий криминальный король России Хасан…

Он стоял за большинством воровских войн, которые прокатились по России и ее окрестностям на рубеже веков. Но пока Хасан плел интриги и развязывал конфликты, другой признанный авторитет преступного мира, вор Датико Цихелашвили (Дато Ташкентский), делал все возможное, чтобы примирить враждующих и не допустить бессмысленного кровопролития. Многие годы он решал споры в криминальном мире по всей стране, заслужив звание судьи в законе. Его запомнили как справедливого арбитра, который при своей строгости и принципиальности старался не доводить разбирательства до смертных приговоров. К слову, среди тех, кого Дато однажды спас от смерти, был и будущий криминальный король России Хасан…

Детство Датико Цихелашвили, родившегося 12 января 1951 года, прошло в городе Нукус, столице Каракалпакской АССР на северо-западе Узбекистана. Эта местность была родиной его матери, узбечки по национальности. Отец будущего вора был грузином, среди его предков были даже князья. Грузином считал себя и сам Дато.

Материалы по теме

00:01 — 17 июня 2018

00:02 — 24 июня 2018

Дон Хасан

Главный мафиози России стоял за всеми воровскими войнами и не щадил никого

Дань роду матери, которую законник очень любил, он отдал своей криминальной кличкой, которой он обзавелся уже на первой ходке, — Дато Ташкентский. В столицу Узбекистана семья Датико перебралась в поисках лучшей доли — и оттуда же он отправился за решетку. У 16-летнего преступника доля оказалась воровской: он был задержан за хищение государственной собственности.

Суд учел возраст Дато и то, что на совести подростка это было первое преступление, и вынес вердикт — три года лишения свободы с отбыванием в колонии для несовершеннолетних. Оказавшись «на малолетке», Цихелашвили в полной мере проявил свой неуступчивый и бунтарский по отношению к властям характер, вступая в нескончаемые стычки с тюремщиками. За это он получил еще один год к своему сроку — но уже во взрослой колонии в узбекском городе Зарафшан, куда его перевели в 18 лет.

На свободу Дато должен был выйти в канун нового 1971 года, но к праздничному семейному столу добраться не успевал — а потому отправил матери свое фото с подписью «Дорогой мамочке в новогодний день 1971 года. Пусть этот год принесет нам радость встречи. Твой сын Датико».

Это фото молодой Дато отправил матери из колонии

Правда, пробыл на воле молодой Дато недолго: меньше года спустя он вновь загремел на зону — на этот раз за умышленное нанесение тяжких телесных повреждений. Ему назначили шесть лет лишения свободы, но позже суд заменил их тремя годами — и в 1975 году Дато вышел на свободу. Причина для сокращения срока, очевидно, была уважительной (согласно воровскому кодексу вор не должен освобождаться по УДО — ему следует полностью отбыть срок «от звонка до звонка»), так как спустя несколько месяцев после освобождения авторитета короновали в Ташкенте пять именитых воров в законе, в том числе Александр Слюсаренко (Дубина).

Тогда же Дато задумал покорение Москвы. Для этого он использовал очередную воровскую сходку, назначенную в столице. Прибыл законник туда не с пустыми руками — привез килограмм золота в воровской общак — и за щедрость был принят в московскую «семью». Пробыв в Белокаменной несколько месяцев, он отправился в Ташкент, где в 1976 году был осужден на 13 лет за изнасилование (обстоятельства этого дела доподлинно не известны) и вновь отправился скитаться по зонам.

Для этого он использовал очередную воровскую сходку, назначенную в столице. Прибыл законник туда не с пустыми руками — привез килограмм золота в воровской общак — и за щедрость был принят в московскую «семью». Пробыв в Белокаменной несколько месяцев, он отправился в Ташкент, где в 1976 году был осужден на 13 лет за изнасилование (обстоятельства этого дела доподлинно не известны) и вновь отправился скитаться по зонам.

В историю воровского мира Дато Ташкентский вошел как его главный третейский судья. Достичь высокого положения он сумел за счет взвешенных и всегда правильных решений в самых острых и неоднозначных вопросах. При этом законник никогда не лицемерил, а напротив, старался быть прямолинейным, говоря людям в глаза все, что о них думает. В конце 1984 года Дато оказался в тобольской тюрьме, где ему пришлось разбираться в, пожалуй, самой сложной и спорной истории — конфликте вокруг коронации дальневосточного авторитета Евгения Васина (Джем). Спустя годы тот возглавил организованное преступное сообщество «Общак» — одно из крупнейших в истории России.

Конфликт между Васиным и миром законников обострился в конце 1984 года, в момент, когда Джем оказался в Тобольской тюрьме. Авторитетных арестантов не на шутку возмутили некоторые детали биографии Джема — особенно тот факт, что он самовольно объявил себя вором в законе. О чем Васин думал в момент принятия такого решения, непонятно, ведь согласно воровскому кодексу, за такой проступок полагалась смертная казнь. Судя по всему, Джем очень хотел примкнуть к законникам, а найти на Дальнем Востоке тех, кто был бы готов его короновать, не мог.

Это, впрочем, объяснялось просто: Джем в одну из своих ходок (в 1976-1979 годах) занимался изготовлением колючей проволоки, а любая работа в воровском мире считалась категорически неприемлемой. Более того: Васин после этого трудился еще и слесарем-бесконвойником, а это означало, что у него были хорошие отношения с тюремным руководством. Да и вором он не был: за всю жизнь ничего так и не украл, попадая в колонии за «хулиганку».

Ну, а «вишенкой на торте» стало создание Джемом «Союза истинных арестантов», который он сам же и возглавил. Целью СИА стало развенчание культа воровской романтики. За это Васин в свое время был жестоко бит сокамерниками, которых на «оппозиционера» натравили возмущенные законники. И после всего этого Джем посмел сам себя провозгласить вором в законе… В итоге семеро действующих законников, находящихся в тобольской тюрьме, среди которых был и Дато, предъявили Васину серьезную претензию, ответить на которую по делу тот не смог.

Целью СИА стало развенчание культа воровской романтики. За это Васин в свое время был жестоко бит сокамерниками, которых на «оппозиционера» натравили возмущенные законники. И после всего этого Джем посмел сам себя провозгласить вором в законе… В итоге семеро действующих законников, находящихся в тобольской тюрьме, среди которых был и Дато, предъявили Васину серьезную претензию, ответить на которую по делу тот не смог.

Тучи над Джемом продолжали сгущаться до тех пор, пока Дато не решил пристальнее приглядеться к диссиденту. Имея от природы очень рассудительную натуру, воровской судья стал узнавать, что думают о Васине его бывшие сокамерники. На удивление, в своем большинстве отзывы о самопровозглашенном законнике были положительными: сидельцы отмечали, что Джем обладает очень хватким характером. О том, стоит ли признавать Васина вором, Дато поинтересовался и у хабаровского авторитета по кличке Пудель. «Почему бы и нет? Джем, несмотря на ряд серьезных упущений, обладает многими необходимыми для этого качествами», — был ответ.

После долгих раздумий Дато решил вступиться за Джема. Этому решению помимо прочего способствовала сложившаяся в криминальной среде обстановка: среди воров славянского происхождения начался ропот из-за засилья кавказских законников. А потому санкции в отношении Васина, пусть даже и заслуженные, могли существенно обострить ситуацию и даже привести к войне между кавказскими и славянскими воровскими кланами.

Слева направо: Датико Цихелашвили (Дато Ташкентский), Владимир Чернышев (Вова Черный), Евгений Васин (Джем)

Свои доводы Дато озвучил другим ворам из тобольской тюрьмы — Николаю Зыкову (Коля Якутенок) и Вахтангу Надареишвили (Кикиня), и нашел у них поддержку. Так с «благословения» Дато Васин вместо смертного приговора получил воровской подход и 2 октября 1985 года уже официально вступил в ряды законников. После долгожданного посвящения Джем, Дато, Пудель и Якутенок жили в одной камере и, пользуясь своими связями, успешно наладили поставку со свободы наркотиков, превратив свое наказание в «каникулы строгого режима». Прознав про это, тюремное руководство не поскупилось на наказания: все четверо отправились в карцеры, после чего были разведены по разным камерам.

Прознав про это, тюремное руководство не поскупилось на наказания: все четверо отправились в карцеры, после чего были разведены по разным камерам.

Любопытно, что много позже Джем умудрился поссориться с Дато, которому был обязан всем. На сходке в Комсомольске-на-Амуре Васин крайне нелицеприятно высказался о грузинских законниках, чем навлек на себя гнев воровского судьи. Итогом словесной перепалки стала ссора: Дато спешно покинул город и отправился в столицу. Правда, поостыв, он сам устроил встречу с оппонентом, которая закончилась их примирением.

Судьба раз за разом сводила Дато с самыми яркими представителями преступного мира страны. Однажды ему довелось спасать доброе имя знаменитого вора, будущего патриарха воровского мира Аслана Усояна (Дед Хасан). У того из-за его бурной деятельности разгорелся конфликт с некоторыми законниками, которые постоянно пытались развенчать оппонента. В 1986 году Хасан встретился с Дато в Тобольской тюрьме. Последний не побоялся выступить против влиятельных врагов Усояна и признал того вором: судейский авторитет Дато к этому времени уже был настолько высок, что с ним никто не решился спорить.

Хасан высоко оценил поступок Дато и даже считал его братом. На память об их дружбе Усоян отправил товарищу свое фото с подписью «На память Брату Дато Ташкентскому от Хасана, 1990 год».

Фото, отправленное Хасаном Дато

Особенно суровым временем для воровского судьи стало его пребывание в тюрьме города Тулун Иркутской области, куда Дато был этапирован из тобольской колонии в 1987 году. К этому времени руководство тулунской тюрьмы СТ-2 уже задалось целью устроить там некий аналог зоны «Белый лебедь», где ломали даже самых стойких криминальных авторитетов. Под строптивых сидельцев в СТ-2 был полностью выделен четвертый этаж.

Помимо стандартного комплекса мероприятий, связанных с усилением режима — минимум еды, света и встреч с родственниками — тулунские тюремщики практиковали изощренный «аттракцион»: коридор заполнялся бойцами с резиновыми дубинками наготове. И через этот строй пускался арестант, которого подгонял специально выделенный для этих целей «пастух». Били куда придется: порой окровавленный зек не добегал до конца коридора, падая без сил. Некоторые после одной такой пытки сразу отрекались от своей преступной жизни. Но на Дато никакие меры не действовали: он продолжал сыпать ругательствами в адрес тюремщиков и подчиняться им не планировал.

Некоторые после одной такой пытки сразу отрекались от своей преступной жизни. Но на Дато никакие меры не действовали: он продолжал сыпать ругательствами в адрес тюремщиков и подчиняться им не планировал.

Тюрьма СТ-2 (Тулун)

В конце концов от законника отстали. Еще одним столь же стойким арестантом оказался знаменитый Вячеслав Иваньков (Япончик), с которым Дато сдружился во время пребывания на штрафном этаже. Тулунские мытарства вора закончились в 1988 году, когда он был переведен в Тюмень, а оттуда — в Вильнюс.

На свободу Дато вышел в 1991 году, достигнув в воровском мире беспрекословного авторитета: главный судья криминальной России не боялся никого и ничего. К примеру, предпочитающий аскетизм в одежде законник не побоялся прилюдно высмеять за вычурность вкусов видного вора Рамаза Дзнеладзе (Рамаз Кутаисский). Это случилось в феврале 1993 года, когда только что освободившийся Рамаз созвал всю воровскую братию в столичный ресторан Центрального дома туриста отметить радостное событие.

В зале уже собрались несколько именитых законников — Дато, Валерий Длугач (Глобус), Александр Захаров (Шурик Захар) и Андрей Исаев (Роспись), когда в помещение вошел сам виновник торжества, на котором красовалась шикарная норковая шуба. Первым из присутствующих не выдержал Дато — рассмеявшись, он вогнал Рамаза в краску своим заявлением: мол, такие наряды только женщинам к лицу. Больше Дзнеладзе в этой обновке никто не видел.

Застолье криминальных авторитетов. Москва, ноябрь 1991 года

За столом (слева направо): Асаф Сосунов (Жук), Датико Цихелашвили (Дато Ташкентский), Вячеслав Иваньков (Япончик), Акакий Кохия (Како), Леван Джангвеладзе, Бесик Джонуа. Вверху: Мераб Джангвеладзе (Мераб Сухумский).

Впрочем, и с другими ворами отношения у Дато отнюдь не всегда складывались гладко: конфликты случались, но рассудительный и отходчивый законник обычно сам же и гасил их. В воровском мире было всего два человека, с которыми он не смог найти общий язык — Тариэл Ониани (Таро) и известный своим непростым характером Юрий Тевринчиди (Юра Грек). Ходили слухи, что Дато лично раскороновал Юру Грека, после чего тот сгинул в одном из воровских конфликтов.

Ходили слухи, что Дато лично раскороновал Юру Грека, после чего тот сгинул в одном из воровских конфликтов.

В лихие 90-е воровской судья постоянно мотался по всей стране, решая криминальные споры от Москвы до Нефтеюганска. При этом самым любимым регионом южанина была, как ни странно, холодная Сибирь.

Вот и в январе 1998 года Дато вызвали в Екатеринбург для разрешения конфликта между местными и столичными группировками, возникшего на фоне борьбы за контроль над предприятиями по добыче драгоценных камней. По случаю своего приезда, а также того, что буквально на днях у него был день рождения, Дато закатил шикарное застолье в местном ресторане «Гурман». Но не успели его участники приступить к обсуждению насущных вопросов, как в ресторан нагрянули стражи порядка, которые задержали всех собравшихся авторитетов.

Как только все задержанные, у которых, на их счастье, не оказалось при себе никакой «запрещенки», вышли на свободу, они тайно собрались снова и все-таки уладили конфликт. К этому времени Дато считался не только главным судьей, но и самым авторитетным законником Грузии.

К этому времени Дато считался не только главным судьей, но и самым авторитетным законником Грузии.

Женщины были настоящей страстью Дато. По некоторым данным, он, подобно султану из знаменитой песни, в какой-то момент обзавелся аж тремя женами, две из которых, правда, значились как неофициальные. А главной спутницей жизни Дато была его супруга Лидия (Лиданя), которая поддерживала мужа на всех этапах его криминальной жизни. И не только морально: когда тот отправлялся за колючую проволоку, жена полностью брала на себя ведение его дел. При этом Лидия даже умудрялась умножать его благосостояние. Хотя сам Дато деньги не особо ценил и слыл бессребреником, оседлого зажиточного существования он не признавал, предпочитая, согласно воровскому кодексу, вести кочевой образ жизни.

Лидия (Лиданя) и Датико Цихелашвили (Дато Ташкентский)

С железной супругой Дато считалось все окружение законника — даже та его часть, которая женщин за людей не держала. Одного не могла простить супругу Лидия — его связей на стороне. В своих мемуарах вор в законе Леонид Семиколенов вспоминает, как ему в 1992 году довелось гостить у Япончика в его шестикомнатной квартире в доме на Котельнической набережной. Там же в это время обитал еще один законник, Дато с Лидией и водитель воровского «судьи» со своей спутницей жизни модельной внешности.

В своих мемуарах вор в законе Леонид Семиколенов вспоминает, как ему в 1992 году довелось гостить у Япончика в его шестикомнатной квартире в доме на Котельнической набережной. Там же в это время обитал еще один законник, Дато с Лидией и водитель воровского «судьи» со своей спутницей жизни модельной внешности.

Дама постоянно одевалась в элитные вещи и носила дорогие украшения, чем вызывала у обитателей квартиры неподдельный интерес: неужели водитель Дато получает такие деньги, что ему хватает на такие расходы? Правда вскрылась неожиданно, когда на глазах у изумленных воров Лидия отходила своего благоверного чугунной сковородкой: оказалось, что Дато успел закрутить с девушкой роман и дарил ей драгоценности. Завидев, что за семейной сценой наблюдают его «коллеги», Дато попытался было возмутиться: «Ты кого ударила? Ты на вора руку подняла!» Впрочем, его жена из-за этого лишь еще больше разъярилась. Решив больше не смущать Дато, законники разошлись по комнатам, а супруги помирились после того, как любовница из квартиры Япончика исчезла.

Единственным, что Дато ценил больше красивых женщин, были наркотики, именно пристрастие к ним со временем и сгубило авторитета. По одним данным, вредной привычкой законник обзавелся еще во время своего первого срока. Согласно другим источникам страсть к опию появилась у Дато лишь к концу 80-х и возникла благодаря знакомству с вором Вячеславом Крыловым (Славка Крыл), с которым Дато отбывал срок в одной камере в тулунской тюрьме. Впрочем, законник Александр Егоров (Кошелек), которого короновал воровской судья, говорил, что до поры до времени Дато не был связан с наркотиками. По словам Кошелька, до 1987 года единственной вредной привычкой Дато был чифирь: его вор делал из маленьких чайных шариков, которые ему передавали родственники. Но как только в его жизни появились наркотики, законник стремительно покатился по наклонной вниз.

Любовью Дато к зелью пользовались и стражи порядка, которые обычно не знали, с какой стороны в плане правонарушений подступиться к ворам: те даже оружия с собой, как правило, не носили. Зато по части Дато оперативники были спокойны: его при желании всегда можно задержать с «дурью на кармане», как обычно и случалось. Особенно скандальным оказался арест законника в 1994 году (по другим данным — в 1995-м), когда его повязали в гостинице «Москва» вместе со спутницей, 19-летней бывшей гимнасткой. В личных вещах парочки оперативники обнаружили 11 граммов опия и 50 граммов марихуаны. Вор сразу же заявил: все наркотики принадлежат ему, и даже те, что лежат в женской косметичке. После этого девушку отпустили, а дамский угодник отправился прямиком в Бутырку.

Зато по части Дато оперативники были спокойны: его при желании всегда можно задержать с «дурью на кармане», как обычно и случалось. Особенно скандальным оказался арест законника в 1994 году (по другим данным — в 1995-м), когда его повязали в гостинице «Москва» вместе со спутницей, 19-летней бывшей гимнасткой. В личных вещах парочки оперативники обнаружили 11 граммов опия и 50 граммов марихуаны. Вор сразу же заявил: все наркотики принадлежат ему, и даже те, что лежат в женской косметичке. После этого девушку отпустили, а дамский угодник отправился прямиком в Бутырку.

В первый же день на помощь Дато в СИЗО примчался адвокат, после встречи с которым тюремщики обнаружили своего узника в состоянии наркотического опьянения. На следующую встречу стражи порядка оснастили камеру устройствами видеозаписи. А чуть позже в прямом эфире наблюдали занятную картину: правозащитник достал из своего кейса бутылку рома, который Дато сразу же начал хлебать из горла, и маленький кисет — позже в нем обнаружили наркотики. Всю «запрещенку» тут же изъяли, адвоката задержали и возбудили в отношении него уголовное дело, которое закончилось … ничем.

Всю «запрещенку» тут же изъяли, адвоката задержали и возбудили в отношении него уголовное дело, которое закончилось … ничем.

При странном стечении обстоятельств были утрачены все улики против юриста. И, несмотря на то, что суд назначил ославившемуся адвокату реальный срок — четыре года лишения свободы — тот сумел оспорить это решение, не зря ведь до начала своей юридической карьеры много лет трудился в органах и досконально изучил эту «кухню» изнутри. В итоге все обвинения с адвоката были сняты. Не долго пробыл в заключении и сам Дато: он вышел на свободу после двухлетнего срока с обязательством пройти курс лечения от наркозависимости. Но обращаться к наркологам законник даже и не думал.

Это был последний срок знаменитого воровского судьи. После отсидки он продолжил заниматься привычным делом: мирил враждующие стороны, смягчал конфликты и, конечно, судил провинившихся воров. В последний раз в руки правоохранительных органов Дато угодил в апреле 2000 года в Сочи. При нем опять обнаружили наркотики, но в малой дозе, поэтому задерживать не стали. Да и не пережил бы вор нового заключения: из-за своего пагубного увлечения он сильно сдал и получил многочисленные проблемы со здоровьем. Например, в 1998 году, во время пребывания в Екатеринбурге, вор пережил микроинфаркт.

Да и не пережил бы вор нового заключения: из-за своего пагубного увлечения он сильно сдал и получил многочисленные проблемы со здоровьем. Например, в 1998 году, во время пребывания в Екатеринбурге, вор пережил микроинфаркт.

Летом 2000 года друзья привезли полуживого Дато в Красногорскую больницу. Законник находился в плачевном состоянии, у него даже начала лопаться кожа на теле. Усилия врачей оказались тщетны, и 9 октября 2000 года Дато Ташкентский умер от остановки сердца. Последнее пристанище главный вор Грузии нашел на Вакийском кладбище в Тбилиси. В день его похорон собравшиеся у гроба вспоминали, что Дато в своих суждениях всегда старался находить хорошее в любом обвиняемом и избегать вынесения смертных приговоров. Таким он и остался в коллективной памяти криминального мира.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!Миф о греческом аскетизме by Daniel Gros